【#微信回应朋友圈凉了引热议#,你多久发一次朋友圈?| 鱼眼·观察】10月15日,“微信派”微信公众号发布文章《真的没有人发朋友圈了吗?》,回应朋友圈设置的相关话题。该文章发布后,迅速引起网友对于朋友圈的热烈讨论,“微信朋友圈凉了?”的相关话题冲上热搜第一。

你多久发一次朋友圈?你朋友圈的好友还活跃吗?就大家关心的问题,羊城晚报记者同广州市心理咨询师协会秘书长钟惠澜及广东国鼎律师事务所律师何生廷聊了聊,看看如今的朋友圈到底是个什么“圈”?

你的“圈内好友”还活跃吗?

微信公关总监

“我们早年有分享过一组数据,每天有7.8亿用户进入到朋友圈,并有1.2亿用户发朋友圈。这几年这个数据很稳定。从这个角度,有言论说每个人不发朋友圈是不存在的。”她称朋友圈的信息流排序没有算法,推荐逻辑一直都是按照时间做排序。

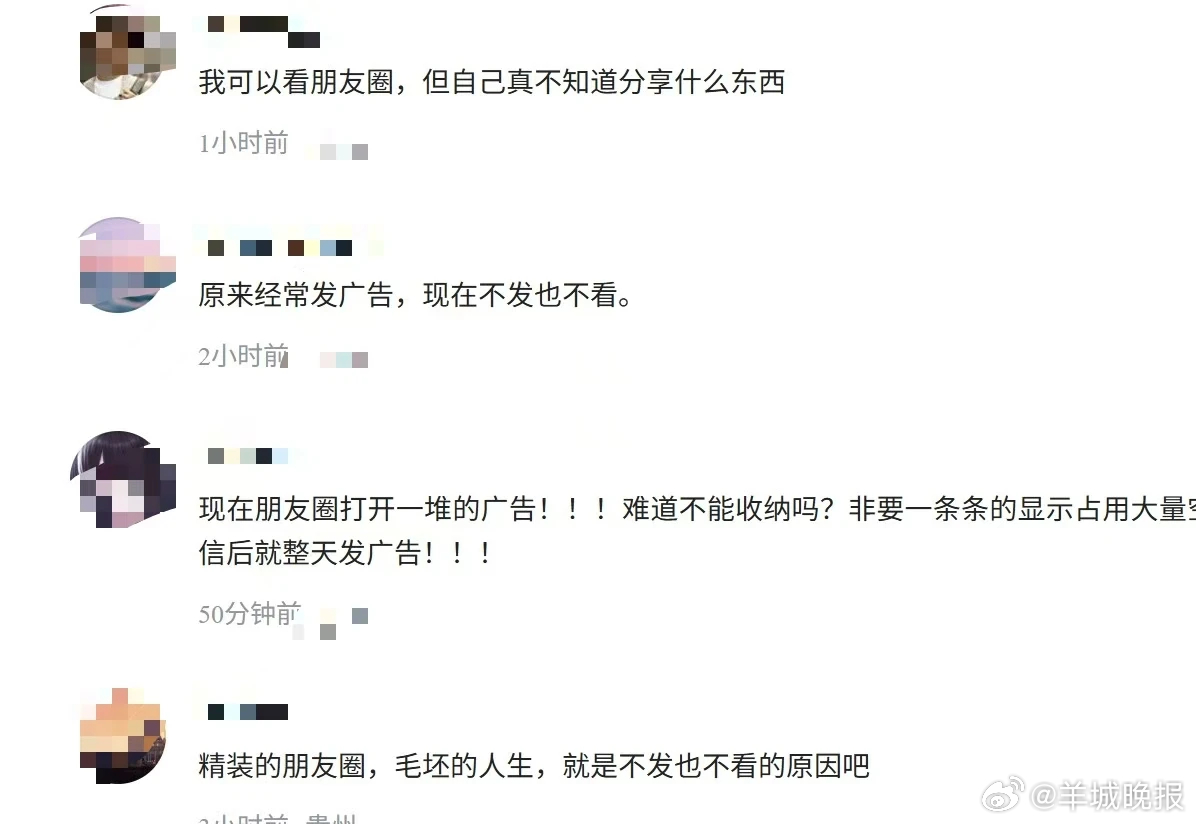

在随机的采访中,记者发现,大众对于“朋友圈凉没凉”的感受确实是因人而异的。陈女士是“95”后,作为互联网原住民,她在少年时最常用的社交软件是同属腾讯公司的QQ,但随着时代变迁,她发现身边使用QQ的人越来越少,大部分朋友都转战微信,于是朋友圈替代了QQ空间,成为了她和朋友们新的线上社交圈。

但随着大学毕业、进入职场,陈女士感觉身边的同龄朋友发朋友圈的频率普遍下降了,“或许是年纪变大、分享欲降低;或许是单纯感觉职场生活太单调,没什么好发的。”

王女士同样是“95后”,她如今不发朋友圈的原因是“累了”,她觉得,在线上空间包装自己的形象越来越让人感到“心累”,与其精心打扮,不如“断舍离”,她一度关闭了朋友圈功能,不看周围人的动态。

而对于今年30多岁的张先生而言,他已经习惯了发朋友圈记录生活,不论是平淡的日常还是人生的重大节点,他都会在朋友圈中呈现,“不为别人看,留给将来的自己看。”

在钟惠澜看来,朋友圈是我们人际关系的维护器,也是自我表达里面的个性化展示台。相比于线下社交耗费的时间和经济成本,在朋友圈中点个赞即可完成与亲友、客户之间的人际关系维护,而我们自己发布的朋友圈也在塑造一种理想的自我形象,获取别人关注的同时也可获得自我认同。

当前,有些年轻人的朋友圈变“冷”了,这或许源于部分人群的“社交矛盾心理”和“社交媒体倦怠”。

钟惠澜分析,我们作为一个人,既渴望被认可被接纳,又害怕因为表现不好或者不符合别人的期望,受到批评。心理学研究表明,当人们在预期会受到别人怎么样的评价时,就会感到担心,产生焦虑不安的情绪。而在社交媒体中,这种恐惧还会被放大,在虚拟空间中的互动是缺乏实感的,人们看不到对方表情,听不到对方的语调,由于这些线索的缺失,很容易会导致过度解读或是误解。

在社交媒体中,我们往往带着表演的性质,很难真正的表达真实的自我。钟惠澜称,这好比每天出门必须要化个浓妆,久而久之就觉得很累了,心生疲惫,从而选择逃避。钟惠澜建议,我们不妨做一些不那么完美的表达,不要一直期待别人的点赞,而把朋友圈作为一个自我表达与疗愈的空间,多抒发真情实感,或可克服这种倦怠的心理。

朋友圈不会推出访客功能

在播客中,微信公关总监

社交媒体的“访客”功能一直挑拨着网友们敏感的神经。2023年底,新浪微博上线了一项“充值SVIP可查看访客记录”功能。开通该功能后,用户既可查看访客记录,也可以删除自己对他人的访问记录,访客记录知情权成为充值会员的专属福利。

这一改变迅速引发大量讨论,不少习惯性查看不熟悉的朋友乃至“前任”主页的网友直呼“天塌了”,为了不“暴露”自己不惜花钱充值会员。

钟惠澜表示,朋友圈不设置访客功能确实可以有效减少用户的焦虑。可从两个角度分析用户的心理,一方面,“我希望某人看我,结果他一次都没有来”,例如,我希望某位长辈或者我喜欢的人来看我的朋友圈,结果他一次都没来,这会带来失望甚至自我怀疑等负面情绪;另一方面,“我不希望某人来看我,但他来了”,如挑剔的老板、前任来查看动态,这导致用户产生压力、焦虑甚至不安。

同样的,现在人们不仅在乎“谁看了我”,也会在意“谁给我点赞”。钟惠澜认为,其中也有两方面的心理需求,一是用户通过点赞获取价值认同,二是通过“点赞”这一数字痕迹,来构建人际关系的状态,比如“某人经常给我点赞,他找我帮忙时,我会迅速地配合他”。

逝者朋友圈可保留

微信公关总监

相比于“已读”“访客”这些提供“情绪价值”的功能,逝者账号如何处置是一个需要在法律层面进行严肃讨论的话题。广东国鼎律师事务所何生廷律师表示,就微信账号来说,账号的所有权归腾讯公司所有,用户仅获得账号的使用权,可见微信账号不属于可以继承的个人财产,继承人并不享有继承权,但微信内的资金存款,可以继承。且微信账号对应的内容具有人身属性和隐私属性,不能简单将其视为数字遗产。

何生廷认为,对于离世用户的社交账号,优先以逝者生前意愿来划定边界,可以鼓励用户通过生前“数字遗嘱”形式,明确账号处置方式。对于社交账号的不同信息属性,不能“一刀切”继承或者不能继承,可以考虑分级处理。

对于账号私密聊天记录涉及逝者隐私或第三方通信秘密的内容,原则上不得继承;对于有限公开的内容比如朋友圈动态,在遵循平台相关规定的前提下可以查看,满足近亲属的情感留存需求。此外还需要考虑,即使允许家属访问部分信息,也应限定在满足情感需求的最小范围内,而非开放完整账号权限,最大限度降低隐私侵犯风险。

何生廷介绍,目前我国《民法典》《个人信息保护法》虽已搭建基础法律框架,但针对逝者账号的专门规范仍存在空白,尚未形成系统、明确的处置规则,在明确个人信息保护边界、合理披露和处置机制方面均需要完善。平台或应主动建立透明机制,本质上是对自身角色的重新定位,从单纯的服务提供者转变为“数字遗产管理人”,可消除用户对“数字遗产被随意处置”的担忧,增强对平台的长期信任。其次,平台考虑到用户的情感需求,也彰显了技术背后的人文关怀。

钟惠澜认为,逝者朋友圈长期存在这一“数字延续”形式对于亲友的价值因人而异。如果亲友把朋友圈视为情感寄托的,那些动态会是非常鲜活的记忆,在翻看的时候可以重温细节,借以抒发内心情感,可能会有一些疗愈的一个作用,“好像他还没有走远,他还在我的身边。”但对于不能接受亲人离开这件事的人来说,若频繁的接触这一记忆载体,可能会强化“失去”的痛苦,让自己沉溺于其中,反倒产生负面效果。

钟惠澜建议,家属可以把逝去亲人的账号里面非常宝贵的、有纪念价值东西保留下来,如一家人的合照等等,随后家属可适时将账户设置为自己可见或关闭,若实在沉湎于其中无法走出,家属可以选择将账户注销,这并不意味着对逝者不尊重。钟惠澜最后提醒,家属在处理账号时也有必要先厘清账号的归属和管理问题。([原创]记者:王隽杰;编辑:杨雨桐;审签:艾渝)