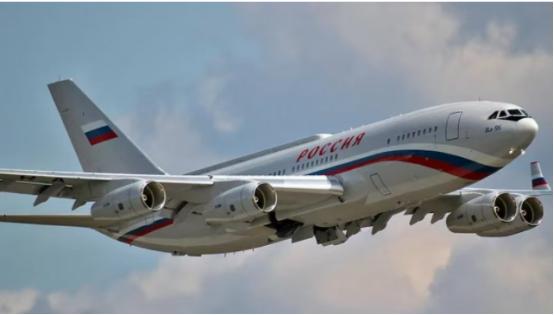

有消息称,俄罗斯核战飞机已经起飞,俄军伊尔-96-300PU指挥运输机不仅仅是一架飞机,而是一个高度防护的空中指挥作战平台。 机上直接搭载着俄罗斯总统普京的核作战指挥中心,传说中的“核按钮”就藏在这个移动中枢里。俄军给它配的防御套件简直武装到牙齿,从激光干扰器、红外诱饵弹到机身关键部位的复合装甲,每一项都冲着“难被击落”去。 它自身还能实现360度无死角监控周围空域,一飞上天就像把地面的防御堡垒直接搬上了云端。四台大推力发动机的设计更是硬核,就算飞行中不幸损伤两台,剩下的两台照样能带着它继续飞行,想把它打趴下真没那么容易。 也正因为这套“铜墙铁壁”的配置,西方才给它起了个“飞行克里姆林宫”的绰号。机载通讯系统更是下了血本,用了3套完全独立的量子加密技术,外界想破解它的信号门都没有。 舱内还专门设了独立的决策中心,就算地面指挥系统出问题,这里照样能完成关键指令的下达。就连机身涂层都经过特殊处理,能有效规避敌方的电子侦察,尽可能降低被发现的概率。 这次俄军突然让它起飞,外界普遍猜测可能和强化对乌克兰的空中打击行动有关,毕竟这种级别的指挥平台一动,往往意味着战略层面的部署调整。从莫斯科起飞后,它先后经过索契、黑海、伊斯坦布尔,再掠过保加利亚和希腊边境,接着进入塞尔维亚领空,最后抵达布达佩斯。 这条路线几乎串联起了东欧到东南欧的关键区域,每一段航程都像在传递信号,既展示了自身的远程机动能力,也在向周边国家释放战略存在。其实这类空中指挥平台各国都在搞,比如美国的E-4B“守夜者”,但伊尔-96-300PU在防御冗余和核指挥集成度上,有自己的独到之处。 对俄罗斯来说,这架飞机就是核威慑体系里的“最后一道保险”,只要它能保持飞行状态,核力量的指挥链就不会断,这对潜在对手来说就是最直接的威慑。现在俄乌冲突还在持续,西方对乌的军事援助也没停,俄军此时出动这架“飞行堡垒”,某种程度上也是在提醒西方,不要轻易触碰俄罗斯的战略红线。 万一真到了紧急时刻,这架飞机能带着总统和核心指挥团队在空中持续作业,既安全又能保证指令畅通,这种“移动指挥中枢”的价值在现代战争中太关键了。为了让它随时能出动,俄军专门组建了精锐的机组和维护团队,从发动机检修到加密系统调试,每一个环节都卡得极严。 其实早几年俄军就经常让它进行战备巡航,只是这次的飞行路线更靠近东欧热点区域,才引发了更多关注。有军事专家分析,它的这次飞行不仅是一次战略威慑展示,可能还在测试沿途的空域管控和通讯链路,毕竟实战中这些都是关键要素。 从技术角度看,伊尔-96-300PU的升级从未停过,近几年俄军又给它加装了新型的电子对抗吊舱,对来袭导弹的干扰能力又上了一个台阶。机身内部的指挥系统也进行了数字化改造,指令传输速度比老款提升了近三倍,决策效率大大提高。 这架飞机的最大航程能达到1.1万公里,在空中不加油的情况下能持续飞行18个小时,完全能满足长途战略机动的需求。机上还配备了完善的生命保障系统,就算在空中待上几天,里面的人员也能维持正常工作和生活。 西方情报机构一直盯着这架飞机的动向,每次它起飞都会调动卫星和侦察机进行跟踪,但俄军早就摸透了这套路,每次飞行都会规划不同的航线,还会释放电子诱饵迷惑对手。这次它从黑海到伊斯坦布尔的那段航程,就故意绕开了常规的侦察热点区域,让西方的跟踪变得格外吃力。 说到底,伊尔-96-300PU的起飞不是偶然,它是俄罗斯战略威慑体系的重要一环。既体现了俄军的装备硬实力,也藏着对当前局势的精准判断——用最可靠的移动堡垒,守住最关键的指挥权,这才是它真正的威慑力所在。未来只要地缘局势不缓和,这架“飞行克里姆林宫”还会频繁出现在人们的视野里,继续扮演着俄军战略底牌的角色。