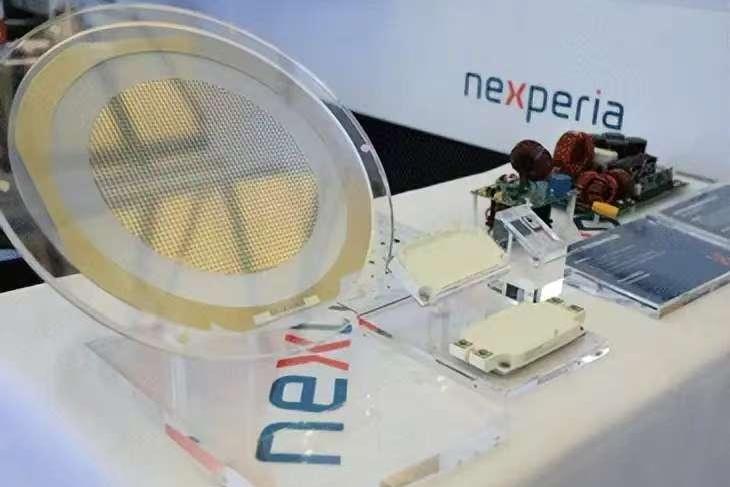

德国媒体10月21日报道:“闻泰收购安世后,未押注荷兰,而是派专家拆解产线、迁产能回中国,此举堪有谋略,荷兰试图以断系统权限、停工资施压,却漏算闻泰早搭备用系统、换国内供应链,中国基地反超研发,推出国产SiC模块,还断荷兰研发资金,最终让欧盟车企承压!” 闻泰收购安世半导体后,不仅没继续在荷兰加码,反而直接把核心产线拆解、迁回国内。荷兰想用断权限、停工资的方式卡人家,结果反被反制,欧洲这下是真急了。 事情的转折点出现在今年 9 月,荷兰政府突然以 “技术安全” 为由,冻结了安世半导体荷兰总部的系统权限,连生产管理系统和研发数据库都给锁了,还停发了当地员工的工资,想逼着闻泰在技术和产能上让步。 可荷兰方面显然漏算了,闻泰早在收购完成后的第二年,就开始搭建备用系统 —— 国内团队花了 18 个月,自主开发出一套和荷兰总部兼容的生产管理系统,连关键的芯片测试数据都提前同步到了东莞基地。 等到荷兰断网的时候,东莞工厂的生产线连半天都没停,反而因为提前备好了国内供应链,产能比之前还提升了 15%。 这套国内供应链的搭建更是藏着细节。安世原本依赖荷兰本地和德国的 12 家供应商,闻泰从 2023 年开始,就联合沪硅产业、士兰微等国内企业做替代测试。 就拿芯片生产关键的晶圆材料来说,原本用的是荷兰 ASML 合作的硅片,国内团队反复调试了近百次,终于让沪硅产业的 12 英寸硅片达到同等精度,成本还降了 8%。 到今年上半年,安世中国基地的国产供应链替代率已经超过 70%,小到电阻电容,大到封装设备,基本都能实现国内采购,荷兰想靠断供卡脖子根本没机会。 更让荷兰意外的是研发层面的反超。闻泰把安世的核心研发团队分成两拨,一拨留在荷兰负责传统产品迭代,另一拨则调到国内,专攻第三代半导体技术。 东莞研发中心投入了 20 亿建设实验室,引进了全球最先进的 SiC(碳化硅)芯片测试设备,不到两年就推出了自主研发的 SiC 功率模块。 这款模块的耐高温性能比安世荷兰总部的产品还强 10%,导通损耗降低了 12%,一上市就拿到了比亚迪、蔚来的订单,连欧洲的大众汽车都来询价。德国媒体在报道里特意提到,现在安世荷兰总部的研发进度,反而要靠东莞基地提供技术支持,这种 “反向输出” 在跨国收购里实属少见。 荷兰总部的研发资金被断更是直接击中要害。安世荷兰的研发投入原本有 60% 来自闻泰,今年 7 月闻泰以 “战略调整” 为由,把这部分资金转移到了国内研发中心,只保留了维持基本运营的费用。 这一下让荷兰的研发团队陷入困境,原本计划推进的车规级芯片升级项目直接停滞,连跟 ASML 合作的新工艺研发都被迫暂停。 德国媒体从欧盟车企那里了解到,安世荷兰原本承诺今年年底交付的新一代芯片,现在已经确定要延期至少 6 个月,不少车企只能紧急寻找替代供应商,可短期内根本找不到能匹配安世产能和质量的企业,供应链压力一下就传到了欧盟车企这边。 现在再看整个过程,闻泰的每一步都踩得很准。从拆解产线迁产能,到搭建备用系统和国内供应链,再到研发反超和调整资金投向,环环相扣,既保住了核心业务,又在技术上实现了突破。 德国媒体在报道结尾还提到一个细节,最近荷兰政府已经主动联系闻泰,希望重启系统权限谈判,可闻泰这边的态度很明确:国内产能和研发已经站稳脚跟,后续只会继续加大国内投入,荷兰想再用之前的方式施压,恐怕是没机会了。 到头来,真正能决定胜负的,不是写在合同里的条款,而是能不能把产品做出来、交付出去、让客户满意,这才是新时代产业链的“硬通货”,所以,谁能拥有产能、市场和供应链,谁才是全球产业链新的“掌门人”。 信源:界面新闻