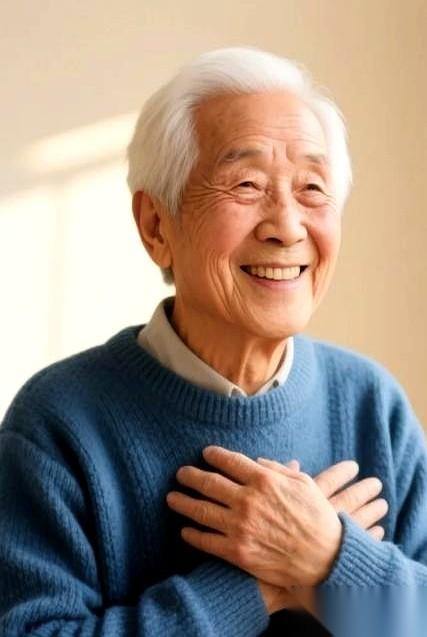

一年换了四个保姆,我妈跟我说,感觉自己像件行李,被传来传去。 我听了心里堵得慌。 想送养老院?公立的排队要十年,高端私立的一个月一万多,比我工资都高。我妈说,那不是生活,那是被标准化管理。 我一直以为,养老就是这么个悲凉的选择题。要么拖累子女,要么被社会遗忘。 直到我看到那群七十多岁的老头老太太们。 凌晨五点,天还没亮,一个73岁的大爷就摸黑去村里的食堂,给二十多个“老伙计”熬粥。吃完饭,有人洗碗,有人扫地,退休老师组织大家读报,退休医生每周给大家量血压。 没有院长,没有护工,每个人都“身兼数职”。 他们管这叫“互助养老”。 说白了,就是重新找到了组织,搭伙过日子。 那个做饭的大爷说了一句话,我记了好久。他说:“我不是被照顾的人,我还是个有用的人。” “有用”。 这两个字,千金不换。 我们这代人,夹在中间,最怕的是什么?不就是怕父母觉得自己成了累赘,怕他们失去价值感,眼神一天天暗下去吗? 那种被伺候得无微不至、但眼神空洞的“标准晚年”,想想都让人窒息。 还有些老人更有才,搞了个“时间银行”。现在身体好,就去照顾年纪更大的老人,把服务时间“存”起来,等自己老了、动不了了,再从“银行”里取出来用。 这哪里是在养老啊。 这分明是换了一种方式,继续发光发热,重新活了一遍。 真正的体面,从来不是你花多少钱把他“安置”得多好。 而是他还能挺直腰杆,觉得自己是被这个世界需要着的。