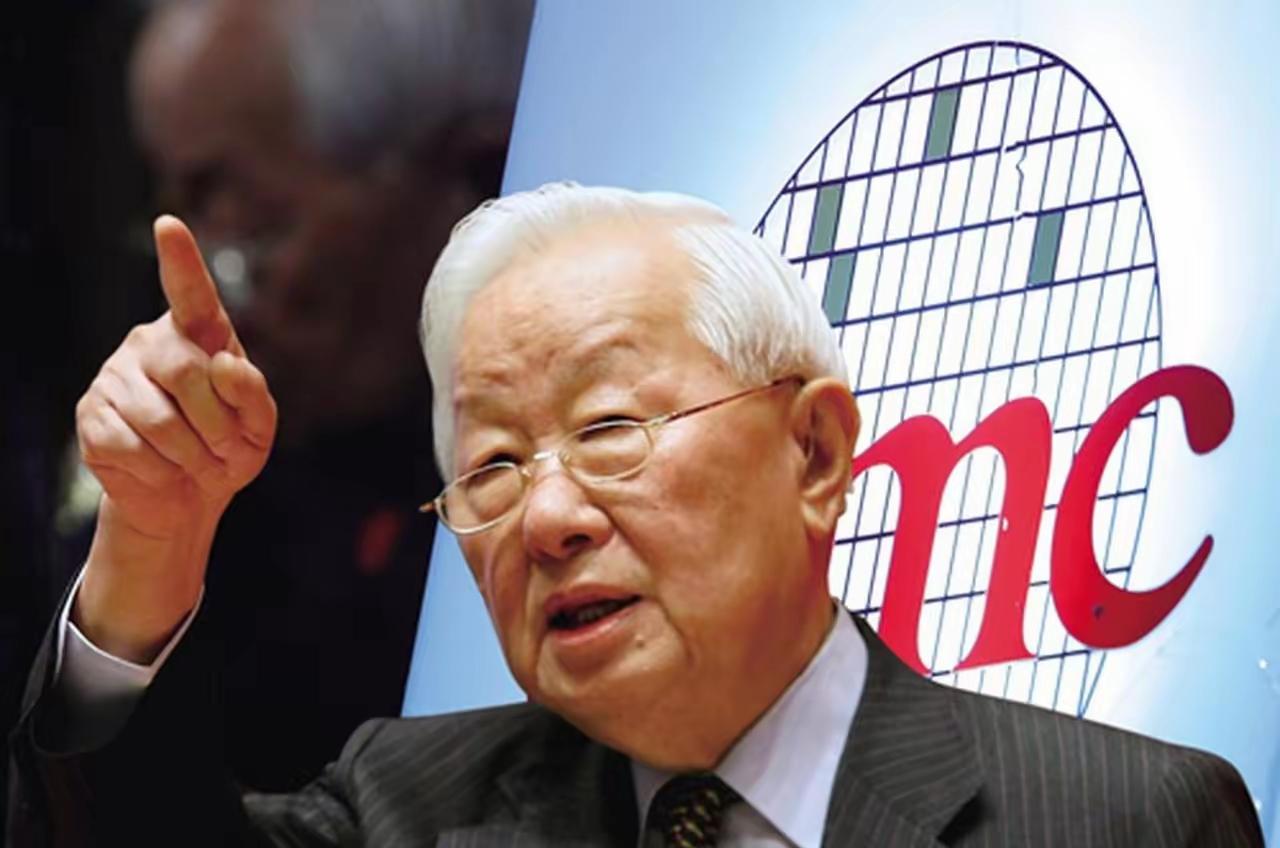

快讯!快讯! 台积电创始人张忠谋突然宣布了他的看法:大量中国理工人才在美国扎根,竞争压力正在加码。 张忠谋在访谈里点名,中国培养的大批工程师和研究人员,在美国芯片与AI企业成为主力,据媒体报道。 张忠谋只点出了人才在美扎根的结果,却没说清这背后的弯弯绕绕。硅谷的统计数据摆着呢,当地华人工程师得有25万左右,在芯片设计和制造岗位上占了八成多,全球前十大芯片专家里六个都有华人背景,说他们是美国芯片产业的顶梁柱一点不夸张。但这些人为啥宁愿漂洋过海,也不留在国内搞研发?答案藏在不少科学家的经历里。 北大的许晨阳就是个例子,回国任教几年拿了不少国际大奖,最后还是去了麻省理工。他临走前说的几句话戳中了痛点:国内学术界太急功近利,很难静下心做研究,还有学术造假、论资排辈的问题,青年科研人员根本得不到足够重视。半导体专家李爱珍更无奈,四次冲击中科院院士都失败了,最后一次居然因为年龄被拒,可到了美国就顺利当选美国科学院院士。这样的对比摆在眼前,人才用脚投票也不奇怪了。 美国吸引人才的本事确实有一套,它的"人才吸引力指数"高达0.72,青年学者想申请重大科研课题,成功率是国内同行的三倍。早年间国内的条件也确实跟不上,2005年左右,国内顶尖工程师月薪才五千到八千,硅谷刚毕业的工程师年薪就有八到十万美元,差着十倍还多。那会儿华为还在死磕交换机,腾讯QQ刚起步,想搞芯片研发连个像样的实验室都难找,斯坦福、麻省理工那边却啥设备都齐全。 但张忠谋的说法里藏着个大漏洞,他只盯着去美国的人才,却没看见留在国内的力量有多强劲。中国每年培养的工科大学生就有400多万,美国一年才50万左右,2020年工程师总量已经涨到1770万,是2000年的三倍还多。这些人里藏着太多实干家,他们不在实验室里拼论文,而是在生产线解决实际问题,在沙漠里建5G基站,硬生生把小作坊做成行业标杆。 更关键的是,现在的情况早变了。国内砸了超1500亿美元搞自主创新,2025年芯片产能已经占了全球28%,成熟节点上甚至能领先。以前留美的人才是因为没机会,现在国内到处是机遇,不少华人工程师开始考虑回国,美国反而慌了神,担心这些核心人才一走,产业根基就动摇了。那些在美国的华人专家也未必真的顺风顺水,超过四分之一的高学历移民找不到专业对口的工作,就算留下的也大多是技术岗,很难摸到核心决策层,成了精致的"螺丝钉"。 说到底,张忠谋的话更像一种商业策略,既迎合了依赖美国订单的需求,又想稳住大陆40%的芯片消费份额。他只谈人才外流带来的竞争压力,却回避了人才流动的根本原因,更没看到中国"工程师红利"和产业生态的底气。毕竟长江黄河不会因为几条支流改道就停流,中国的科技发展也不会因为部分人才外流就停滞。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。台积电市值 美国台积电 台积电美国工厂 芯片研发现状 美积电 台积电泄密 芯片代工率