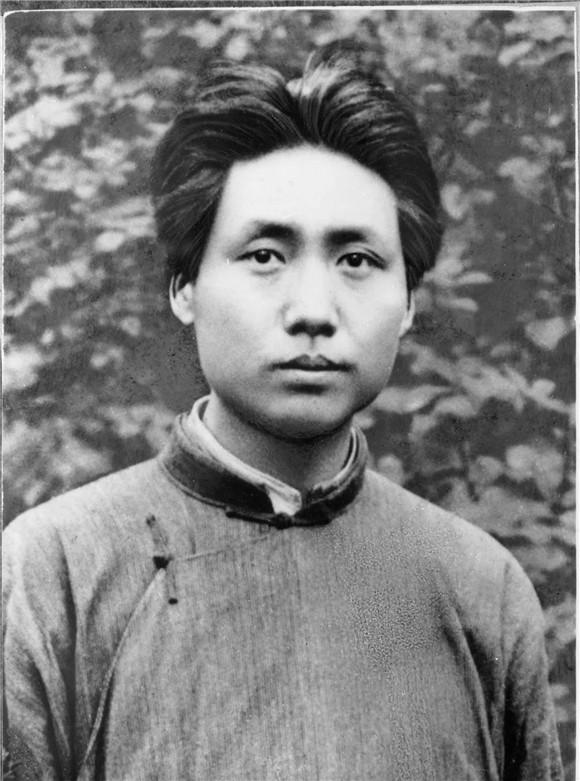

1966年2月,毛主席单独召见周总理。会谈时,主席突然靠近总理,压低声音说道:“恩来,我搞了个绝密计划,这计划我只对你一个人讲!” 1966 年 2 月中南海书房,毛主席展开地图指向西南深山时,周总理立刻写下 “三线” 二字 —— 这个绝密计划,从此改变中国工业格局。 当时没有公开报道,没有旁人在场,却敲定了影响中国十几年的大事。 毛主席手指在地图上的攀枝花区域停顿:“战争来了,这里就是我们的后手。” 1964 年夏天,国家计委的会议室里,十多位专家围着西南地图争论。 有人提出 “工业内迁要分批次”,有人担心 “深山里缺水电”,争论持续了三天三夜。 最终形成 “先铁路、后工厂,先基础、后配套” 的方案 —— 这是三线建设成功的第一步:科学规划。 没有盲目动工,而是用两年时间调研,摸清了西南的资源、地形,避开了战略风险点。 1969 年成昆铁路金沙江大桥工地,建设者们正用索道吊运钢梁。 没有大型设备,就把 30 吨的钢梁分解成 3 吨重的单元,靠人工在 200 米高空拼装。 技术组研发出 “悬索拼装法”,比原计划提前 3 个月完成桥梁架设 —— 成功离不开技术创新。 面对断裂带、流沙层,他们不蛮干,而是联合高校攻关,诞生 13 项行业领先技术。 同一时期的攀枝花钢铁基地,鞍钢调来的老工人李师傅带着徒弟改设计。 原计划用平地建高炉,可深山里没平地,他们就把高炉建在山坡上,节省出 300 亩土地。 当地彝族老乡主动来帮忙,男女老少齐上阵,用背篓运水泥,用锄头平整场地 —— 群众支援是成功的根基。 没有群众的支持,建材运不进深山,工人的吃穿也成问题,三线建设根本无法推进。 1972 年重庆浦陵机器厂迁建现场,现场党委的黑板上写着 “三天解决住房”。 从上海迁来的工人没地方住,党委立刻协调当地公社,把闲置的仓库改成宿舍,还装上了煤炉。 部门间不推诿,农业机械部负责设备运输,地方政府负责配套,工厂负责生产调试 —— 统一指挥是关键。 打破了 “各自为政” 的壁垒,让一个小厂仅用 4 个月就投产,为后续企业提供了可复制的经验。 1980 年,三线建设进入成果转化期,攀枝花钢铁厂的钢材开始供应全国。 他们没有满足于 “能炼钢”,而是研发出特种钢材,用于铁路、造船等关键领域。 成昆铁路也不只是 “备战通道”,还成了西南物资运输的大动脉,带动沿线经济发展 —— 成功在于长远布局。 毛主席当年的规划不只是 “战时后手”,更考虑了和平时期的发展,让三线建设有持续生命力。 2024 年,攀枝花钢铁基地已升级为现代化钢铁企业,当年的老高炉经过改造,能耗降低了 30%。 成昆铁路复线建成通车,列车时速比原来提高两倍,当年建设者的技术构想变成了现实。 陈芳的孙女毕业后,选择回到重庆,参与三线工业遗产的保护工作,她说 “要传承奶奶那代人的精神”。 400 多万建设者的付出,不仅留下了工业基础,更留下了 “团结协作、攻坚克难” 的精神财富。 如今,三线建设的成功经验仍在发光:科学规划避免盲目,技术创新突破瓶颈,群众支援凝聚力量。 那些藏在深山里的工厂、铁路,早已不是 “临时后手”,而是中国区域均衡发展的重要支撑。 毛主席和周总理当年的绝密计划,之所以能成功,靠的不是运气,而是 “一切从实际出发” 的务实,和 “集中力量办大事” 的制度优势 —— 这才是三线建设留给后人最宝贵的成功密码。 信源:澎湃新闻——816地下核工程建设