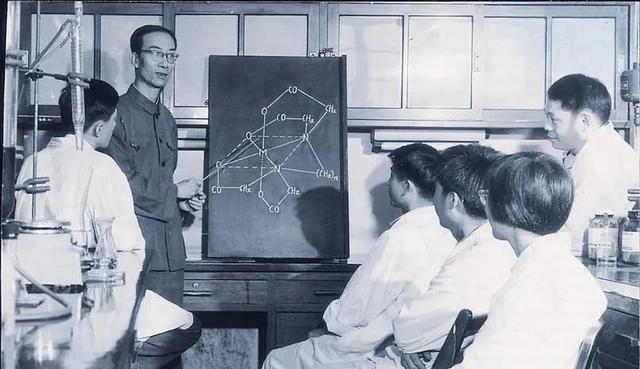

1964年,我国第一颗原子弹爆炸成功。奇怪的是,很多研究核武器的人,都生病了。原来,大量强辐射物质吸入人体,对人体危害极大。开发促核素药物已成为当务之急。令我惊讶的是,最终开发出这种药物的人是一个药学“门外汉”。 1964年10月16日,中国自主研制的第一颗原子弹在罗布泊成功爆炸,那个时刻,举国振奋,中华民族从此有了不容忽视的战略底气。 但鲜有人注意到,就在这个辉煌成就背后,一场沉默却迅猛的危机也正悄然逼近那些奔波在核技术前线的科研人员。他们出现了不同程度的身体异常,有的感到疲倦乏力。 有的头痛胸闷,个别人甚至出现了明显的内脏病变。这不是普通的过劳,而是放射性元素在体内长期积累造成的后果。 问题的根本在于某些放射性核素极难从体内排出。像钚、钍、锆这类元素,进入体内后会牢牢粘附在骨骼、肝脏等组织上,靠自然代谢根本无法清除干净。 这种类型的辐射不是马上致病,但它每天都在持续对细胞造成伤害,长期积累下来,有极大概率引发严重后果。当时的防护措施已算严格。 但科研环境特殊,不可避免地存在微量吸入或污染,一旦这些元素介入循环系统,就是一场持久的隐匿战。 当时国家很快意识到这不是个小问题。推动核事业发展不能以牺牲科研人员的健康为代价。因此,一项急迫的科研任务被正式下达:开发能够特异性结合放射性元素。 并将其从体内排出的药物,也就是后来的“促排药”或“促核素药物”。接到任务的是中国科学院上海药物研究所,这个项目的重要性不言而喻,但难度可谓空前。 这个艰巨任务的负责人叫谢毓元,他并不是药学背景出身,而是搞化学的,算是在药物研发上“半路出家”。可关键时刻,就需要这种敢啃硬骨头的人。 谢毓元带队进行了数年的系统研究,查阅了大量关于放射性核素体内行为的资料,还亲自设计了上百种配体结构。 配体说白了就是能和放射性元素“勾搭上”的分子,只有找到真正高亲和力的结构,才能把那些顽固的核素从骨头、脏器里“请”出来。 这一过程中,最大的难点是找到既能牢牢结合核素,又不会对人体其他功能造成过多干扰的物质。这不仅涉及化学合成,还牵涉到毒理学、生物代谢、药代动力学、动物实验多重环节。 谢毓元最初提出的思路,是用一种名叫DTPA的多元配体来对抗体内放射性元素。他带着团队改良分子结构,希望在保留金属结合能力的同时,最大限度减低副作用。 这种跨领域的思路,在当时是一种大胆尝试,也确实取得了意想不到的突破。几十次失败的实验之后,谢毓元团队终于合成出一批候选化合物。 并在模型动物实验中显示出良好效果。特别是在对钚的排除上,效果尤为显著,这在国际上也属领先成果。随后,团队又经过大量人体安全实验与剂量优化。 最终筛选出了适合临床使用的促核素药物。这类药物不仅在核技术人员中推广使用,也为后续核事故环境中的人员救治提供了重要保障。 其实,从谢毓元的经历,可以看出新中国早期科研体系的一个特点:不拘一格,唯才是用。比起文凭和专业标签,更看重是干事的能力、责任与执行力。 正是因为这种灵活的资源配置机制,才让我国在核技术完全受限、外部封锁的背景下,硬是自主构建起一整套核防护与用药体系。 这种跨界合力不仅解决了技术难题,也开创了我国放射病防治的先河。从原子弹试验到后来的核潜艇、核电站,再到辐射安全防护体系的健全。 这类促核素药物始终发挥着隐形却关键的保障作用。直至今天,它们仍是我国核应急医疗的核心药物之一。 当年那个看起来毫无药学基础的化学人谢毓元,如今已被历史牢牢记住。他不只是抗辐射药物的研发者,更代表着中国在极端条件下快速响应国家需求的科研力量。 这不仅是医药工业的一步跨越,更是那个时代中国人迎难而上的缩影。