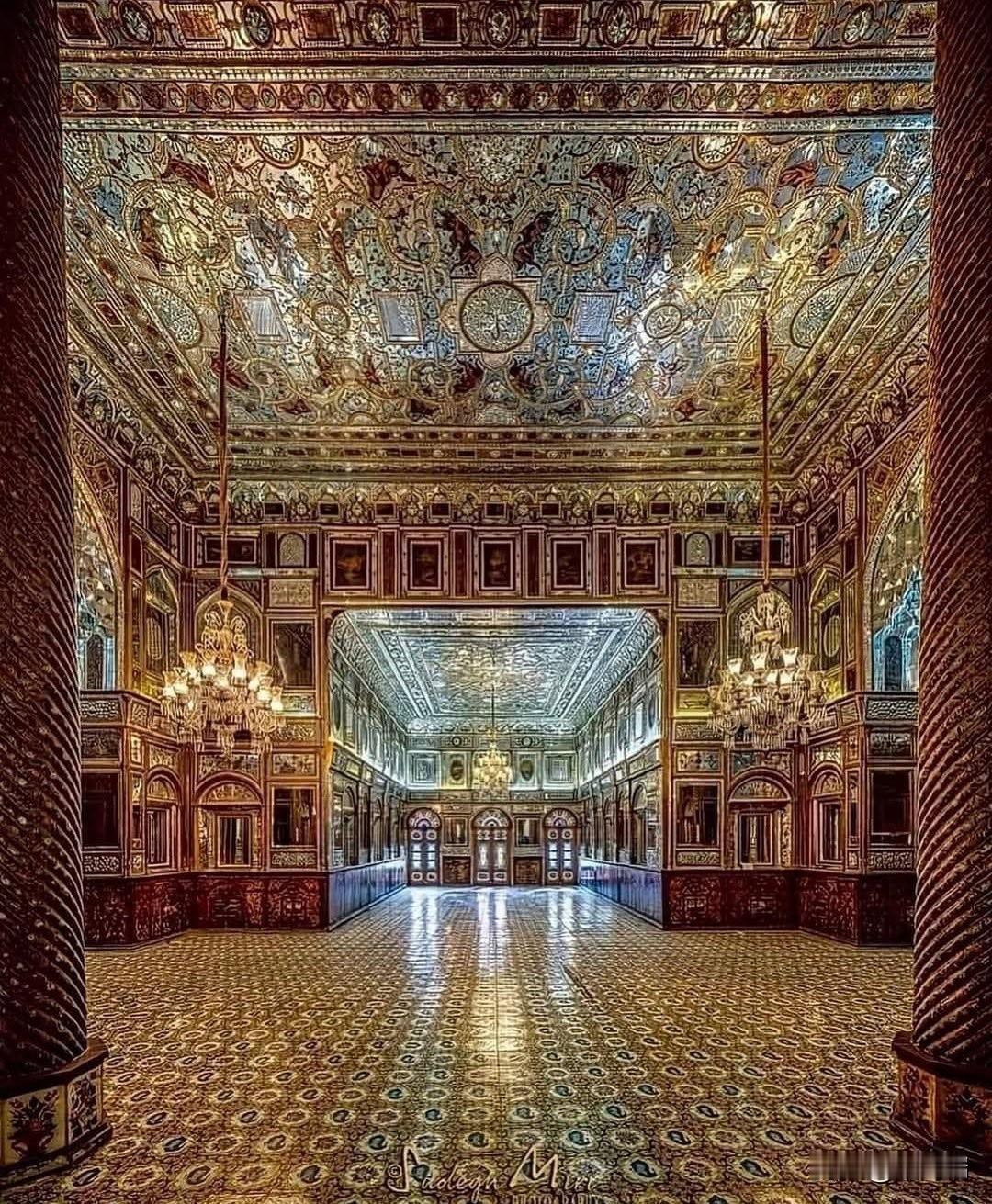

周定王十八年(公元前589年),齐国发生一件尴尬又搞笑的事,最终引发一场险些灭齐之中原大战。 这一年四国同时派使臣出访齐国,巧合又搞笑的一幕出现了:晋国大夫郤克拖着微跛的左足登上高台时,殿前铜鼎里正蒸腾着祭祀的香气。他的目光扫过同列的三国使臣:鲁国季孙行父天生秃顶,此时正尴尬地按着被风吹起的头巾;卫国孙良夫是个独眼,侧身躲避着刺目的阳光;曹国公子首驼背佝偻,勉力挺直腰杆。四人不期然对视,都从对方眼中看到了同样的难堪——他们都奉国君之命前来缔盟,却不知自己即将成为一场精心策划的笑话。 齐顷公斜倚在玉座上,指尖轻叩青铜兽首。他不过二十出头,继承了齐桓公一脉的英挺眉目,却也承袭了姜姓王族特有的骄纵。“四国使者同时来访,倒是有趣。”他对母亲萧同叔子低语,“儿臣给母亲备了场好戏。” 帷幕后传来妇人愉悦的笑声:“我儿最知孝心。” 七日前,郤克的车驾最先抵达临淄西门。这位晋国正卿年过四十,曾随晋景公南征北战。三年前伐秦之战,他率军冲锋,左足中箭,虽经医治,走路仍显跛态。入城时,齐国民夫故意将道路右侧石板撬松,郤克每行三步,身躯便不由自主向右倾斜,引得市井小儿拍手嬉笑。 “齐人无礼。”副使栾书低声提醒。 郤克面沉如水:“奉君命而来,且忍。” 次日,鲁国上卿季孙行父抵临。他是孔子先祖,以仁德著称,奈何天生秃发。齐顷公特意安排在风口驿站接待,一阵东风刮来,行父的头巾随风而逝,露出光亮的头顶。侍从追巾而去的狼狈模样,被埋伏在树丛中的齐国画师尽数描摹。 第三日到的是卫国孙良夫。三年前与狄人交战,他右眼中箭失明。齐宫侍者引他穿过回廊时,“恰好”悬挂起一串串七彩琉璃珠帘。阳光穿透珠帘,在独目使者眼前折射出令人晕眩的光斑,孙良夫踉跄扶柱,额上渗出细密汗珠。 最后入城的是曹国公子首。他因幼年坠马落下驼背,齐人特制了一辆低矮马车,车顶时不时刮蹭道旁桃枝,落花撒满肩背,实则令他脊背疼痛难忍。 此刻四国使臣齐聚朝堂,按周礼依次献上国礼。郤克呈上晋国白玉圭时,殿侧突然响起编钟。只见四名侍者鱼贯而入:第一个跛足而行,手提秃头木偶;第二个以黑布蒙眼,手托驼背泥俑;第三个佝偻身躯,捧着独眼铜像;第四个竟真是一目失明的老仆,颤巍巍端着一盘桃花。 “此乃寡人新编的《四瑞献寿》。”齐顷公举爵轻笑,“愿诸位使者喜欢。” 季孙行父脸色煞白,孙良夫独目圆睁,公子首的驼背剧烈起伏。郤克按住腰间剑柄,指节发白——他看见那跛足侍者穿着与自己同样的玄色晋服,左足靴子还特意加厚了三寸。 就在此时,帷幕后突然爆发出女子尖锐的笑声。 那笑声如裂帛般刺穿朝堂的虚伪宁静。萧同叔子笑得前仰后合,珠钗散落,竟从帷幕后探出半张妆容精致的脸来:“像!真像!我儿这戏排得好!” 四位使臣如遭雷击。他们终于明白,从入城起的种种“巧合”,全是齐国君臣母子联手导演的羞辱大戏。 郤克突然仰天大笑,笑罢肃容,朝齐顷公长揖及地:“外臣郤克,今日得闻齐国雅乐,幸甚。他日定率三军,再赴临淄聆听!”语毕,他跛足转身,每一步都踏得地砖闷响。三国使者紧随其后,四道残缺的背影在春日阳光下拖成长长的阴影。 归国途中,郤克在黄河渡口立誓:“不报此辱,不复渡河!” 一年后,晋国六卿达成罕见一致。公元前589年夏,郤克亲率八百乘战车东进。鲁、卫、曹三国愤而响应,四国联军直扑齐国。 齐顷公此时方知玩笑的代价。他亲率齐军迎战于鞍(今济南西北),战前仍不改轻狂,对将士笑言:“待吾歼灭晋军,再请郤跛子来看新戏。” 晨雾弥漫的战场上,郤克身先士卒。激战中他旧伤迸裂,血染战靴,仍击鼓不止。晋军见主帅如此,士气大振。齐军溃败,齐顷公的战车被围,御者逢丑父急智换上国君服饰,助齐王逃脱,自己被晋军俘获。 兵临城下之日,郤克提出三个条件:一归还鲁卫失地;二齐国田垄一律改为东西向(便利晋国战车驰骋);三必得萧同叔子为质。 齐使国佐据理力争:“以母为质是为不孝,改垄向是为辱国。若晋必如此,齐人唯有收合余烬,背城借一!” 最终晋人退让,但要求齐国归还侵占的鲁卫土地,并交出临淄城门的青铜钥。盟誓坛上,郤克看着俯首的齐顷公,淡淡道:“当年临淄殿上,君有四瑞戏;今日盟坛之下,我见一国殇。” 战后第七年,郤克卒于晋。而齐顷公晚年性情大变,史载他“弛苑囿,薄赋敛,赈孤问疾,虚积聚以救民”,似在赎少年之过。临终前,他对太子环(即齐灵公)说:“侮人者,终为人侮。” 那四位使臣的残缺身影,仿佛已化作齐国国运的谶语——自鞍之战后,齐之后百年再未能称霸中原。 帷后一笑,伏尸百万。史官在竹简上刻下最后一个字时,窗外桃花正落。他想起孔子后来对季孙行父的评价:“行父奉君命而无愠色,真社稷之臣也。”至于那些笑声、那些残缺、那些在历史尘埃中挣扎的尊严,都凝成了青铜铭文上洗不掉的锈迹。 而世间所有的羞辱,最终都成了羞辱者的墓志铭。