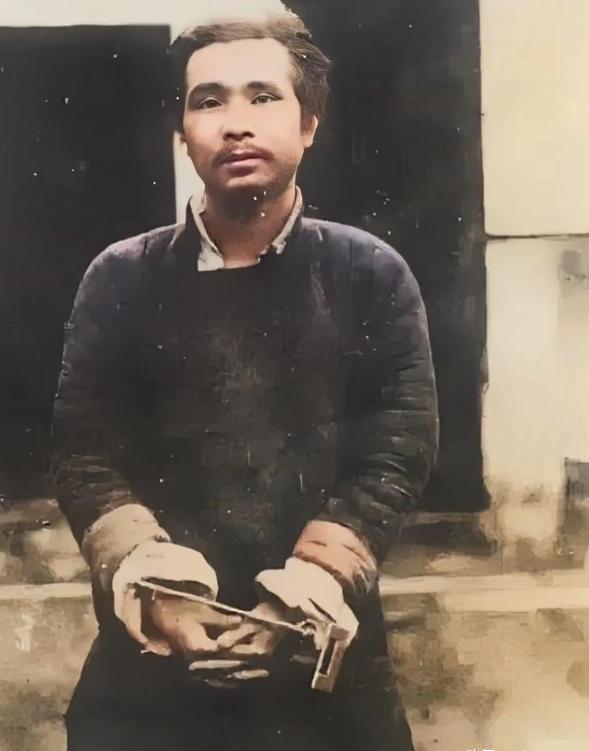

看到这张照片时,他的家人都泪目了!这是1935年临刑前,家人买通狱卒,请人给他拍的,此前,他已受尽各种酷刑,被扔进炙热的铁皮桶,声声撕心裂肺的惨叫,年轻的狱卒听了都红了眼眶。但他始终没有屈服。 这是1935年1月留给世界的最后一眼。照片的主角叫牟永大,按现在的日历算,这一年他刚好30岁。 为了这张照片,他的家人可谓殚精竭虑。变卖家中仅存的粮食,取下女眷头上的首饰,甚至不惜举债,历经周折才凑齐整整30块大洋。 在那个年头,30块大洋是一笔巨款,能买几亩好地,也能在达州城里置办一份像样的家业。但家里人没得选,他们把这沉甸甸的银元塞进了狱卒的手里,求爷爷告奶奶,只为了换一个带着相机的师傅进牢房几分钟。 他们心里清楚,这可能是最后一次见到活人的机会了。 镜头对焦的那一刻,牟永大刚经历完一场炼狱。你仔细看照片,他穿着家里送来的整齐衣服,试图维持体面,但那双手上冰冷的镣铐藏不住。更藏不住的,是他那根本没法自然靠在椅背上的后背。 当时没人知道,这副躯体刚刚遭受过一种叫“背火背儿”的酷刑。 这不是简单的鞭打或烙铁,而是军阀罗君彤部下发明的一种反人类实验。他们把一只铁皮洋油桶烧得通红,直接捆绑在犯人的光背上。这还不够,行刑者会一边审讯,一边在桶底继续煽风点火。 铁皮滚烫,并非转瞬即逝的轻触之烫,而是持续不断地“滋滋”作响,如烙铁般深深烙入皮肉,那炽热仿佛要将脊椎骨都烘烤至酥软。 据当时在场的年轻狱卒后来回忆,那天牢房里的惨叫声简直不像人发出来的,那种撕心裂肺的动静穿透了墙壁,连听惯了鬼哭狼嚎的老看守都觉得瘆得慌。 那个收了钱的年轻狱卒,看着眼前这个被折磨得皮开肉绽的男人,忍不住红了眼眶。他想不通,都是血肉做的身子,怎么能扛得住这种把活人当柴火烧的痛楚? 甚至连那个出卖他的叛徒也想不通。 1934年6月,就是因为叛徒贪图那点赏钱,向军阀告密,才让已经在达州潜伏多年的牟永大落了网。在叛徒的逻辑里,人活着就是为了吃喝拿钱,哪有什么比命更重要? 但牟永大的逻辑是锁死的。 从老虎凳到灌辣椒水,从吊鸭儿凫水到惨绝人寰的“背火背儿”,他在长达半年的时间里,把人类的痛觉神经测试到了极限。 敌人开出的条件很诱人:只要吐出哪怕一个同伙的名字,甚至只要点个头,这炼狱般的日子就结束了。 结果呢?要么是死一般的沉默,要么就是醒过来后对着审讯官的一顿痛骂。那个连名字都没留下的年轻狱卒看到的眼泪,不是牟永大流的,而是被这股子狠劲儿吓出来的。 这种硬骨头,其实早在十多年前就定型了。 把时间轴拉回1922年,那时候牟永大才17岁,还在读绥属联合中学。此子看不惯军阀范绍增之子于学校里肆意妄为、横行霸道之态,义愤填膺,二话未言,径直冲上前去,对其施以一顿猛揍。 打了军阀少爷,后果自然是被校长开除。要是换个普通人,估计就认怂回家种地了。可他倒好,背起铺盖卷就去了上海、南京,满世界找救国的道理。 20岁在南京入党,后来在上海潜入日资纱厂发动工人。被列入黑名单后,他又像一颗钉子一样扎回老家达州,白天是教书先生,晚上就去搞农协、弄枪支。 他这辈子,似乎就不知道“怕”字怎么写。 1935年1月26日,达城南门河坝,凛冽的寒风像刀子一样割脸。这是牟永大生命的终点站。 军阀罗君彤的人觉得既然都要死了,总该服软了吧,便喝令他跪下受刑。 让人没想到的是,这个背部已经焦烂、双腿被刑具摧残了半年的男人,愣是梗着脖子,用尽全身最后一点力气站得笔直。 他既未求饶,亦未哭诉,面对那黑洞洞的枪口,一声雄浑呐喊脱口而出,仿若预言般掷地有声:“你的末日将至!”” 枪声响了。30岁的生命戛然而止。 那30块大洋换来的照片,成了他留给人间唯一的定格。照片里那个嘴角上扬的不屑表情,如今看来,更像是一种跨越时空的嘲讽。 他在嘲讽那些以为暴力可以摧毁信仰的屠夫,也在嘲讽那个为了赏钱出卖灵魂的叛徒。 今天已经是2026年了,距离那个寒冷的冬日过去了整整91年。当我们在博物馆里再次与这双眼睛对视时,你会发现,当年的那些酷刑、赏钱、军阀的威风,都化作了尘土。 唯独这张照片里那股子压不弯的精气神,穿透了近百年的时光,依然烫得人眼眶发热。 那个年轻狱卒当年的眼泪,其实流得一点都不冤。他见证的不仅仅是一场处决,而是一个灵魂对他所处那个烂透了的时代的终极审判。 信息来源:达州日报2021-08-1600:00—牟永大:坚贞不屈的革命者

知味斋主人

英烈不屈,浩气长存!