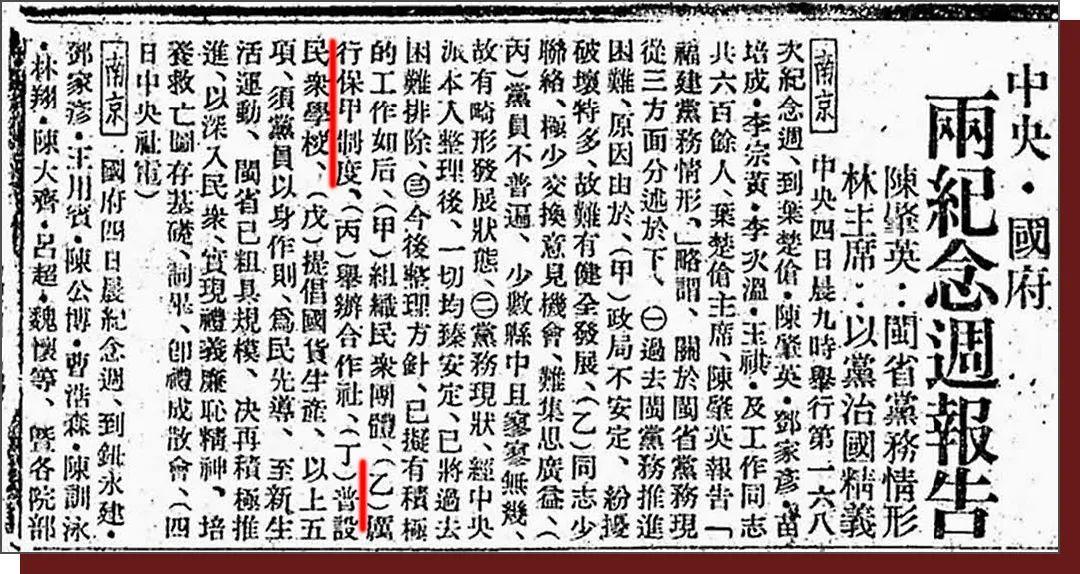

历史王朝官民比例,民国为何那么高? 保甲制度的确立及演变与中国古代社会治理的需求密切相关,其发展历程展现了地方治理模式的逐步成熟与专业化。宋代,作为中国历史上的重要转折点,见证了保甲制度的初步形成,其后经过各朝各代的发展与改进,成为一种深入人心的社会管理体制。 宋代的保甲制度,初步建立了以“户”为单位的社会组织基本框架,强调了家庭在社会治理中的基础地位。这一体制的确立,反映出当时社会对于地方治安管理的需求。 通过将十户编为一甲,十甲为一保,进而构建起自上而下的管理网络,有效地实现了对农村社会的微观管理。 此外,保甲制度还与古代的连坐法相辅相成,通过连带责任强化社会监督与互相制约。例如,如果某一户发生盗窃等犯罪行为,其相邻的九户及甲长、总甲若未能及时举报,则可能被连带处罚。这种制度设计不仅促进了社区内部的自我管理,还有效地防止了犯罪行为的发生。 进入明清时期,保甲制度的功能更为明确,不仅是社会治安的维护,更承担了税收的征集和兵役的征召等国家行政职责。 尤其是在清朝,保甲制度被进一步强化,其规模和影响达到了顶峰。清代的保甲制度不仅限于农村,还扩展到了城市,成为官府直接管辖的重要手段。 到了民国初年,西方管理理念影响下,国民政府初尝废除传统的保甲制,尝试建立以个人为基本单位的现代警察体系。但到1930年代,由于地方治理效果不佳以及国民政府与工农红军的冲突频繁,国民政府决定恢复保甲制,以加强对地方的控制与管理。 1931年,面对红军的强劲抵抗,蒋介石开始重新审视并强化保甲制度。同年6月,在江西修水等43县首次试行新的保甲制,这一政策被认为在剿除游击队方面起到了积极作用。 随后,1932年8月,《剿匪区内各县编查保甲户口条例》的颁布,标志着保甲制在抗共前线的全面铺开。 保甲制的主要结构为“保”与“甲”,“保”通常由几十户组成,而“甲”则由几家到十几家组成,这种结构加强了邻里之间的相互监督与管理。 到1935年,江西省九江市及其周边地区成为国民政府实施保甲制的试验区。该制度旨在重构社会管理架构,强化中央政府对农村地区的控制力。1935年,江西省政府选定九江县和星子县(现庐山市)开展此项制度的试点工作,随后此政策逐步扩展至更广泛的地区。 次年,九江市的保甲制度已经相当成熟,具体数据显示,该市设置了235个保,2306个甲。保甲制的本质是通过家庭单元来组织社会,其中家长担任国家与个体之间的桥梁。这种制度不仅减少了宗族的直接势力,而且增强了家族在社会管理中的角色。 国民政府通过此举有效地将传统的家庭责任与国家行政体系相挂钩,家庭因而成为国家权力结构的一个重要组成部分。 在抗日战争前夕,九江由于较早实施保甲制而被国民政府评为“模范县”。这一制度对于加强地方治安与社会秩序发挥了重要作用,尽管其方法和效果备受争议。 保甲制通过限制人民自由并采用连坐法等手段,增强了中央对农村的统治能力,但同时也制造了极大的社会压力和不满。 保甲制的负面影响是显而易见的,它不仅限制了个体的自由,还对农村经济的自由活动造成了阻碍。随着时间的推移,这种制度逐渐显示出其局限性和副作用,导致人民对国民政府的不满逐渐积累和爆发。 直至1950年3月16日,九江市正式废除保甲制,取而代之的是新的户口管理制度和居民小组,这标志着一个历史时期的结束,同时也为更现代的社会管理模式铺平了道路。 这一变革取消了区公所,增设了更多派出所,以加强法治和提高行政效率。通过这些措施,新政府希望能够更有效地管理城乡,促进社会的公正与进步。保甲制的废除,从根本上改变了国民政府时期的社会控制模式,为中国现代化的道路提供了新的可能。 参考资料:闻钧天:《中国保甲制度》,商务印书馆1935年版