1958年,在郭沫若、吴晗的强烈要求下,国家终于决定打开万历皇帝的陵寝,谁料,棺材打开没多久,万历皇帝的龙袍遇见空气,慢慢变黑,一些珍贵的丝绸也化为灰烬,自此以后,国家再也没有主动发掘帝王墓。 历史,总是在“挖”与“不挖”之间摇摆。我们渴望了解过去,渴望触摸那些尘封的记忆。但这份渴望,有时也会变成一把双刃剑,在揭开历史面纱的同时,也可能造成无法弥补的伤害。 定陵考古,就是这样一个充满争议和反思的事件。它像一面镜子,映照出我们对历史的求知欲,也映照出我们在探索过程中所付出的代价。 北京昌平十三陵,明代帝王的最终归宿。其中,规模最大、保存最完整的定陵,沉睡着万历皇帝和两位皇后,也埋藏着明代晚期的诸多秘密。20世纪50年代,新中国百废待兴,各个领域都在寻找突破口,考古学界自然也不例外。 郭沫若、吴晗等学者渴望在考古领域搞出大动静,他们的目光落在了定陵身上。挖掘定陵,在当时看来,是一次前所未有的尝试,可以为研究明代历史提供珍贵的实物资料,也符合了当时急于求成的社会心态。 定陵发掘的筹备工作,如同一次精心策划的探险。考古队伍的组建是重中之重。专家们从全国各地挑选人才,组成了一支涵盖考古学、历史学、建筑学等多学科的队伍。他们接受了严格的培训,学习最新的考古技术和文物保护方法,为即将到来的挑战做足了准备。 帝王陵墓,历来充满神秘色彩,也伴随着各种挑战。墓室结构复杂,防盗措施严密,更有可能存在未知的危险。支持挖掘的一方认为,这是一次难得的机会,可以填补历史研究的空白;而反对者则担心,以当时的技術水平,贸然挖掘可能会对文物造成不可挽回的损失。 两种观点的交锋,反映出当时决策的复杂性和风险性。最终,在郭沫若等人的坚持下,定陵发掘计划正式启动。 1958年,定陵大门开启的瞬间,仿佛打开了通往明代晚期的一扇时空之门。墓室内,金碧辉煌,陪葬品琳琅满目,让人叹为观止。万历皇帝和皇后的金冠、玉带,工艺精湛,造型华丽,展现了明代宫廷的奢华与精致。 这些文物,不仅具有极高的艺术价值,也为研究明代的政治、经济、文化提供了珍贵的实物资料。然而,惊喜伴随着惊吓。万历皇帝的龙袍,在接触到空气后,迅速氧化变黑,如同魔咒一般,令人痛心。 其他一些丝织品、金属器物也出现了不同程度的损坏。考古队员们立即采取紧急保护措施,但效果有限。那一刻,他们深刻地体会到:历史的揭示,也伴随着脆弱性。 定陵文物受损的消息迅速传到中央,周恩来总理当即下令停止一切帝王陵墓的挖掘。这一决策,并非简单的亡羊补牢,而是基于对文化遗产保护的深刻认识。 定陵事件给考古学界敲响了警钟,也促使他们进行深刻的反思。盲目求快,技术不足,保护意识淡薄,这些都是导致文物受损的重要原因。痛定思痛,考古学界开始重新审视自己的工作,认识到考古不仅仅是挖掘,更要注重保护。 定陵事件之后,中国考古学迎来了一次重要的转型。考古学家们开始积极探索新的技术手段,例如多学科合作、无损检测、数字化存档等,力求在考古研究和文物保护之间找到平衡点。 新的考古理念逐渐形成:保护优先,科学挖掘。这不仅仅是技术上的进步,更是观念上的转变。考古的目的,不再仅仅是获取文物,而是要尽可能完整地保存历史信息,为后世留下珍贵的文化遗产。 回望定陵考古,功过是非,难以一言以蔽之。一方面,它揭示了明代晚期的一些历史真相,出土的文物也具有重要的研究价值;另一方面,文物受损的教训也令人扼腕叹息。然而,定陵的教训,也成为中国考古学发展的重要契机。 它促进了考古技术的进步,提升了文物保护意识,也让我们更加深刻地理解了历史研究的责任与意义。定陵,从一个充满遗憾的考古事件,逐渐转变为一笔宝贵的文化遗产,警醒着后人。 定陵,不仅仅是一座帝王陵墓,更是一座历史的丰碑。它所承载的,不仅仅是万历皇帝的生平,更是明代的历史文化,以及我们对历史的探索和反思。定陵的教训提醒我们,在探索历史的道路上,要保持敬畏之心,谨慎前行。 尊重历史,保护文物,是我们共同的责任。只有这样,才能让历史的遗产,更好地传承下去,为人类文明的发展提供源源不尽的滋养。 (信息来源:环球网2015-11/20《定陵3000件文物重返地下 万历龙袍已碳化碎裂》)

HC949

远看像条狗

周爱东

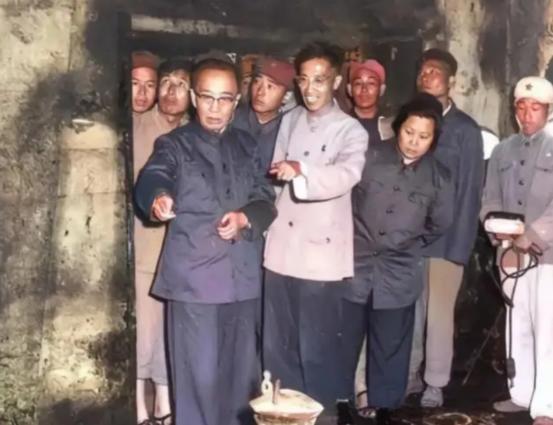

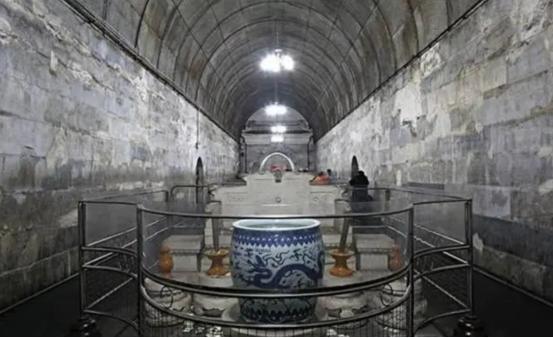

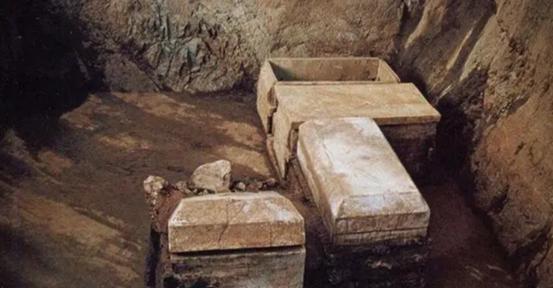

近看郭沫若