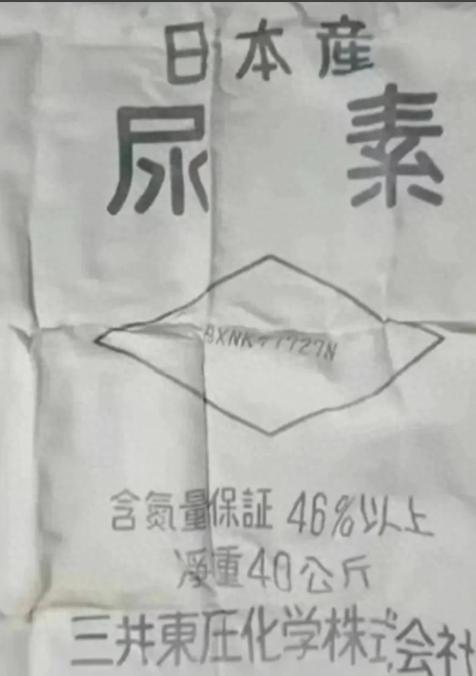

70年代末,中国从日本进口了大量化肥,发现装化肥的袋子竟然是上好的尼龙布料,这在当时的中国十分少有,尽管上面印着“尿素”、“日本制造”等字眼,上面还是决定将袋子裁开,出售给社员,他们可以自己染色制作裤子。 1970年代,那个时候的农村,生活艰苦,物资匮乏。家家户户几乎都缺少补票,能做个新衣服的家庭更是屈指可数。 冬天的寒风刺骨,但能买得起新衣服的人家寥寥无几。对于那些日子,许多记忆依旧清晰,特别是孩子们的穿着。 家里孩子多的,衣服总是老大穿了,再给老二,依此类推。每一件衣服都被补了又补,直到它不再能修补为止。 即便是孩子们穿着衣服,布料已经磨损得薄透,衣领也早已变形,但家里的妇女总是把它们收拾得整整齐齐。她们拿起针线,熟练地给破损的地方缝补,尽可能延长衣物的使用寿命。 在贫困地区,妇女和儿童的生活更为艰难。许多农村的妇女,甚至没有一条出门的裤子。 夏天,虽然有些妇女能穿上破旧的裤子,但到了冬天,她们几乎没有暖和的衣物,她们不敢在街上露面,常常是待在家里,一年四季几乎不出门。因为出门是奢侈的,她们没有裤子穿。 男人们的衣服也是“补丁不断”。他们的裤子、外套经常是补了又补,布料逐渐变薄,却总是不能丢弃。 顶着寒风去田间劳作,但心里却明白,至少有衣服穿,已经是最大的幸运。 在那个时代,农村的庄稼是国家粮食生产的基础,为了保证农业的高产,国家决定进口化肥来提高土壤的肥力。于是,从日本进口的大量化肥进入了农村。 这些化肥在到达生产大队后,大家的注意力并不全都集中在化肥的质量上,而是被包装袋的材质吸引住了。 这些包装袋用的竟然是上等的尼龙布料!在那个时代,尼龙布料几乎是稀缺的奢侈品。 大多数人家穿的衣物要么是粗糙的棉布,要么是用旧衣服做成的布料,而用尼龙做的布袋,在当时是极为少见的。 因此,很多人看到这些袋子,眼睛顿时亮了,心里开始盘算着这布料能用来做些什么。 曾经在村里干过裁缝的老李,摸着这袋子,低声赞叹:“这可是好料子,做衣服可绝对上档次。”他的眼睛闪烁着智慧的光芒。 他很清楚,这种尼龙布料不容易腐烂,耐用性强,如果能拿来做裤子,穿久了也不容易破。 而且,谁能想到,曾经在农业生产中,最不起眼的化肥袋,竟然变成了能够换取一丝生活改善的希望。 但老李心头有个难题。这些袋子上面印着“尿素”、“日本制造”等字眼。 对于那个年代的中国人来说,尤其是乡村里的人,日本是他们的敌人,二战期间的侵略留下了深深的仇恨。 每当提到日本,乡亲们便心生厌恶,连听到“日本制造”这些字眼都觉得刺耳。即使是这样珍贵的布料,袋子上的字样也让人不敢轻易展示。 面对这一困境,老李提议道:“咱们不能让这些字眼暴露出来,不然会惹人非议,还是要做些处理。” 于是,他和村里的几个能干的人商量了一番,决定将这些袋子裁开,利用传统的染色技术把“尿素”字样彻底遮盖掉。 他们把袋子拆开,用黑色的染料进行染色。染料浸泡过后,黑色的布料几乎看不出任何原先的标记。接着,这些经过改造的袋子被切割成了一块块布料,准备交给社员们制作衣物。 老李缝制出裤子、外套等日常衣物。很快,村里的人们纷纷上门购买这些由化肥袋制成的衣物。这些衣物虽然朴素,但却十分结实耐用很快在村里传开了。于是争相购买。 那时候,干部们得知此事后,也没有说什么。他们知道,衣服是大多数农民的最迫切需求,而这些从“废料”中得到的“宝贵资源”,正好能够帮助村里解决生活困难。 随着时间的推移,村里许多人穿上了用化肥袋做成的裤子和外套。 许多人穿着它们,不仅感到生活变得稍微有了些许改善,也让人重新认识到“旧物”也可以变成“新机”。 有的家庭甚至通过这个方式,收获了更多的布料,制作出更加精致的衣物,成为了村里的“时尚先锋”。