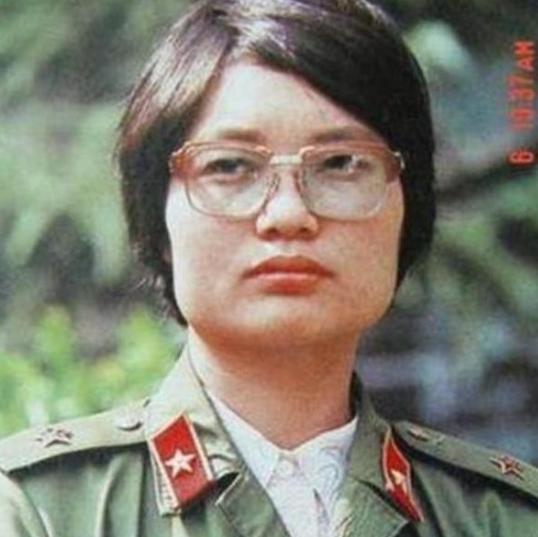

1986年4月,23岁的刘亚玲是一名医护人员,她谎称请假回家探亲,实则偷偷赶到老山前线为伤员战士提供救治,临近假期结束时,她向医院写信表示不打算回去,医院要求她按党性原则回去,但刘亚玲回应:“就算被开除,我也不回去了。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1963年出生的刘亚玲,就是这样一位平凡却又不平凡的选择者,童年时期的刘亚玲,在西安的一个普通家庭中长大,当同龄的孩子们还沉浸在童话故事里时,她却被一个与众不同的人物深深吸引南丁格尔,这位“提灯女神”的故事,在小亚玲幼小的心灵里种下了一颗善念的种子,她开始梦想着有朝一日,自己也能成为这样一位救死扶伤的白衣天使。 1982年,19岁的刘亚玲以优异的成绩考入了第四军医大学护士学校,在这所军医大学里,她不仅系统地学习了专业知识,更重要的是接受了军医精神的洗礼。 1984年,人生的第一个重要选择点降临在这位年轻的护理系毕业生面前,作为优秀毕业生,组织分配给她一个令众人艳羡的岗位北京301医院,这个岗位意味着光明的前途、优越的待遇和安逸的生活,然而,就在所有人都以为这是一个无需思索的选择时,刘亚玲却做出了一个出人意料的决定。 她选择了云南,选择了边防,选择了当时正处于中越边境战争时期的老山前线,这个决定不仅让同学震惊,也让师长们感到意外,但在刘亚玲心中,这个选择源于一个朴素的信念:医者,应当去到最需要的地方。 来到云南后,刘亚玲发现自己所在的医院距离真正的前线还有一段距离,每当看到从前线后送回来的伤员,她的心就随之揪紧,她深知,在战场上,分秒必争的救治才最关键,但她连续多次申请调往前线救护所的请求都被医院婉拒,领导们的考虑很简单:前线太危险,一个年轻女护士去那里太冒险了。 面对这道难以逾越的藩篱,刘亚玲没有选择放弃,而是暗自谋划着突破之策,1986年春天,机会终于来了,她以探亲为由请了一个月的假期,但她的目的地既不是家乡西安,而是直奔老山前线,当时的老山战场硝烟弥漫,枪炮声不断,但这丝毫没有动摇这个倔强姑娘的决心。 一个月后,当医院催促她回院时,刘亚玲写了一封震动全院的回信,她在信中写道:“在前方,一分一秒都关系到战士的生命,在这种情况下我怎么能离开呢?”即便面临开除党籍的威胁,她依然坚持自己的选择,这种近乎固执的坚持,不是出于任性,而是源于一名医者对生命的责任与担当。 在战火纷飞的老山前线,刘亚玲很快就见识到了战争的残酷,医疗救护所里,每一声呻吟都是生命的呐喊,每一滴鲜血都是时间的倒计时,这里不再是课本上的理论,而是与死神赛跑的战场。 野战医疗的条件异常艰苦,简陋的帐篷就是手术室,摇晃的担架便是病床,而输液瓶常常要靠护士的手臂举着,一举就是几个小时,在这样的环境下,刘亚玲却展现出远超年龄的沉着与专业,她娴熟的护理技术,稳健的临床经验,让战士们亲切地称她为“猫耳洞的南丁格尔”。 在前线,每一次的救治都是一场生死抉择,一次紧急救援中,一名战士大腿中弹,动脉出血,情况危急,当时敌军的炮火仍在持续,但刘亚玲毫不犹豫地冲出掩体,她一边为伤员止血包扎,一边组织战友转移,在长达四个小时的救治过程中,她始终保持着专业的冷静,直到将伤员安全送达后方医院。 1987年初的一次战斗中,刘亚玲被炮弹震伤,腿部受创,但她顾不上处理自己的伤口,继续投入到伤员救治中,整整二十多个小时的连续作战,让她的伤情进一步恶化,即便如此,她仍坚持用简单的绷带包扎了事,又匆匆投入到新的救治工作中,这种近乎倔强的坚持,让她的事迹在军中广为流传。 战争结束后,刘亚玲的人生又一次站在了选择的十字路口,凭借她在战场上积累的丰富经验和荣誉,她完全可以选择在大城市的医院工作,但是,那个倔强的姑娘又一次选择了一条出人意料的路。 2004年,她回到故乡,选择了一个偏远的乡村,创办了丰京医院,在这里,她见证了太多因医疗资源匮乏而延误治疗的案例,看到了太多因病致贫的家庭,于是,她又一次选择了“最需要的地方”,为了让更多人能够看得起病,她常常自掏腰包为困难患者垫付医药费,对于那些曾经在战场上出生入死的退伍军人,她更是坚持免费诊治。 2013年,刘亚玲获评“全国十大最美乡村医生”,这个褒奖来得并不意外,因为她的一生都在诠释着“最美”的真谛,从放弃北京大医院到奔赴边疆前线,从冒着炮火救死扶伤到扎根乡村行医,她的每一次选择都显示出一个医者的至深情怀。 信息来源:澎湃新闻——医心向党 百年百人丨刘亚玲:猫耳洞里的“南丁格尔” 小村庄的“最美村医”