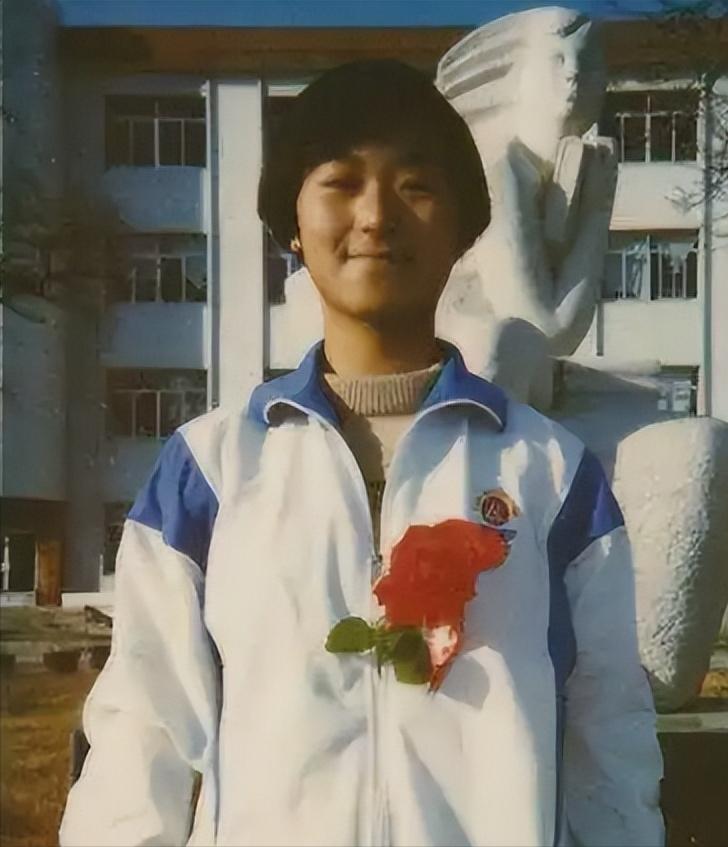

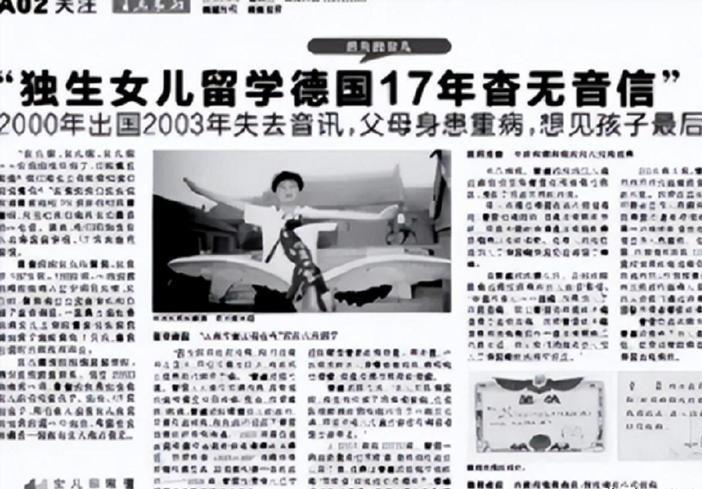

2000年,一对辽宁夫妇倾家荡产,还借了8万元将女儿送往海外留学,然而几年后,女儿却杳无音讯。21年后,夫妇俩双双罹患癌症,女儿却依旧不见,生命尽头时才得知:女儿已成为德国大学的教授,且已结婚生子,条件优越。 (来源:《辽宁晚报》——独生女儿留学德国17年杳无音讯) 2020年,一则寻人启事将一位旅德女博士推上了风口浪尖。病榻上的老夫妇,声泪俱下地呼唤着女儿曹茜的名字,他们渴求的,只是临终前再见女儿一面。 然而,被寻的曹茜,这位慕尼黑大学人文学院的终身教授,却选择了沉默。 她拒绝了所有的联系,包括那对赋予她生命,却也让她窒息的父母。 曹茜的“消失”,不是一时冲动,而是长达17年的决绝。这份决绝,源于一场持续数十年的“战争”,一场以爱为名的“控制”与“反控制”的战争。 时间倒回到曹茜的童年,那是所有“别人家孩子”羡慕的对象,奖状是家中最常见的装饰。但这光鲜亮丽的背后,是密不透风的期望。 她是父母唯一的孩子,承载了家族所有的希望,“出人头地”是她被赋予的人生使命。 她的情绪,她的喜好,在“为你好”的名义下,被无情地抹杀。没有玩伴,没有自由,只有学不完的习,考不完的试。青春期的躁动,让曹茜开始审视这被规划好的人生。 一次晚归,点燃了压抑已久的火药桶。父亲的责骂让曹茜明白,父母的爱或许只是附条件的,他们爱的只是那个成绩单上的“A”,而不是她这个人。 沉默成了她的武器,筑起高墙,将父母的“关怀”隔绝在外。 高考本该是她挣脱枷锁的机会,却成了压垮骆驼的最后一根稻草。她想去南方,看看外面的世界,却被父亲一手操控,篡改了志愿。 她最终被“困”在了辽宁师范大学,愤怒与绝望,在心中埋下了种子。大学的交换生机会,是曹茜期待已久的“逃离”。她奔向德国,像一只渴望自由的鸟,飞向了更广阔的天空。 尽管父母出于愧疚,拼凑了七万元送她出国,但多年的隔阂,早已无法轻易弥合。 异国他乡,电话成了连接亲情的唯一纽带。但每次通话,父亲的责备和唠叨,如影随形,这让曹茜本就脆弱的神经更加紧绷。 她开始逃避,减少联系,直到彻底“消失”。 在德国,曹茜改名换姓,完成了学业,获得了博士学位,成为教授,结婚生子,拥有了属于自己的生活。 她用成就来证明自己,用距离来保护自己。所以,2020年的那场寻亲,注定是无解的。 那些指责与同情,都无法触及曹茜内心深处的挣扎。 有人认为曹茜过于绝情,毕竟父母养育了她,即使有矛盾,也不应该断绝关系;也有人理解曹茜的痛苦,认为父母的控制欲和情感绑架,让她无法呼吸,逃离是她保护自己的方式。 曹茜的事件,引出了一个值得深思的问题:父母的爱,应该如何把握尺度? 爱不是控制,更不是占有。 父母应该学会倾听孩子的声音,了解他们的想法和需求,在孩子需要的时候,给予他们帮助和引导,而不是一味地替他们做决定。 曹茜的悲剧,不应再重演。希望更多的父母能够从中吸取教训,学会正确地爱孩子,让孩子在爱中健康成长,而不是在爱中窒息。 同时也希望每一个在原生家庭中受伤的孩子,能够勇敢地面对过去,找到属于自己的幸福。 毕竟,人生是自己的,未来的路,还需要自己去走。