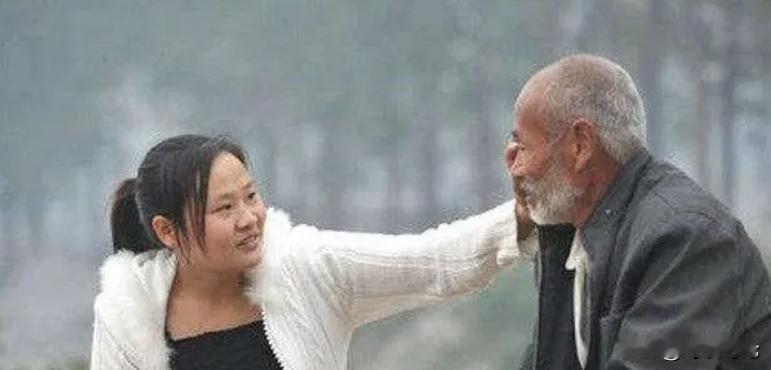

1988年,安徽一对夫妻生了女娃不想要,丢到路边,被一对光棍兄弟捡到,谁知这兄弟俩如获至宝,而31年后,女孩的举动更是让他们泪流满面。 (信息来源:2019年10月30日 青春蒙城——蒙城葛红花:“他们养育了我,我要用一生回报”) 1988年的安徽农村,寒风裹挟着细雨,打在破败的土屋上,发出低沉的呜咽声。那一年,一个女婴被遗弃在蒙城县逍遥路小学附近,她被发现时,裹在一件破旧的棉袄里,小小的身子瑟瑟发抖,仿佛冬夜里的一朵凋零的红花。 她不知道,命运的巨轮在她呱呱坠地的那一刻便开始转动,而这转动,最终将她推向了光辉的彼岸。 她叫葛红花,一个命运多舛的名字,却因为她后来的经历,而被赋予了更加深刻的意义。 葛保田和葛保尧兄弟俩,是捡到她的人。他们并非大富大贵之家,只是普通的农民,生活清贫,甚至有些窘迫。 “这孩子,看着可怜。”葛保田看着襁褓中的婴儿,眼里闪过一丝不忍,“咱们把她养大吧。” 就这么一句话,改变了葛红花的一生,也改变了葛家兄弟俩的一生,甚至影响了更多的人。 或许是冥冥之中自有天意,或许是兄弟俩善良的本性使然,他们决定收养这个弃婴。 那个年代,重男轻女思想依然根深蒂固,在农村更是尤为普遍。很多家庭恨不得把女儿丢掉,宁愿再生个儿子,而葛家兄弟却选择了怜悯和承担。 他们给这个没有名字的孩子取名“红花”,寄托着对未来美好的期许。 这不仅仅是一朵花的名字,更象征着希望和顽强的生命力。 养育红花,对葛保田兄弟俩来说,无疑是一场巨大的挑战。为了抚养她,他们不得不放下农活,外出打工,在城市里打零工,省吃俭用,每分钱都花在刀刃上。 那时的生活,可以用“清苦”二字来形容,甚至可以说是贫困潦倒。但他们从不抱怨,风雨兼程,只为了给红花一个完整的家。 “记得小时候,家里穷得叮当响,连奶粉都买不起,我只能喝稀释的米汤。”养父常年在外打工,风吹日晒,双手磨出了厚厚的茧子,却依然省吃俭用,将所有挣来的钱都花在她的身上。 那段日子,虽然清苦,却也充满着爱和温暖。“即使是几块糖,养父都舍不得吃,特意用纸包住带回家给我吃。”这些细碎的记忆,都是葛保田兄弟对红花的爱,也是葛红花的童年记忆。 更令人敬佩的是,葛保尧虽然智力有些问题,但他对红花却有着无私的关爱,像个大哥哥一样守护着她,陪伴着她长大。 没有母亲的呵护,红花感受到的是双倍的父爱,这让她感受到前所未有的温暖。或许,她童年时缺失的母爱,在养父兄弟无私的爱中,得到了一定的弥补。 在贫困的环境中,红花展现出惊人的毅力。她勤奋好学,成绩始终名列前茅,并多次获得奖学金,减轻了家庭的负担。 她知道,学习是她唯一的出路,是她改变命运的武器。从蒙城县逍遥路小学到亳州师专,她一步一个脚印,踏踏实实地走着自己的人生道路。她深知,只有知识才能改变她和她养父的命运。 大学毕业后,她没有选择去大城市追求更好的生活,而是毅然决然地回到了家乡,选择在一所偏僻的小学任教。 她知道,养父年纪大了,身体也不好,需要她照顾。 “我不能抛下他们,他们给了我生命,给了我爱,我欠他们的太多了。”这是她记者说的话,她每个月微薄的工资,大部分都用来补贴家用,她悉心照料着两位年迈的养父,就像他们当年照顾她一样细致入微。 她每天早上都会为养父做营养早餐,晚上也会帮他们洗脚,嘘寒问暖,无微不至。“看着他们安详的睡颜,我的心里充满了满足感,仿佛一切苦累都值了。” 命运似乎总是喜欢捉弄人。2016年,葛保田因病瘫痪,生活不能自理。红花毫不犹豫地辞去了相对轻松的工作,回到家乡,全心全意地照顾她亲爱的养父。 她像伺候婴儿一样细心照料着年迈的养父,每天给他擦洗身体,喂他吃饭喝水,端屎端尿,不离不弃,任劳任怨。 随着年龄的增长,葛红花也到了谈婚论嫁的年龄。她却提出了那个“特殊结婚条件”:我的丈夫,必须得对我养父好,如同我待他们一般。 这个条件,在很多人看来,或许有些苛刻,甚至有些难以接受。但换个角度想,这何尝不是一种对爱的坚守,对亲情的珍视? 她的孝心感动了无数人,也让她获得了无数荣誉: “亳州十大新闻人物”、“安徽好人”、“中国好人”、 “全国最美家庭”。这些荣誉,是对她孝心和努力的肯定,更是对“中国式父女情”最真挚的诠释。 葛红花的经历,不仅仅是一个感人的个体故事,更是一个值得我们深思的社会现象。它反映了农村弃婴的社会问题,重男轻女思想的恶劣影响,以及困境中儿童的成长故事。 葛红花用自己的行动,诠释了孝道的传承,也为社会注入了一股温暖的暖流。