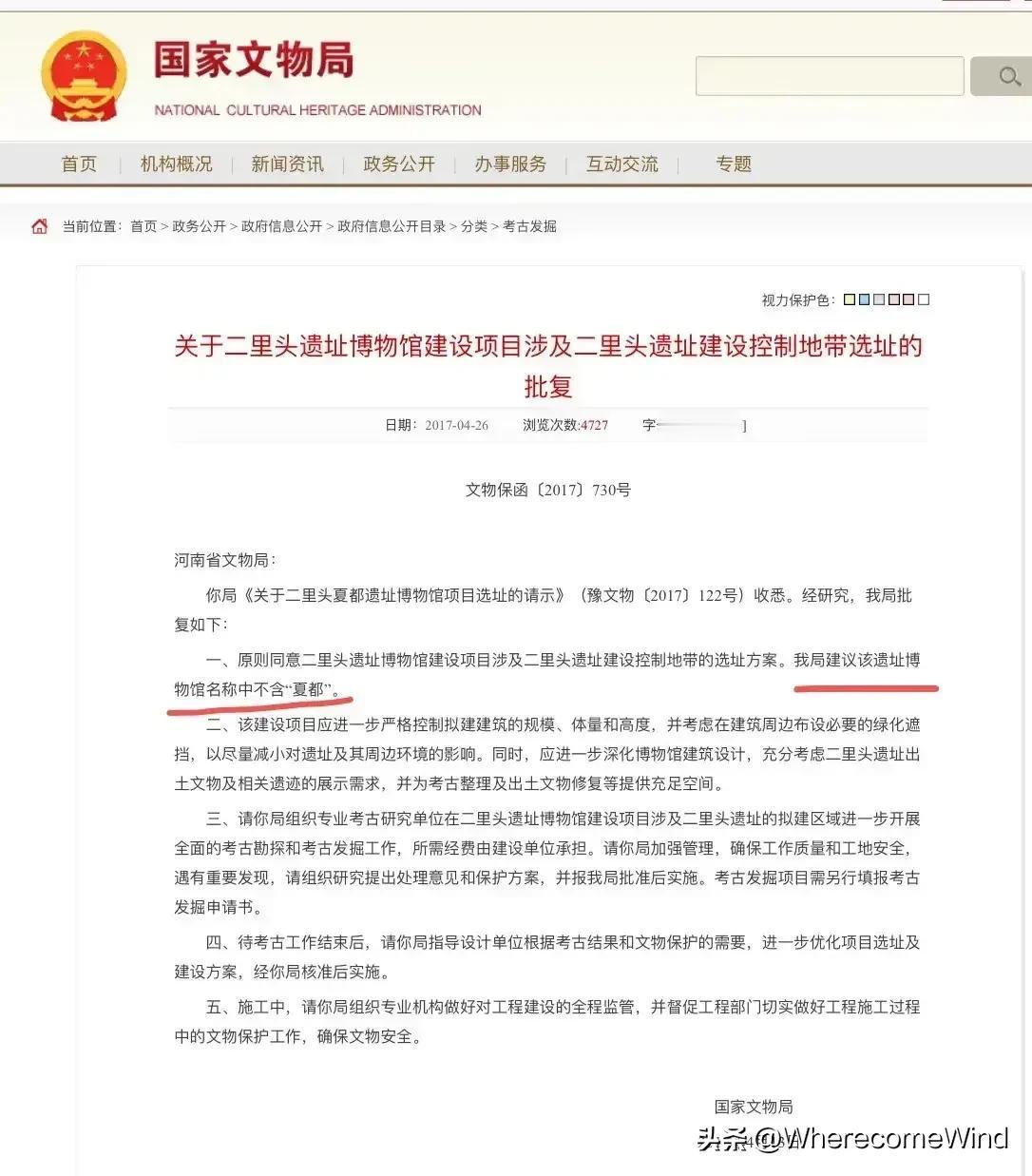

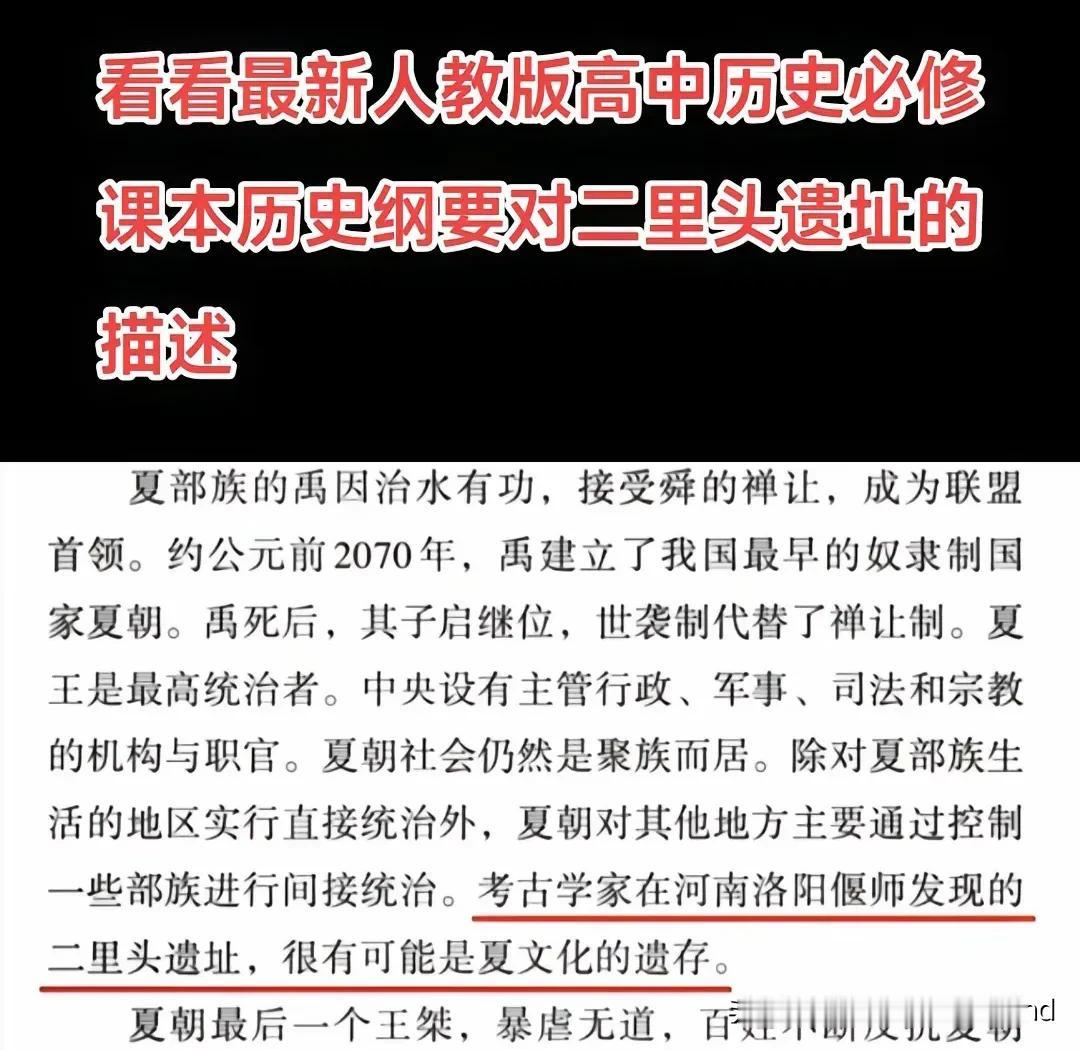

二里头夏都遗址博物馆, 是不是夏都?不重要, 重要的是: 不服你来喷。 洛阳的城市宣传觉得是天花板级别。 一个普通的三四线城市, 能有如此之高的知名度, 跟城市的大力宣传分不开。 比如, 洛阳牡丹甲天下, 十三朝古都, 盛世隋唐洛阳城, 丝绸之路的东方起点等等。 那么,二里头是不是夏都? 二里头博物馆从申请到批复, 国家文物部门从来没有正式文件, 同意冠以夏都二字。 反而在早期批复时特别强调。 不应冠以夏都。 开工奠基时,是按照国家文物局的要求, 去掉夏都二字的。 但建成后, 又出现了二里头夏都二字。 据说,带上夏都更有知名度, 是不是夏都对洛阳很重要。 洛阳冠以夏都, 就有了学术界的争议, 正好能提高二里头的知名度。 洛阳实在的聪颖,实在的高明。 就像黄帝故里, 不强势推进, 鸡窝哪能变凤凰? 其实,二里头遗址是不是夏都, 学术界存在较大争议,目前尚无定论。 因此,二里头冠以夏都, 只是地方行为,不妨大碍。 二里头申遗不就取消了夏都二字吗? 正规场合洛阳还是有分寸的。 国家公布36个大遗址清单, 二里头不带夏都,也很正常。 是国家公布的, 不是洛阳说了算。 洛阳说了算的就是 二里头夏都遗址博物馆。 二里头是不是夏都, 这一问题涉及历史学、考古学、文献学等多学科的交叉讨论,主要围绕以下几个核心点展开: 1. 支持“夏都说”的主要依据** - **文献与地望的对应** 传统史书记载(如《史记·夏本纪》《竹书纪年》)中夏朝的中心区域大致位于河南西部、山西南部,与二里头遗址(洛阳盆地)的地理位置较为吻合。部分学者认为二里头可能是文献中提到的“夏都”斟鄩。 - **时间框架的衔接** 二里头文化的碳十四测年结果(约公元前1750年—前1530年)与文献推算的夏朝中晚期(约公元前2070年—前1600年)存在重叠,因此被一些学者视为夏朝存在的考古实证。 - **文明特征的标志性** 二里头遗址发现了中国最早的宫城结构、青铜礼器群、绿松石龙形器等,标志着中原地区早期国家形态的成熟。支持者认为这些特征符合文献对夏朝“国家文明”的描述。 **2. 质疑“夏都说”的主要观点** - **缺乏直接文字证据** 二里头遗址迄今未发现明确的自证性文字(如甲骨文),无法直接证明其与“夏”的关联。目前仅能通过后世文献的间接记载进行推测,存在“循环论证”的风险。 - **考古与文献的断代争议** 部分学者认为,二里头文化可能已进入商朝早期(如“先商文化”),而非夏朝。商周文献中对夏的记载可能存在后世建构成分,需谨慎对待。 - **国际学术界的谨慎态度** 国际考古学界普遍遵循“无文字不自证”的原则,认为仅凭物质文化与文献的间接对应不足以确证朝代归属,因此对“夏都”的命名持保留态度。 **3. 官方与学术界的折中表述** 中国官方及部分学者倾向于采用 **“最早的广域王权国家”** 或 **“东亚早期文明核心”** 等相对中性的表述,既强调二里头遗址的划时代意义,又避免直接绑定“夏都”这一争议性标签。例如: - 二里头遗址被列入“中华文明探源工程”核心成果,官方表述多称其为“夏商时期关键都邑”。 - 部分学者提出“二里头夏都说”作为一种假说,强调其探索性质,而非定论。 **4. 命名的现实意义与争议** - **文化认同与民族叙事** 将二里头与“夏都”关联,有助于构建中国五千年连续文明的叙事,强化文化认同。但过度依赖文献可能导致学术研究被民族主义情绪影响。 这恰恰反映在考古的方法论上, 为了构建而构建,为了连续而连续, 为了关联而关联的人类学考古论。 - **考古学的方法论反思** 争议背后反映的是“历史考古学”与“人类学考古学”的方法论分歧:前者注重文献与实物的互证,后者强调从物质文化本身出发重构历史。 人类学考古学其实就是从物质文化需要, 重构历史。 而历史考古学注重的是文献与实物的相互论证。 总结:如何客观看待二里头?** 目前,“二里头是否为夏都”仍是一个开放性问题。较为稳妥的表述是: 1. 二里头遗址是探索夏文化**最重要的关键遗址**; 2. 其文明成就标志着中国从多元邦国到一体王朝的转折; 3. 是否冠以“夏都”之名,需待未考古发现(如文字证据)或方法论突破。 二里头冠以夏都为时过早, 基础的历史教科书最为权威: 二里头很有可能是夏朝的遗存。 总之,从国家层面, 二里头是夏都还是没被认可的。 但是,洛阳对二里头夏都遗址的态度, 是实事求是的,是灵活运用的。 二里头申遗,主动取消夏都二字。 也是从大局出发的体现。 二里头之所以冠以夏都, 就是,不服你来辩, 这种任性带来的是曝光度和知名度。