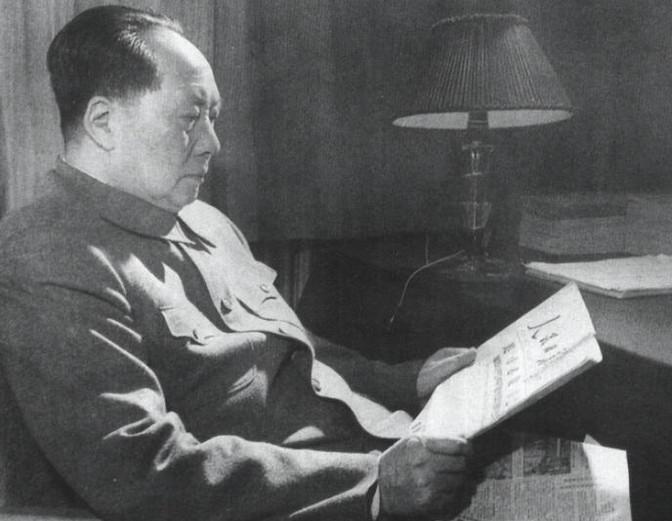

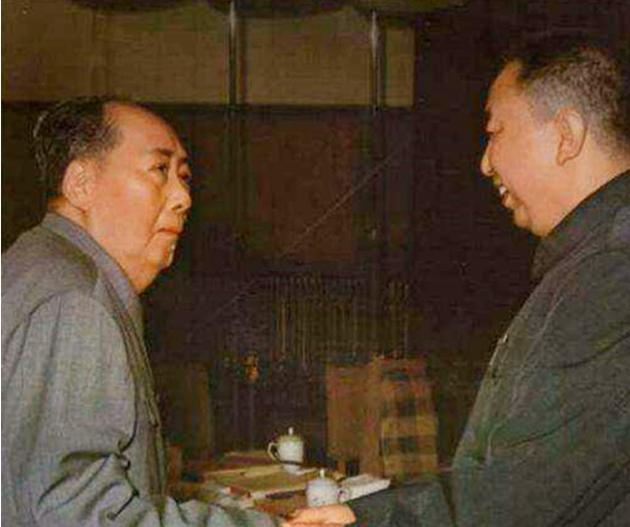

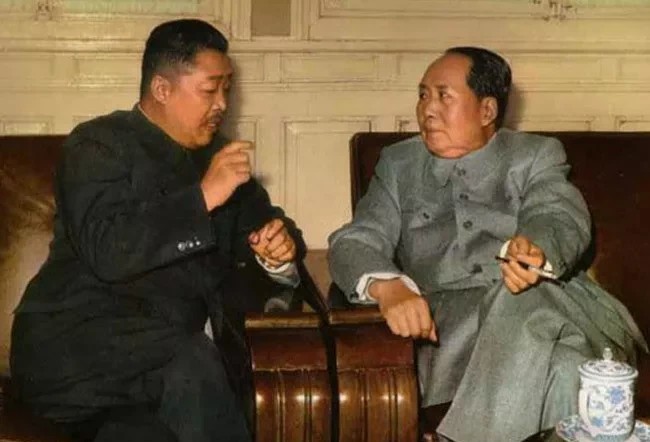

华国锋主席,是一个胆子很大的人!世人都评价华老厚道老实。其实,他不是老实。世人眼中的老实,只是他对名利的淡泊,只是他对大局的顾全,只是他对自己的漠视。 在许多人的印象中,华国锋主席是一位谦和、老实的长者。但细究历史,我们会发现,世人眼中的"老实",实则是他对名利的淡泊,是他对大局的顾全,更是他对个人得失的漠视。事实上,华国锋是一个胆子很大的人,这一点在他的重大决策中表现得尤为明显。 在思想解放的浪潮中,华国锋的政治智慧得到体现。从"两个凡是"到支持"实践是检验真理的唯一标准"的讨论,这种转变本身就需要极大的政治勇气。他支持真理标准讨论,为后来的改革开放奠定了重要的思想基础。这种敢于改变、勇于担当的精神,与人们印象中的"老实"形象形成鲜明对比。 在改革开放初期,华国锋主持中央工作期间,做出了一系列重要决策。他支持农村改革试点,推动科教兴国,重视知识分子工作,这些都显示出他具有前瞻性的战略眼光。特别是在农村改革方面,他顶住压力,支持安徽等地的农村改革试点,为中国农村改革的全面推开创造了条件。 面对质疑时,华国锋始终保持着坚定的立场。他不是一个随波逐流的人,而是有着自己明确的政治主张。当其政治理念受到挑战时,他既不盲目坚持,也不轻易放弃,而是以实事求是的态度来处理问题。 更为难得的是,在1980年代初,华国锋主动提出辞去党和国家领导职务。这一决定的背后,既有对历史大势的清醒认识,也有对党和国家利益的深刻考虑。能在权力巅峰主动退位,这种胆识和气魄,在世界政治史上都并不多见。 退居二线后,华国锋继续关注国家改革发展。他始终支持改革开放政策,对中央的重大决策给予支持。这种态度充分说明,他追求的不是个人权力,而是国家的发展和进步。正是这种对个人得失的超然态度,让很多人误以为他"老实"。 从这些历史事实可以看出,华国锋并非是一个单纯的"老实人"。他是一个具有非凡政治胆识和远见卓识的领导人,他的"老实"是一种大智若愚,是一种政治智慧的体现。在中国现代史上,华国锋的这种品格和胆识,值得我们深入思考和学习。 华国锋对家乡的感情是深厚的,但他选择了一种特殊的方式来表达这份情谊。作为一位曾担任过国家最高领导职务的人,他做出了一个令人意外却又在情理之中的决定:长期不回家乡。这个看似简单的决定,背后却蕴含着深刻的政治智慧和对家乡百姓的深切关怀。 从担任重要领导职务开始,华国锋就极少回到家乡交城。这种选择并非源于对家乡的淡漠,恰恰相反,是出于对家乡父老的保护。 他深知,一位高级领导干部的到访,往往会给地方带来不必要的负担和影响。为了避免因自己的身份而给家乡人带来困扰,他宁可选择不回去,这种克制和远离,恰恰体现了他对家乡的真挚情感。 虽然人在北京,但华国锋从未改变过自己的交城口音。他一直保持着上世纪40年代的交城方言,说着连现在的交城年轻人都难以完全理解的"土话"。这种坚持既是对乡土的眷恋,也是对自己出身的珍视。在与人交谈时,他始终使用这种朴实无华的表达方式,展现出一位领导人难得的本色。 对家乡发展的关注,华国锋从未间断。他经常了解交城的经济发展状况,关心当地的GDP增长情况。虽然不能亲自回去,但他始终以一个家乡人的身份关注着交城的变化。在可能的范围内,他也会为家乡的发展提供建议和帮助。 1995年,华国锋最后一次回到交城看望乡亲。这次回访之后的15年时间里,他再也没有踏上这片生他养他的土地。然而,这种物理上的距离并未减弱他对故土的思念。在晚年时期,他曾多次表达对家乡的怀念之情,特别提到了小时候在卦山的往事,以及那里清净的环境和茂密的树林。 2008年8月,华国锋在北京逝世。临终前,他表达了回到卦山的愿望。在其去世一年后,经过当地政府的认真研究和周密安排,他的骨灰终于得以安放在家乡的卦山之上。 安放地点的选择极具深意:不占用农田、不破坏环境、不损毁古迹。这些考虑完全符合华国锋生前的为人处世原则。如今,他长眠于卦山之上,静静守望着这片生他养他的土地,完成了最后的归乡之旅。

用户10xxx82

华老千古,改革开放先行者,世纪伟人,前无先者,后无来人,伟大而光荣的一生,他一生真的光明磊落,实实在在,是全中国乃至全世界人民爱戴的伟大领袖。

尔利

英明领袖华主席!

用户13xxx07

事实证明华主席才是改革开放的先行者

用户90xxx02

华主席英明伟大理想实现,这样代代人都得怀念[点赞][点赞][点赞]

沧海月明

改革开放学习国外先进技术都是华主席任上就开始搞得。

用户13xxx93

华主席干古

励志前行

英明领袖华主席流芳百世功在千秋。

木木三

因为有华主席国家才能稳定,毛主席选人英明

一棵大树

英明领袖华主席,改革开放的引路人。

平常心

继毛主席后的又一代伟大领导人!华主席永远活在我们心中!

人生如歌任建忠

尊重历史,华主席千古

相交线-越长越远

华主席一生高风亮节,光明磊落,值得后人怀念

用户10xxx51

光明磊落,坦坦荡荡,清清白白。继伟大领袖毛主席后的又一代伟大领导人,我们永远怀念华主席!

无兵的国度

人民怀念华主席!

真心小贝

华主席好人,老实人,一心为公,一心为民

行者

值得敬仰的人

用户15xxx97

英明领袖

修正之路

华主席继承了毛主席周总理的遗志,改革开放的领路人,四个现代化的实践者,人民群众的好领袖[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

漫漫人生路

华老千古!英明领袖,改革开放先锋者和引进外资的先行家!

用户17xxx93

真的英明

不省心的大爷

真正改革开放的先行者,华主席千古!

桃源在哪

华主席执政的那几年,国泰民安

清泉石上流

支持主播!

用户17xxx33

华主席,英明领袖

用户11xxx11

华老千古!伟大领袖!

笑看风云

淡泊名利 华老千古