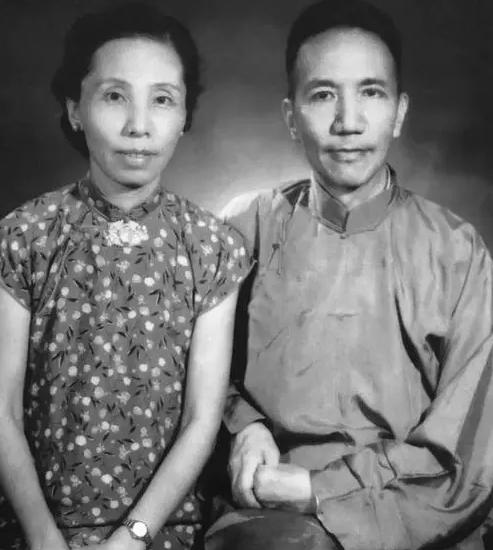

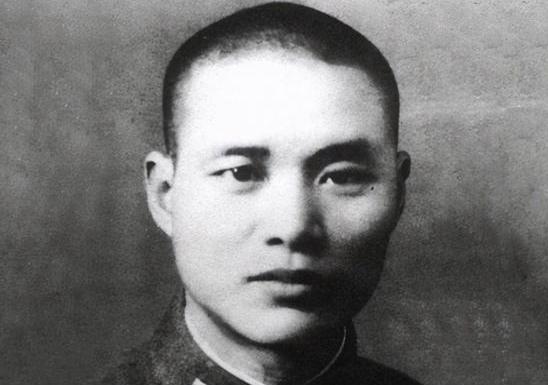

1969年,80岁的陈寅恪去世,妻子唐筼并无太多悲伤。72岁的她平静地给丈夫料理后事,然后安排自己的。她的一句话,让女儿们痛哭不已。 陈寅恪作为学术巨匠,一生专注于研究和学术,然而,他的人生中也有一段极为珍贵的爱情与陪伴。 陈寅恪的学术事业起步于早年的海外留学,广泛吸收东西方文化精髓。然而,他在深研学问的过程中,始终未曾考虑结婚。直到36岁,仍未成家,父亲陈三立屡次催促他成家立业。 这一状况直到1926年才发生了转变。当时,陈寅恪已在清华大学担任教授,这一年,他通过朋友赵元任与唐筼相识。唐筼不仅出身名门,才华横溢,更具备独立和坚韧的个性,这让陈寅恪深感吸引。 唐筼是一位典型的“新女性”,她不仅具有深厚的文化底蕴,而且具备当时女性所难得的独立精神。她生于北洋时期,早年家境优渥,但因家道中落,她不得不半工半读,直到成为北京女高师的教师。 尽管如此,她一直未能找到合适的婚姻对象,直到36岁的陈寅恪走入了她的生活。两人初见时,便因兴趣相投而聊得甚为投缘,他们对诗词歌赋的共鸣,对人生理想的向往,都让彼此感到欣喜若狂。 1928年,陈寅恪与唐筼在上海结婚,唐筼全身心投入家庭,成为陈寅恪学术事业最坚定的支持者,而陈寅恪则以深情回应她的无私奉献。两人携手走过了许多艰难时刻,包括战乱和疾病的折磨,始终保持着不离不弃的相互扶持。 抗日战争爆发,战火席卷全国。陈寅恪一家不幸成为难民,历经了许多艰难岁月。陈寅恪的眼睛因劳累和忧愁严重受损,导致视网膜脱落,急需治疗。 但由于国家动荡不安,家人生活艰难,陈寅恪并未能得到及时治疗,最终导致双目失明。与此同时,唐筼的心脏病因过度劳累反复发作,她的健康日渐恶化。 即便如此,唐筼依旧坚强地照顾着丈夫。在她的悉心照料下,陈寅恪不仅恢复了情绪,还重新燃起了对生活的希望。 她每天陪伴在他身边,朗读书籍,整理资料,并承担了很多陈寅恪未完成的学术工作。她的耐心和细心让陈寅恪重新找回了学术的热情,尽管他再也无法亲自阅读和写作。陈寅恪的许多学术成果,特别是《唐代政治史略稿》,都在唐筼的帮助下完成。 之后,陈寅恪的健康问题再度加剧。他因一次摔倒导致右腿骨折,身体状况急剧恶化,彻底瘫痪在床。对于这个曾经雄心壮志的学者来说,身体的残疾带来了沉重的打击。而唐筼,尽管已年迈且身体虚弱,但她毫不退缩地照顾丈夫,成为了他生活中的支柱。 1962年,陈寅恪因病情恶化,意识到自己或许比妻子先走,于是写下了一副挽联,深刻表达了他对妻子病痛和生活困境的自责与感激。 这副挽联,表达了他对妻子数十年如一日无私奉献的感情。唐筼听到这副挽联时泪流满面,她坚定地对丈夫说:“我一定比你活得长,我一定要走在你后面。”这句话饱含了唐筼对丈夫深沉的爱与无尽的责任。 命运的打击接踵而至。陈寅恪不仅身体每况愈下,精神也遭受了巨大创伤。唐筼心疼丈夫的遭遇,尽自己所能去安抚他。陈寅恪双目失明,写不了字,唐筼就充当他的手和眼,帮他誊抄文稿。即便自己身体也每况日下,唐筼依然坚持不懈。 有时,她正在做饭,陈寅恪突然灵感涌现,唐筼便放下锅铲,赶紧记录下他的思绪火花。夫妻二人相濡以沫,虽处困境,却从未后悔选择了彼此。 岁月悠悠,白驹过隙。转眼间,陈寅恪已近耄耋之年。1969年,他永远地闭上了眼睛,在爱妻的怀抱中咽下最后一口气。唐筼强忍悲痛,沉静地为丈夫料理后事。然而,当她对女儿们说"等安顿好你们爸爸,我也就该走了。我不能让他等太久"时,女儿们再也抑制不住悲伤,放声大哭。 果不其然,45天后,唐筼也驾鹤西去,静静地追随丈夫而去。她走得很安详,或许是因为知道,她的挚爱正在另一个世界等着她。 她没有过多的遗言与叮嘱,只是安静地离开,似乎一生的责任和爱已经完成。这段深刻的夫妻情感,成为了后人传颂的佳话,他们的爱情故事象征着在困境中坚守的力量,是对爱与责任最真挚的诠释。 为了丈夫和家庭,她放弃了自己的事业,甘愿成为相夫教子的全职主妇。而陈寅恪也用自己的方式回应着妻子,一生只爱她一个人。在乱世中,能有这样一位相知相守的伴侣,夫复何求?他们的故事,将永远为后人传颂,成为千古佳话。