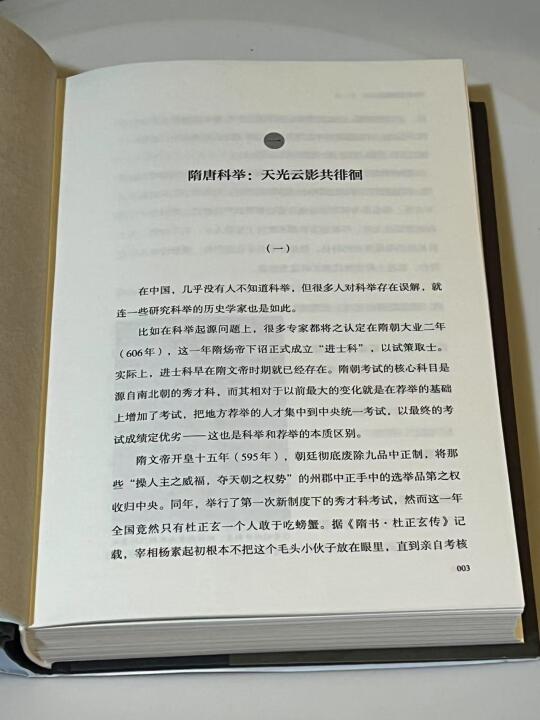

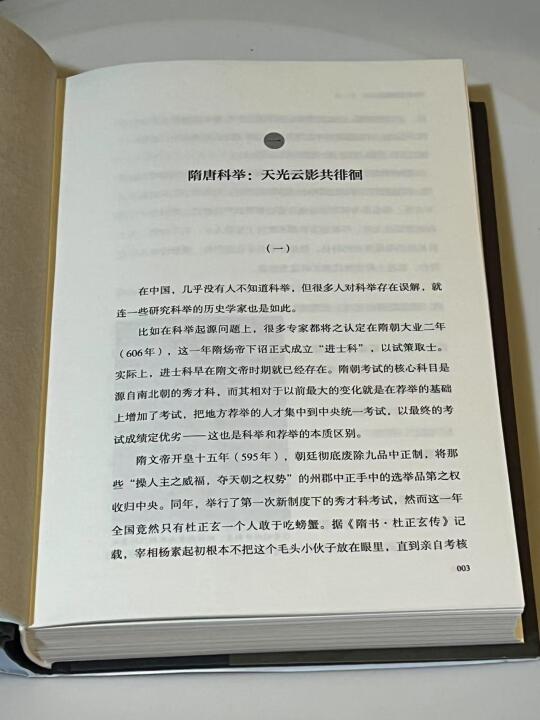

科举,这项被西方称为“中国第五大发明”的制度,既是中国古代社会实现阶层跨越的上升途径,也是一场绵延千年的智力马拉松

.

书名| 科举1300年

作者|潘剑冰

.

以鲜活的故事与冷峻的史实,将科举这段波澜壮阔的历史编织成一幅人性的浮世绘,试卷与功名的路径,更像是理想与现实中挣扎的众生相

.

若论科举史上最耀眼的“顶流”,当属1057年宋仁宗嘉祐二年的那一榜。主考官欧阳修高举古文运动大旗,副手梅尧臣以诗坛革新为剑,联手缔造了“千年科举第一榜”,这场考试,堪称文曲星集体下凡的“诸神之战”。

.

这一科不仅走出了苏轼、苏辙、曾巩这三位“唐宋八大家”成员,还囊括了理学奠基人程颢、张载,军事奇才王韶,以及后来主导变法的章惇、吕惠卿

.

苏轼在殿试中写下《刑赏忠厚之至论》,以“皋陶杀人”之典惊艳全场,却被欧阳修误认为出自门生曾巩之手,为避嫌将其列为第二,成就一段“错失状元却名垂青史”的佳话

科举的独木桥上,既有登顶的狂喜,也有坠落的荒诞

.

唐伯虎的悲剧便是一例:弘治十二年(1499年),他因牵连“泄题案”被革去功名,终身禁考。尽管后世考证其清白,但这位“江南第一才子”从此只能以诗画寄情,在《桃花庵歌》中自嘲“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”

.

从唐代“行卷”的雅贿(白居易凭“野火烧不尽”打动顾况)到宋代“糊名誊录”的科技防弊,从明代“八股枷锁”到清代“科场血案”,科举史也是一部作弊与反作弊的“谍战史”

.

北宋徽宗之子赵楷化名参考,虽凭真才实学夺魁,却因身份暴露被降为榜眼,皇权与制度的博弈在此显露无疑

鲁迅祖父周福清试图以万两白银为子铺路,最终锒铛入狱,家族凋零,科举背后“一考定生死”的残酷逻辑不是说说而已

.

当苏轼在考场挥毫、唐伯虎在案前苦笑、温庭筠在暗处“助攻”,我们看到的不仅是制度兴衰

“为天地立心”,科举正是映衬了这句话

·