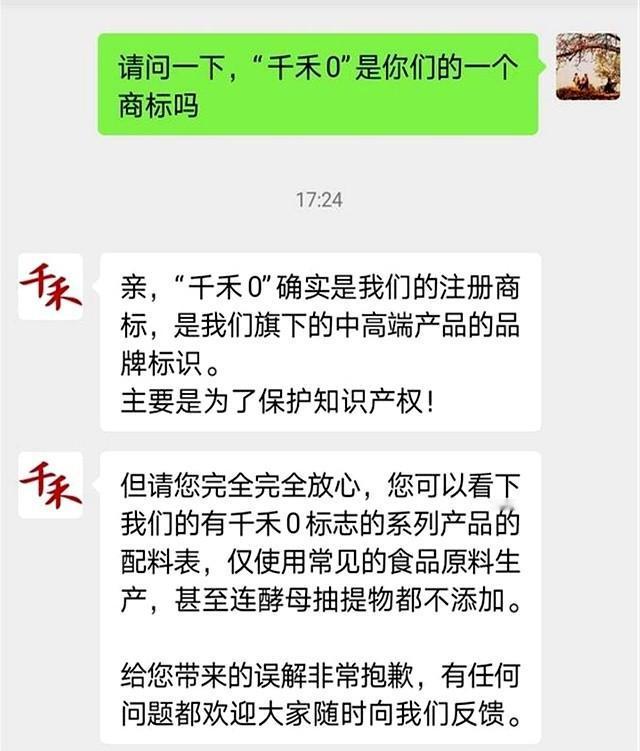

千禾“零添加”神话破灭:商标游戏下的食品安全陷阱 2025年3月,距离消费者权益日仅剩一周,《消费者报道》一记“实锤”砸向酱油市场:号称“零添加”的千禾御藏本酿380天酱油,竟检出致癌物镉。 更讽刺的是,其包装上醒目的“千禾0”并非承诺“零添加”,而是一个注册于2021年的商标。 这场“文字游戏”背后,13款送检“零添加”酱油中12款含镉、7款含砷,消费者手中的“健康选择”瞬间沦为黑色幽默。 千禾味业自2010年起高举“零添加”大旗,凭借“无防腐剂、无色素”的宣传,在酱油红海中杀出血路。 据其财报显示,千禾零添加系列贡献超60%营收,毛利率高达53%,远超行业均值。 然而,2025年3月“消费者报道的检测”撕开画皮:所谓“千禾0”仅是商标,配料表中未标注“零添加”,却用视觉设计诱导联想。 这种“擦边球”绝非孤例。当企业把“0”变成营销符号,食品安全沦为资本游戏的筹码。 检测报告显示,13款酱油镉含量最高达0.110mg/kg,虽未超国标(GB 2762-2022规定调味品镉限值0.2mg/kg),但参照欧盟0.05mg/kg的儿童食品标准,部分产品已触碰红线。 更值得警惕的是,镉的生物半衰期长达30年,世卫组织统计显示,长期低剂量摄入可使慢性肾病风险提升23%。 当前我国尚无“零添加”强制性国标,企业各自为政:海天称“零添加防腐剂”,厨邦标榜“零添加味精”,而千禾玩起“商标魔术”。 这种乱象恰如2008年三聚氰胺事件前的奶粉行业:标准滞后、监管缺位、企业逐利,最终由消费者买单。 事件曝光后,千禾股价三日暴跌18%,电商平台退货率激增40%。 83%的受访者表示“不再相信食品包装宣传语”。 当企业把消费者信任当作“一次性耗材”,整个行业的信用体系已岌岌可危。 千禾味业目前仅以“参考配料表”搪塞,复制了2018年某奶粉品牌的“鸵鸟策略”。 但社交媒体时代,这种应对堪比“火上浇油”。 抖音千禾致癌物话题播放量已破5亿,若再不启动产品召回和标准透明化,恐重蹈某酸菜品牌覆辙。 广东某社区团购平台数据显示,事件后老牌国企“珠江桥”无添加酱油销量暴涨300%。这印证了经济学中的“柠檬市场效应”,当劣币驱逐良币时,唯有消费者觉醒才能重建市场秩序。 借鉴欧盟(EU) 2019/1381法规,强制企业标注“零添加”的具体类别(如防腐剂、色素),并将商标与功能宣传严格隔离。可试点“黑名单制度”,对玩文字游戏的企业实施产品下架。 建立“吹哨人奖励制度”(如美国FDA对举报者最高奖励30%罚金),同时推行“检测数据上链”,利用区块链技术让每瓶酱油的镉、砷指标可溯源。 当千禾味业把“0”注册成商标时,或许忘了另一个数字:中国每年因食源性疾病就诊人数超3亿。 从三聚氰胺到镉酱油,历史总在重复同样的教训,任何把消费者健康当赌注的企业,终将被钉在耻辱柱上。 毕竟,食品安全从来不是一场“文字游戏”,而是企业良心的“绝对值”。