三年前裸辞时,我把行李箱摔进出租车后备箱的动作像抛掷一枚炸弹,希望能炸碎后疫情时代的困顿和朝九晚五的平淡。当我拖着这只32寸的金属箱子走遍五大洲后才发现,自由的浪漫终将被另一种焦虑取代——在玻利维亚盐湖的日出霞光中,被陌生感刺痛的孤独提醒我:自由的灵魂也需要一个栖息地。

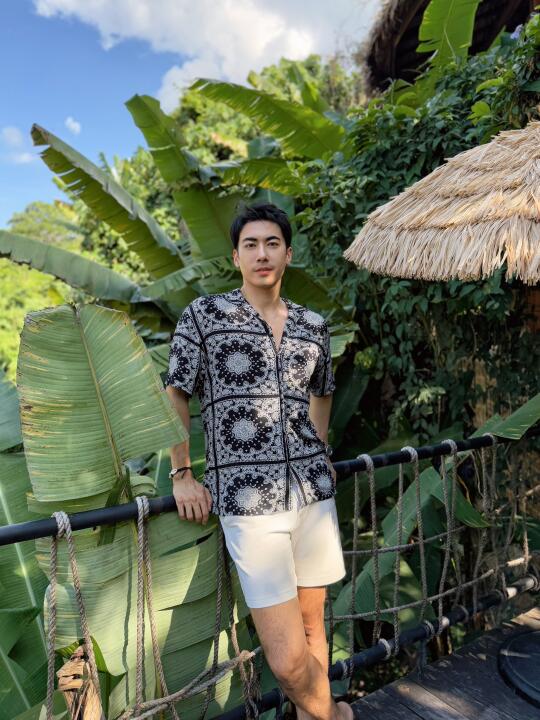

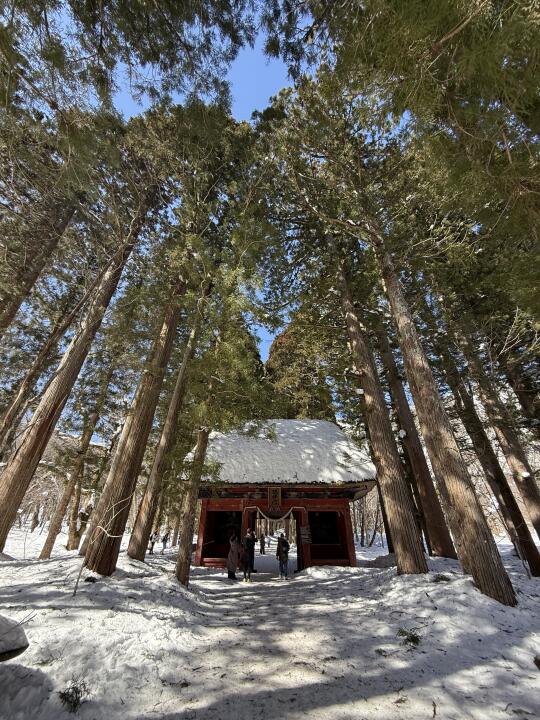

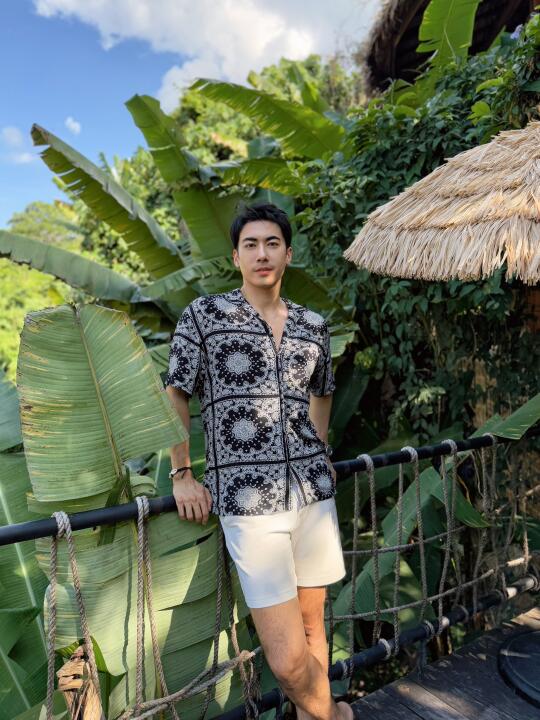

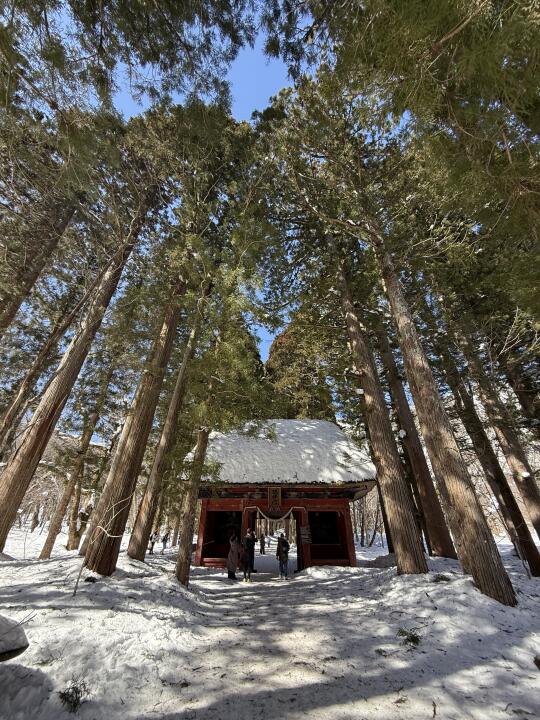

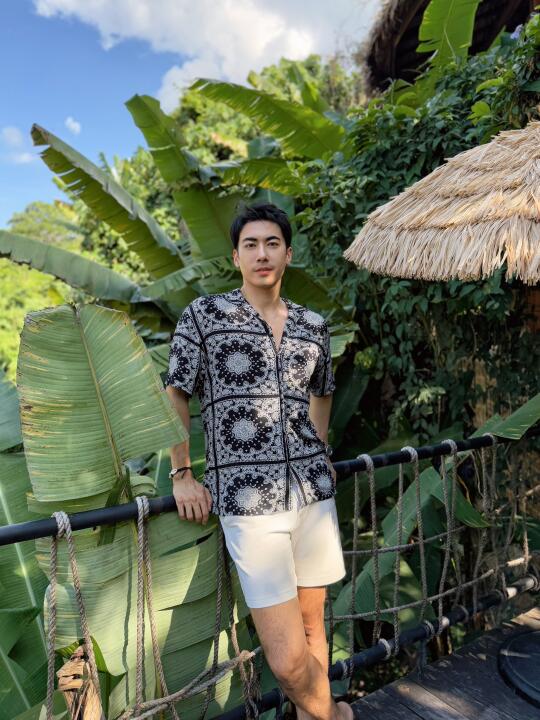

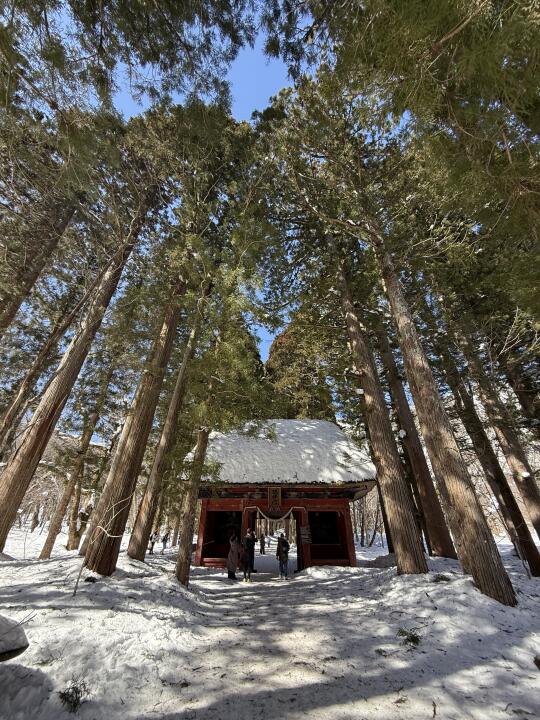

不甘于在某处扎根定居的一成不变,也厌倦了长期旅行的漂泊流浪,我一直在这个流动时代寻找第三种人生。旅居,变成了我过去八个月的生活方式。在伊斯坦布尔蓝色清真寺的穹顶下与陌生人分享石榴,在冰岛黑沙滩看海浪把钻石般的冰块推上岸,这些经历确实让生命丰盈如涨潮的海。而旅居把旅行变成生活,我逐渐发现丽江清晨菜市场的烟火气比南极跟企鹅拍照打卡更治愈,长野果蔬店老板记住我中文名字的瞬间,比巴黎米其林餐厅主厨揭晓当晚主菜的那一刻更令我惊喜。走过全世界也没能摆脱的焦虑,在丽江、济州、清迈、长野四地的旅居生活中被慢慢治愈。

当数字游民们在丽江的民宿敲代码时,快递货架上堆满的网购包裹变向印证了"逃离北上广"是个伪命题。追求自由不该是逃离现实的借口,野生的灵魂也可以有安稳生活的需求。我带着四地旅居经验终于看懂:我们既需要大理的苍山洱海治愈焦虑,也需要盒马鲜生维持体面;既渴望喜马拉雅的神秘,又离不开智能马桶圈的科技温度。这种“既要又要”不是双重人格,而是我们作为当代人的真实困境。而旅居,不失为走出困境的方法之一。

自由的灵魂也可以向往归属感。归属感不代表平淡,但归属感也从来不是水泥森林里的固定坐标,归属感是让每个停留处都生长出根系的能力。就像候鸟懂得在迁徙路线上搭建临时巢穴,新时代游牧民族正在重构"家"的定义——它可以是清迈每周订购的鲜花,长野民宿窗台上的多肉,更是内心那份不被地理坐标束缚的安定。

当我再次回到香港,这个我定居了半辈子的国际大都市,维港的霓虹依旧刺眼,但行李箱里已装满各地生活智慧。或许真正的自由,不在于永远在路上,而是拥有把任何地方变成"栖息地"的魔法。那些在旅居中收集的晨昏与四季,终将编织成抵御漂泊感的铠甲,让我们在流动时代,活成自带根系的人。

L ?

南极还是想去 再也没有5000 美金的好价格

一只黑鸡

有考慮出書嗎

别处

为最后一句点赞。