.

中国人跪着耕种,站着祭祖,土地里埋着他们的膝盖,也长出了他们的脊梁。以前不太懂什么是乡土中国,现在知道了落叶归根的意义,为什么高铁再快,也追不上父辈眺望田埂的眼神?

「家族、土地与祖先」用四百年历史撕开一个真相。

我们对土地的执念,从来不是农耕文明的余晖,而是一场刻进骨血的精神返乡

.

书名 | 家族、土地与祖先

作者 | 易劳逸

.

土地,是温柔的枷锁,也是暴烈的救赎,这本书点燃了我的泪点,几个瞬间,让我破防

.

19世纪广东人下南洋,却把积蓄全寄回老家买地盖祠堂,“人走了,魂却永远困在田契上”

所以你看,并不是中国人渴望大城市的好而忘却故乡的土里土气,走出去,是为了更好的回来

.

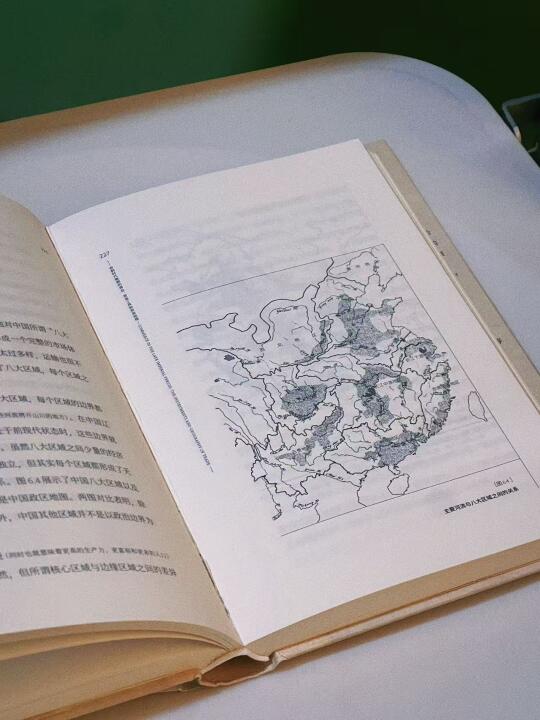

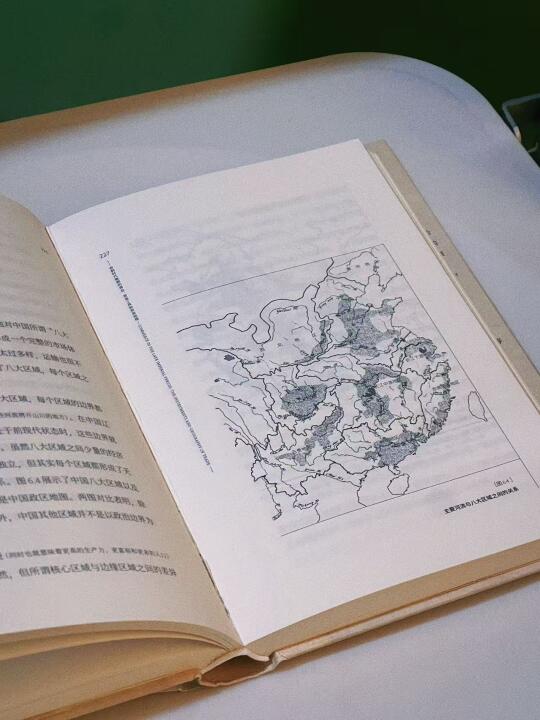

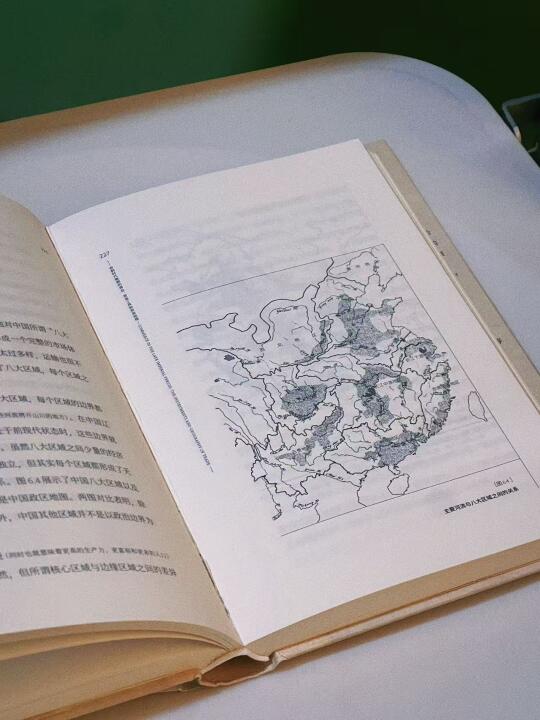

“江南围湖造田,北方梯田上山”明清农民为土地疯狂到连沼泽和悬崖都不放过,不是贪婪,而是没有土地的人,连祖先的魂魄都无处安放

我们早把土地拆解成碎片,缝进了生活的毛细血管里

.

书中写福建农民在石缝里种茶:“一粒土比一粒米珍贵”,读到这句我瞬间破防。今天的城市青年追求“断舍离”,却不知祖辈的命是用土一寸寸量出来的。随着年纪的增长,刻在骨子里的土气便出来了,土才能抚慰城市的烦躁与喧嚣

“城市化可以推平村庄,却铲不掉中国人心里那亩自留地。”

.

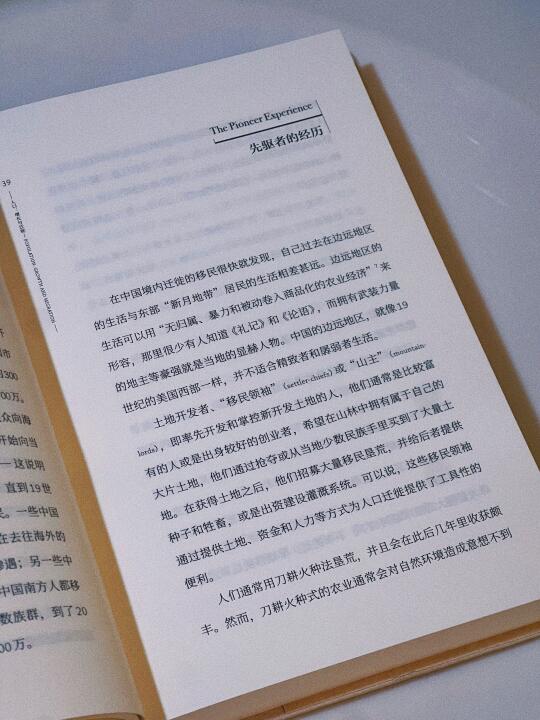

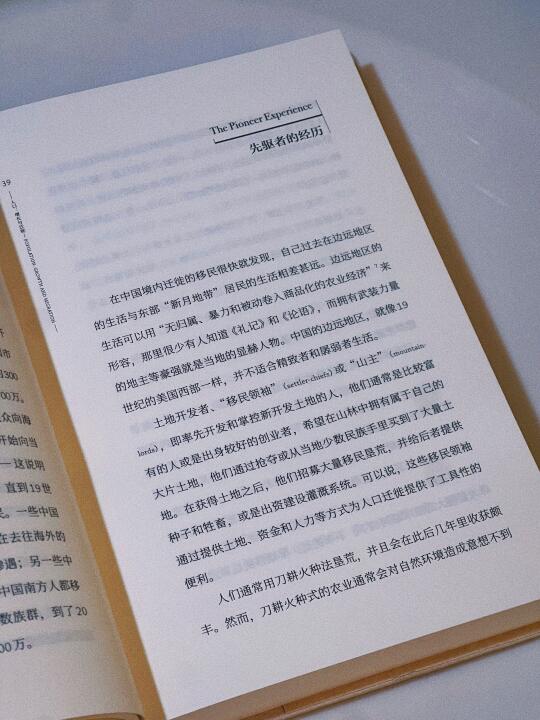

易劳逸用数据说话:1400—1850年人口暴增6倍,人地矛盾逼出“围湖造田”“梯田上山”的疯狂,甚至催生了“农民工”现象

今天看似“土气”的农耕思维,实则是中国人在资源极限下的生存智慧“小农经济的韧性,是刻在基因里的危机感”

.

西方父母擅长培养“独立的个体”,而中国父母培养“传承香火的工具”。明清家族通过“光宗耀祖”的道德绑架,压制个体自由,却也维系了社会超稳定结构

所以,土地是中国人最后的退路,也是他们一生无法痊愈的乡愁溃疡

·

司徒可乐

安土重迁的思想根源

梓紟

喜欢这个扉页

家居风格

自古以来许多冲突变革都是因为土地