中国“工程师红利”的崛起:新增长模式的确立

近年来,中国的“工程师红利”终于开始显现其深远影响。国务院数据显示,从 2000 年至 2020 年间,中国工程师数量从 520 万激增至 1770 万。这一庞大的人才储备不仅拓宽了国家的生产可能性边界,也为技术创新和产业升级奠定了坚实基础。

人才规模优势驱动技术突破

中国人工智能领域的崛起并非偶然。人才规模至关重要,更大的工程师储备意味着更高的颠覆性创新潜力。根据保尔森研究所智库 MacroPolo 的数据,2022 年,在全球排名前 20% 的 AI 研究人员中,有 47% 曾在中国完成本科教育,这一比例远超美国的 18%。此外,在世界知识产权组织编制的创新指标排名中,中国已攀升至全球第三,仅次于新加坡和美国。

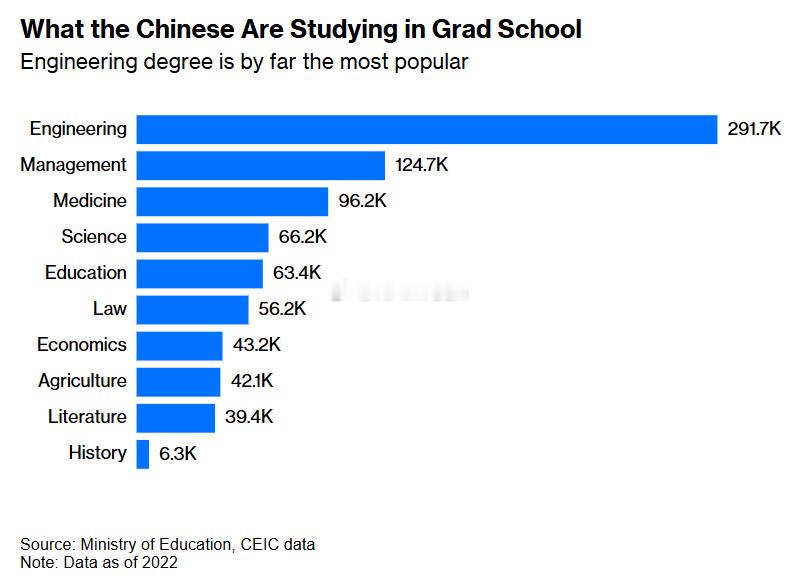

在中国,工程学位长期以来都是研究生教育中最受欢迎的选择,这种趋势预示着未来可能出现更多技术突破。

从“精英学府”到“广泛创新”

值得注意的是,中国的创新不仅限于顶尖大学毕业生。总部位于杭州的 DeepSeek 并非出自清华或北大,而是由浙江大学毕业生梁文峰创立。类似地,Manus AI 的 CEO 肖红曾就读于华中科技大学,该公司近期推出的 AI 产品已在股票分析和简历筛选等领域展现强大能力。这些案例表明,中国的创新浪潮正从更广泛的高校群体中涌现。

此外,宇树机器人(Unitree Robotics) 的创始人王兴兴,因英语成绩未达标,未能进入名校,但如今却率领公司走在全球人形机器人研发的前沿。这些例子表明,中国的工程师红利不仅仅集中在前 1% 的精英人才,而是涵盖了更广泛的创新力量。

年轻且高性价比的工程师队伍

相比于西方国家,中国工程师的人才成本更具竞争力。数据显示,30 岁以下的工程师占中国工程师总数的 44%,而美国这一比例仅为 20%。此外,中国研究人员的薪资仅为美国同行的八分之一左右。这一成本优势使得中国企业在前沿技术研发方面能够以更低的投入取得更高的产出。

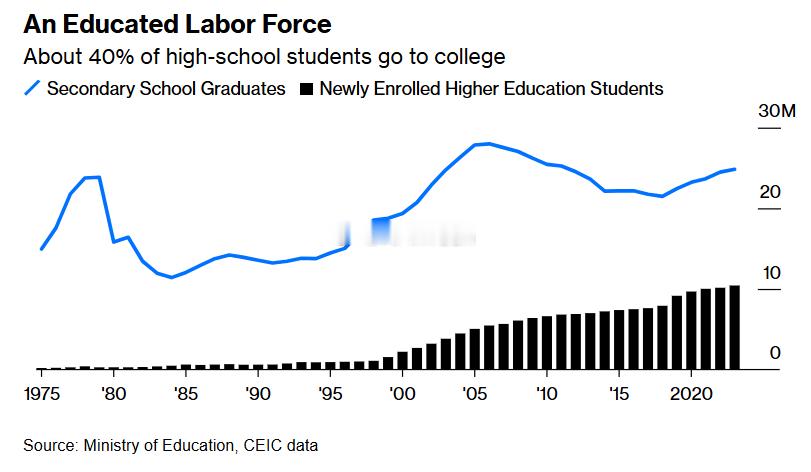

同时,高等教育的普及率大幅提升。2000 年,仅 10% 的高中毕业生进入大学,而目前这一比例已上升至 40%。工程学仍然是研究生阶段最受欢迎的专业之一,这为中国在全球科技竞争中的长期发展提供了重要支撑。

工程师驱动的新增长模式

尽管中国正面临人口老龄化和劳动力成本上升的挑战,但“工程师红利”带来的结构性优势正在塑造一条新的增长路径。虽然中国在传统制造业领域已失去低成本优势,但在生物技术、人形机器人和 AI 应用等高端产业,其工程师队伍仍具备显著的竞争力。

目前,北京政府几乎已经放弃捍卫传统的出口制造业,而是将重点转向培养和利用工程人才,以寻找新的经济增长点。这一趋势对全球科技行业,尤其是美国科技产业,构成了新的结构性挑战:中国是否会像当年在服装和家居用品领域一样,在科技行业通过技术升级形成颠覆性竞争?

在这一新兴格局下,全球科技竞争正进入一个新的阶段,中国工程师所带来的创新潜力,或将深刻影响未来的科技版图。