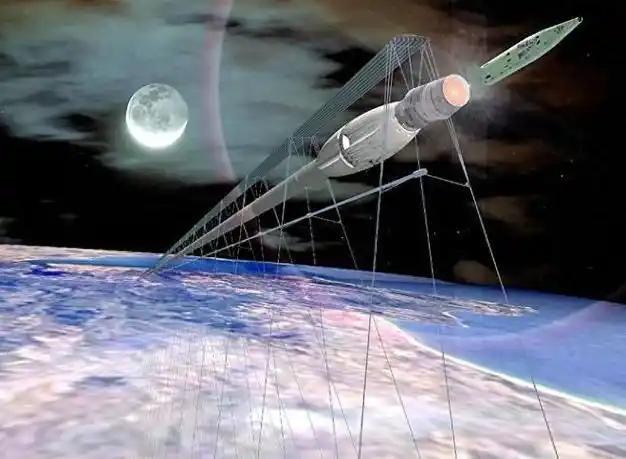

俄媒关注:中国正在开发一种电磁系统,用于太空发射!该系统可以使中国比美国公司SpaceX更具优势 。3月26日根据《南华早报》的报道,中国私人航空航天公司银河能源公司计划在2028年之前建成世界上第一个电磁平台。 这项技术到底有多厉害? 简单来说,它能把卫星或航天器像子弹一样“弹”上太空,全程不需要火箭助推。这种电磁发射系统的核心原理,和福建舰上的电磁弹射器如出一辙——通过强大的电流产生磁场,推动物体在轨道上加速到第一宇宙速度。 不同的是,太空版电磁发射系统的轨道更长、能量需求更高,理论上可以将载荷成本降低至传统火箭的十分之一。 这可不是纸上谈兵。中国在电磁技术领域早有深厚积累:马伟明院士团队研发的中压直流综合电力系统,让福建舰的电磁弹射效率超过美国“福特级”航母;航天科工集团的电磁炮技术,已实现每分钟数千发的射速和千米级穿透能力。如今,这些技术被“移植”到太空领域,形成了从军事到民用的技术闭环。 SpaceX的星舰计划曾被视为“颠覆者”——可重复使用的火箭、低成本的发射模式,让马斯克赚足了眼球。 但中国的电磁发射系统一旦落地,可能会让星舰的优势荡然无存。 首先是成本。传统火箭发射成本约每公斤2.6万元,而电磁发射系统通过电力驱动,省去了昂贵的燃料和助推器,理论成本可降至每公斤2000元以下。这就好比用弹弓打石子和用大炮轰,前者更高效、更环保。 其次是效率。电磁发射系统可以像“太空电梯”一样,每天进行多次发射,而星舰目前的回收周期需要数周。 想象一下,未来中国可能在24小时内完成数十颗卫星的部署,而SpaceX还在为火箭回收故障焦头烂额。 更关键的是战略意义。中国正在推进的“太空丝绸之路”计划,需要快速、低成本的发射能力支撑。电磁发射系统不仅能服务于“一带一路”国家的卫星需求,还能为月球科研站、火星基地等深空探测项目铺路。 相比之下,SpaceX的星链虽然覆盖全球,但本质上仍是商业项目,缺乏国家战略的深度整合。 面对中国的技术突破,美国的反应耐人寻味。一方面,NASA加速推进“阿尔忒弥斯”登月计划,试图用政府资金对抗中国的商业航天;另一方面,五角大楼开始渲染“电磁威胁”,声称中国可能将该技术军事化。 这种焦虑并非空穴来风。中国的电磁发射系统如果与“星链”级别的低轨卫星结合,将形成“太空天眼”——既能实时监控全球军事动态,又能为导弹防御系统提供数据支持。 更可怕的是,这种系统可以搭载高超音速武器,实现“轨道轰炸”的战略威慑。 不过,美国的技术封锁可能适得其反。中国在电磁领域的突破,很大程度上得益于“军民融合”策略:银河能源公司背后有国家电网、航天科工等巨头支持,而SpaceX虽然灵活,但过度依赖政府订单。这种“国家队+民营”的模式,正在打破西方对太空技术的垄断。 从南海填岛到电磁发射,中国的战略逻辑始终清晰:以“守”为攻,构建自主可控的安全屏障。俄乌冲突中,中国没有趁机收复台湾,反而在南海与菲律宾周旋,正是因为看透了美国的“离岸平衡”本质——当美国主力未被牵制时,贸然行动只会陷入被动。 如今,电磁发射系统的研发,正是这种战略思维的延续。它不仅能降低太空准入门槛,还能在低轨卫星、深空探测、太空资源开发等领域建立标准。 正如当年的高铁和5G,中国正在将电磁发射技术打造成“新基建”,为未来的太空经济铺路。 更深远的影响在于,这项技术可能重塑全球权力格局。当中国掌握“一小时全球打击”能力,当“太空丝绸之路”取代传统海运,那些依赖美元霸权和军事基地的国家,将不得不重新审视与中国的关系。这不是简单的技术竞赛,而是文明级别的博弈。 电磁发射系统的背后,是中国在能源、材料、控制等领域的全面突破。从福建舰的电磁弹射到银河能源的太空平台,中国用十年时间走完了美国三十年的路。 这种弯道超车的底气,既来自制度优势,也来自对技术本质的深刻洞察。 然而,挑战依然存在:电磁发射的轨道精度、能量供给、太空碎片处理等问题尚未完全解决。 更关键的是,美国绝不会坐视中国主导太空规则。未来的太空竞赛,将是技术、资本、战略的全方位较量。 那么问题来了:当中国的电磁炮在太空轰鸣,当SpaceX的星舰仍在回收失败中挣扎,这场新太空竞赛的终局,会是中国主导的“太空命运共同体”,还是美国的“太空霸权2.0”?欢迎在评论区留下你的看法。