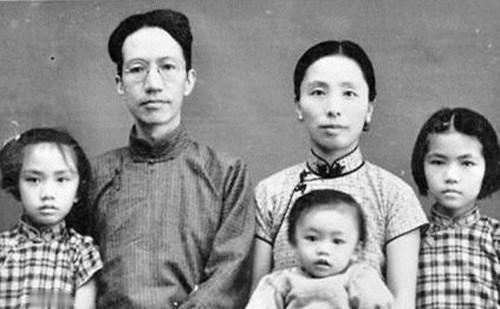

1969年,80岁的陈寅恪去世,妻子唐筼并无太多悲伤。72岁的她平静地给丈夫料理后事,然后安排自己的。 1969年10月7日,秋风送爽,广州的天空格外清朗。在中山大学的一间简陋宿舍里,80岁的陈寅恪安详地离开了人世。他的妻子唐筼坐在床边,神情平静地抚摸着丈夫已经冰冷的手。 唐筼仿佛早已预见这一刻的到来。她起身为丈夫整理衣冠,梳理他花白的头发,用湿毛巾轻轻擦拭他的面庞。动作中透露着几十年相守的熟悉与温柔。她安排好丈夫的后事,从容不迫地处理各项事宜:选定安葬地点,准备治丧物品,接待前来吊唁的亲友和学生。这一切都在她的掌控之中,仿佛多年前就已排练过无数次。 当有人询问她为何能如此平静时,唐筼只是微微一笑,说道:"我们已经分担了一生的苦难,如今他先走一步,我很快就会跟上。"这简单的话语中包含了夫妻两人对生死的共同理解——人生终有一别,而他们的灵魂早已融为一体。 回溯到1928年,36岁的陈寅恪还是清华大学的四大导师之一。他浸泡在学术的海洋中,对个人婚姻毫无兴趣。父母却因此忧心忡忡,最终下达了最后通牒:再不结婚,就由父亲包办。无奈之下,陈寅恪答应参加由赵元任、杨步伟夫妇安排的相亲。 春日的北京中山公园,绿意盎然。唐筼端坐在长廊一角,微风拂过她素色的旗袍。远处,一位身材清瘦、步履微跛的男子向她走来。交谈中,他们从书籍谈到人生理想,从学术研究谈到家国情怀,竟是无话不谈。当陈寅恪坦诚地解释自己走路跛行的原因时,唐筼的眼中流露出真诚的关切,没有丝毫的嫌弃。不久后,两人便缔结了婚约,开始了他们命中注定的共同人生。 婚后初期,两人生活和睦。唐筼精通琴棋书画,成为陈寅恪学术生涯中的得力伴侣。然而命运很快就给这对新婚夫妇带来了考验——唐筼在生育大女儿时诱发了严重的心脏病,几乎丧命。虽然保住了性命,但从此身体孱弱,必须长期服药。 战争的阴云很快笼罩了中国。随着日军的步步紧逼,陈寅恪一家不得不离开北京,开始了漫长的南迁之路。在这艰难的逃难过程中,唐筼不仅要照顾自己虚弱的身体和年幼的孩子,还要保护丈夫珍贵的研究资料。 长期的颠沛流离和营养不良,使陈寅恪的视力开始衰退。为了给丈夫补充营养,唐筼忍痛变卖了自己最心爱的旗袍,换来一只怀胎的黑山羊。每天,她不辞辛劳地挤奶,尽管这对她脆弱的身体是极大的考验。然而,她的努力未能阻止厄运的降临——陈寅恪最终完全失明,永远地陷入了黑暗。 陈寅恪的世界陷入永久的黑暗后,夫妻二人的生活不得不彻底重建。唐筼果断地履行了自己"我将成为你的眼睛"的诺言。她放弃了所有个人爱好和社交活动,全身心投入到丈夫的学术工作中。每天清晨,唐筼会为陈寅恪朗读当日报纸和最新学术期刊;下午,她会按照丈夫的指示查阅各种资料,记录下他口述的研究笔记和见解;夜晚,她还要誊抄整理白天的工作成果。 随着时间推移,唐筼与陈寅恪之间建立起了一套默契的工作模式。陈寅恪口述,唐筼记录,再由唐筼读给陈寅恪听,确认无误后再修改定稿。这样的配合看似简单,实则需要极大的耐心和专注力。因为陈寅恪治学严谨,常常为一个字词反复推敲,有时甚至通宵达旦地思考一个学术观点。而唐筼始终耐心陪伴,从不抱怨。 在这种艰难条件下,陈寅恪不仅没有放弃学术研究,反而创作出了一系列重要著作,包括《柳如是别传》、《元白诗笺证稿》等学术精品。这些成果的背后,凝聚着唐筼无数个日夜的默默付出。她不仅是陈寅恪的眼睛,更是他延续学术生命的双手。 在繁忙的照顾工作之余,唐筼还自学了中医知识,为的是能更好地调理丈夫的身体状况。她向老中医请教,研读医书,掌握了基本的药理知识。根据季节变化,她会为陈寅恪调配不同的药膳:春天以清热解毒为主,夏天注重清暑益气,秋冬则着重滋阴润燥。 1969年,陈寅恪的身体状况急剧恶化。唐筼寸步不离地守在床前,日夜照料。10月7日,80岁的陈寅恪终于走到了生命的尽头。面对丈夫的离去,唐筼表现出异乎寻常的平静。她仔细地为丈夫整理遗容,安排后事,接待吊唁的亲友,一切都井然有序。 在丈夫去世后,唐筼停止了服用维持自己生命的药物。当亲友询问原因时,她只是淡然地表示那些药已经不需要了。原来,夫妻二人早已有过约定:若是先走一步,另一个也不会独活太久。 接下来的45天里,唐筼专注于整理丈夫的遗稿和个人物品。她将陈寅恪的学术资料分类整理,标注重点,为后人研究提供便利。同时,她安排好了自己的后事:交代子女如何处理遗物,如何管理陈寅恪留下的学术遗产,甚至连自己的葬礼细节都做了明确指示。 1969年11月21日,完成了所有使命的唐筼,平静地闭上了眼睛。她履行了与丈夫的约定,用生命诠释了"执子之手,与子偕老"的真谛。八十岁的陈寅恪去世时,妻子唐筼并无太多悲伤。七十二岁的她平静地给丈夫料理后事,然后安排自己的。