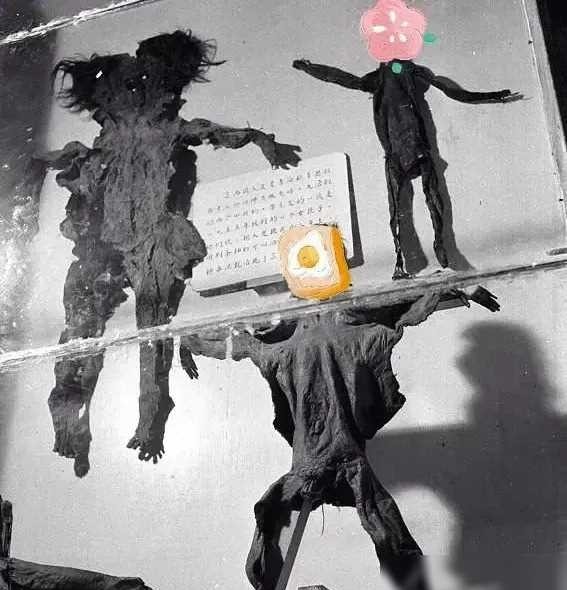

1959年,拉萨。上个世纪,随着西藏废除农奴制,解放军在奴隶主卧室搜出一件用人皮制成的褥子。这褥子十分整齐,表面上看似一家三口的模样。

1959年3月,人民解放军攻入拉萨,西藏历时千年的封建农奴制度即将终结。虽然大多数农奴主已经逃离,但他们的府邸中仍残留着旧制度的阴霾。 解放军接管了这些空置的庄园和宅院。在一处偏僻的贵族府邸里,战士们发现一间奇特的密室。密室虽不算大,但装饰得极为考究,四壁嵌满雕花木板,地面铺着厚实的羊毛地毯。若不是因为屋内陈设诡异,这本该是一个让人感到舒适惬意的地方。 房间正中摆放着一张看似普通的褥子。初看之下,它与普通的卧具并无二致。但当战士们凑近细瞧,才惊觉那褥子竟是用人皮制成的!人皮已经鞣制干燥,绷在褥架上,远看酷似一块完整的兽皮毛毡。 然而这人皮褥子展现的并非完整的人形,而是一家三口的模样——一男一女两个成年人,以及一名男童。三个人的轮廓清晰可辨,如同雕塑一般栩栩如生地"躺"在褥架之上。 有经验的士兵辨认出,这应该是极为罕见的藏传佛教的一种密宗法器。据说用人皮制成的法器可以帮助修行者积累功德,甚至控制亡者的魂魄。类似的邪门工艺,只有权势滔天的显贵才有资格制作。 西藏的农奴制是该地区历史上最为深刻且充满压迫的社会制度之一,形成并持续了几百年之久,直到20世纪中期才得到了根本的变革。这一制度的本质是通过对土地、劳动力以及生产资料的控制,将大多数藏民束缚在贫困与奴役的状态下,使他们的人身自由和基本生存条件受到了极大的压迫。在这一制度中,农奴的命运与封建农奴主阶级紧密相连,社会结构固守在一个极为严苛的等级体系中,严重制约了社会发展和生产力的进步。 西藏农奴制的基础,是以封建土地所有制为核心的封闭社会结构。在这一制度下,土地的所有权基本集中在少数贵族、寺院以及地方封建政府手中。根据历史记录,地方政府、贵族和寺院三大封建领主分别控制了西藏总土地的31%、30%和39%。这一分配比例展示了西藏社会的“政教合一”特征,地方政府既控制行政权力,又与宗教势力结合,进一步加剧了封建统治的封闭性和不可动摇性。寺院作为一种特殊的经济与社会存在,不仅拥有大量土地,还能通过宗教信仰对人民进行精神上的控制,使得其经济利益得到了更为巩固的保障。 农奴阶级占据了西藏人口的90%,其中大部分人是直接依附于土地的,处于社会的最底层。这些农奴的生活极其困苦,生产工具简陋,农业手段落后。大多数地方依然使用传统的木犁和木锄,这些工具使得农业生产效率低下,产出仅为种子的四到五倍。畜牧业中,牛羊的成活率也仅为50%和30%。在这样低效的农业和畜牧业条件下,农奴的生存压力倍增,大部分人仅能勉强维持生计,根本无法摆脱贫困。 在农奴制社会中,社会地位的层级分化极其严重。差巴和堆穷是农奴阶级的两个主要阶层。差巴主要是负责向地方政府和农奴主提供劳务的农奴,他们的地位较高,主要依赖于为政府和农奴主提供“支差”劳动来换取生存资源。相比之下,堆穷是地位最低的农奴,他们往往只获得少量的耕地,在土地不足的情况下,还要为农奴主或政府做无偿劳动。堆穷的经济处境极其艰难,一旦破产,他们就会失去所有生存资源,甚至沦为奴隶。奴隶的地位比堆穷还要低,他们完全依附于农奴主或贵族,既没有土地也没有任何生产资料,过着比牲畜还不如的生活。 在这类严格的阶级结构中,农奴不仅要承受繁重的劳役,还要忍受来自封建主和寺院的压榨。农奴主们凭借对土地的控制,操控着农奴的命运。土地不仅是农奴生存的基础,也是他们与农奴主间关系的纽带。地方政府通过权力控制土地的分配、开垦和纠纷裁决,确保自己及其附属的贵族和寺院领主的利益。农奴的差役、赋税和劳役,不仅是生活的沉重负担,也加剧了贫富分化,使得他们几乎没有任何上升的空间。 农奴制下的西藏经济十分单一,商业几乎不存在,手工业也处于极其原始的阶段。大多数农牧民的生产生活活动仅限于自给自足,他们不参与市场经济,也没有足够的生产力来进行商品交换。即便存在一些手工业活动,如捻毛线、织氆氇和畜产品加工等,但技术水平也非常落后,工具简陋,难以形成规模化生产。这种封闭的经济模式使得社会的发展停滞不前,长期处于自我封闭和贫困的循环之中。 与农奴阶级形成鲜明对比的是少数掌控土地的封建领主阶级。他们不仅拥有广袤的土地,还掌控着几乎所有的牲畜和生产资料。这些领主通过控制土地、劳力和生产资料,确保自己过上奢侈的生活,而农奴则为他们提供各种劳务。封建社会的极端不平等,使得西藏社会的阶级结构难以改变,农奴阶级始终处于剥削和压迫之下,社会动荡不安。