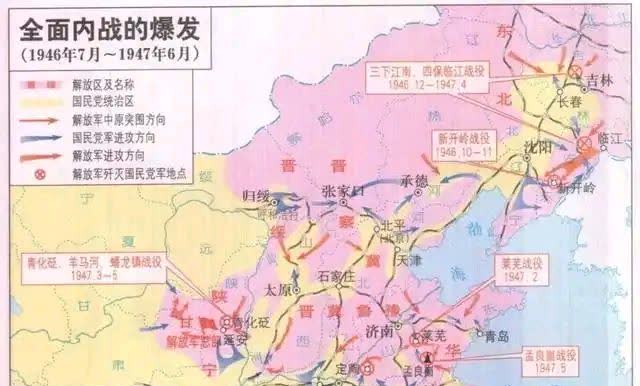

1984年,我军通知越军来收尸,要求一次不准超过50人,谁知,越军不仅来了六七十人,还带了枪,我军不惯着,直接开炮! 中越关系自1979年中越边境战争后持续紧张。老山地区位于云南省与越南北部交界处,是中越边境线上的重要战略点。这里山势险峻,丛林密布,成为双方军队对峙的主要区域之一。 到了1984年初,中越边境冲突明显升级。中越边界问题长期悬而未决,加上国际地缘政治因素的影响,使得边境冲突不断加剧。老山地区不仅是战略要地,也是当地傣族、佤族等少数民族世代居住的家园。 1984年初夏,越军开始对老山地区进行精心部署。情报显示,越军花费近2个月时间调集兵力,补充弹药,构筑工事,为大规模反扑做准备。他们调来了精锐部队,包括后来伤亡惨重的356师876团。 面对越军的动向,我军并非毫无准备。解放军加强了前沿阵地的防御工事,调整了炮兵火力配置,并强化了情报侦察能力。老山地区的复杂地形对双方都是巨大挑战,陡峭的山势和茂密的丛林既为防守方提供了天然屏障。 1984年7月12日凌晨4点,夜色尚未褪去,越军发起了加强师级规模的全线进攻。黎明前的老山地区顿时硝烟弥漫,炮火连天。越军试图利用夜色和地形优势,一举突破我军防线。 然而,早有准备的解放军迅速组织反击。我军炮兵火力精准有效,重型火炮不断轰击越军进攻路线和集结区域。随着战斗进程,我军火力逐渐加强,炮弹口径越来越大,弹着点也越来越密集。这种火力优势有效压制了越军的进攻势头。 随着夕阳西下,战场上的枪炮声逐渐稀疏。这场持续一整天的激战以我军的完全胜利告终。我军以消耗1261吨炮弹、伤亡300余人的代价,取得了歼敌近4000人的辉煌战果,粉碎了越军精心策划的全线进攻。 这次胜利成为十年对越自卫反击战中规模最大、战果最为显著的一次战役,也是越军在单日作战中损失最为惨重的一次。 战斗结束后,老山地区的战场上横尸遍野,给边境地区带来了严峻的卫生隐患。本着人道主义精神,1984年7月14日,我军向越方发出一份通告,允许越军前来收回阵亡士兵的遗体。 为防止越军借收尸之机发动偷袭,我军在通告中设置了明确条件:收尸队必须打"红十字"旗,人数不得超过50人,不得携带武器,且必须在白天进行收尸活动。 老山地区地处热带亚热带交界处,七月的天气炎热潮湿,战场上的遗体在高温环境下很快会腐烂变质。及时处理这些遗体不仅是出于对逝者的尊重,更是为了防止可能出现的疫情和环境污染。 令人意外的是,越军的收尸队虽然应邀而来,却完全无视了我方提出的条件。他们不仅没有悬挂红十字旗,反而带着机枪等武器装备;人数也不是限定的50人,而是多达六七十人,接近半个连的规模;更令人费解的是,他们选择在夜间行动,而非我方要求的白天。 这种明显违反协议的行为,不禁让人怀疑越军的真实意图。从军事角度分析,越军此举可能是为了探测我军阵地,或是为后续行动收集情报。也不排除他们打算借机夺回一些遗落的重要武器装备。更深层次看,这或许是越军一种心理战策略,试图在惨败后挽回一些军事上的主动权。 越军高层可能在决策过程中出现了分歧。一方面,前线将士有收回战友遗体的迫切需求;另一方面,军方可能想利用这个机会获取战场情报。最终,他们选择了一种折中但极为冒险的做法,既派人去收尸,又赋予了这支队伍某种军事目的。 面对越军的明显挑衅,我军前线指挥员当机立断,绝不姑息这种违反协议的行为。当发现越军收尸队携带武器且人数超标时,我军立即采取行动——机枪扫射、炮兵轰炸,毫不犹豫地予以严厉回击。 1984年,我军通知越军来收尸,要求一次不准超过50人,谁知,越军不仅来了六七十人,还带了枪,我军不惯着,直接开炮!这一果断回应让越军的"收尸队"伤亡大半,不得不狼狈撤退。 事后,我军再次发出通告,重申之前的条件,要求越军务必遵守协议条款。这一坚定立场表明,我军在战后事务处理上同样严肃认真,不会容忍任何形式的军事冒险和规则破坏。 然而,不管我军如何严正警告,越军再也不敢前来收尸了。他们可能意识到我军的严密防备和坚决态度,不愿再冒险尝试。 老山地区的高温和潮湿加速了遗体的腐烂,散发出的恶臭弥漫在整个山谷中。面对这一严峻情况,我军只能出动防化部队进行专业处理。他们将能找到的越军遗体集中起来,然后用火焰喷射器进行焚烧处理,这是当时条件下最为妥善的解决方案。 这场战斗对越军尤其是356师876团造成的打击是毁灭性的。该团在战斗中阵亡超过600人,另有600多人负伤,几乎整个团都报销了。

用户97xxx00

支持中国军队打击一切外来侵略者

用户10xxx81

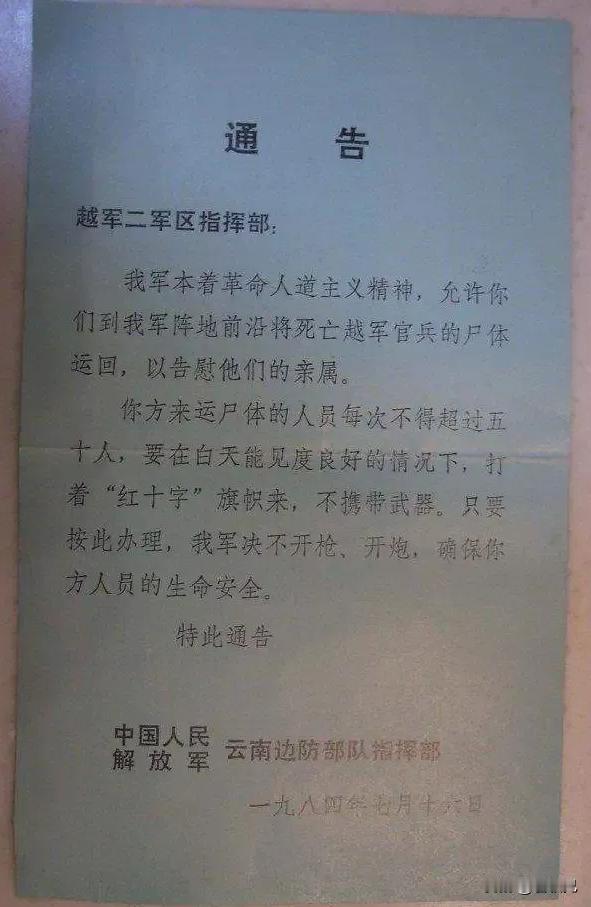

[思考]