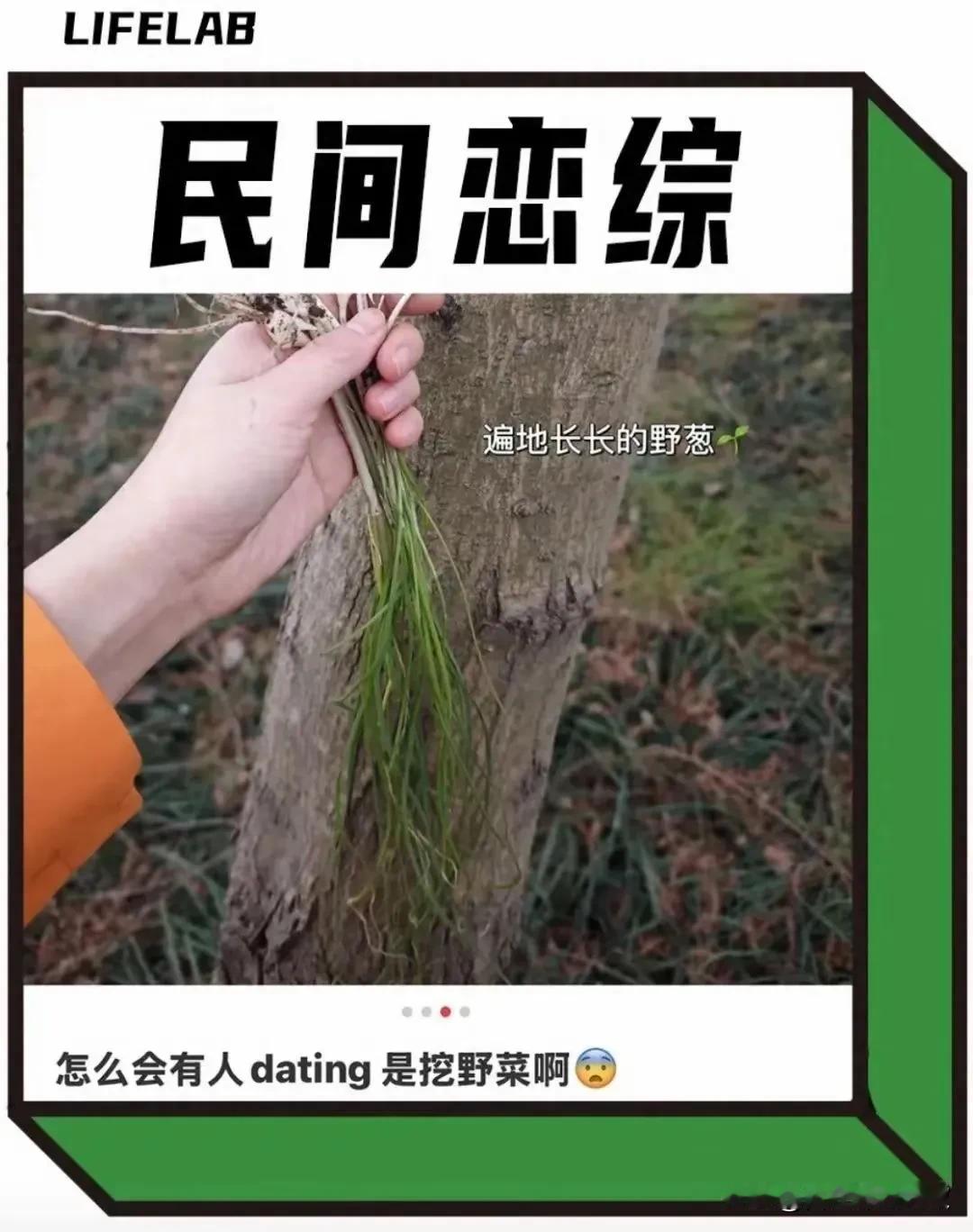

挖野菜相亲为什么流行 一、消费降级与性价比驱动 1. 低成本经济吸引力 传统约会方式如高档餐厅、电影院、酒吧等动辄花费千元,而挖野菜仅需几元交通费和基础工具(塑料袋、剪刀),甚至能“0元购”高价野菜(蕨菜市场价约28元/斤,蒲公英45元/斤)。这种低成本“平替”活动契合年轻人消费降级的趋势,成为经济压力下务实选择。 2. 消费主义的祛魅 年轻人对“精致穷”消费模式逐渐厌倦,转而追求返璞归真的体验。挖野菜无需复杂装备或表演性消费,回归自然劳作本身,满足了“对人造活动祛魅”心理需求。 二、社交媒体的催化与流量经济 1. 话题传播与社群构建 社交媒体平台(如小红书、抖音)通过话题标签(如上海挖野菜地方)和攻略分享,将挖野菜从个人兴趣转化为群体潮流。大量用户晒图、分享经验,甚至形成付费社群(如野菜向导服务、挖野菜团),加速活动破圈传播。 2. “打野”符号的流量密码 挖野菜被赋予“新潮生活方式”“人类高质量相亲”等标签,成为年轻人标榜自我的社交货币。如今年轻人通过朋友圈展示挖野菜照片,传递“松弛感”和“接地气”人设。 三、自然场景下的真实互动 1. 打破传统约会表演性 传统约会常因程式化流程(餐厅礼仪、消费水平)导致拘谨,而挖野菜户外场景让参与者更易放松。弯腰劳作、共同探索野菜等互动,能自然流露真实性格与生活习惯,例如观察对方是否耐心辨别野菜、是否愿意分享收获。 2. 情感考核与关系进阶 挖野菜被赋予“情感试金石”的功能: 测试责任感:邀请对方挖需细心分辨草头(易与三叶草混淆); 推进关系:挖野菜后共同烹饪或散步,为后续发展提供契机。 四、文化符号的转变与身份认同 1. 从“恋爱脑”到“月老红线”的语义重构 过去“挖野菜”常被调侃为“王宝钏式恋爱脑”,如今被重新定义为浪漫的求爱方式。掌握野菜地点成为相亲圈的“鄙视链顶端”,体现资源掌控力与生活智慧。 2. 都市青年的自然回归 城市生活的高压与疏离感促使年轻人通过挖野菜寻求自然疗愈。这一活动不仅满足户外探索的乐趣,还承载了对传统农耕文化、家庭记忆(长辈的野菜养生智慧)情感连接。 五、商业模式的创新与局限 1. 新兴商机与体验经济 商家推出付费挖野菜团(20-158元/人)、野菜图鉴销售(5-10元/份)及“挖野菜+相亲局”等组合项目,将自然活动转化为商业变现渠道。例如,成都的“打野”徒步项目因附加社交属性而供不应求。 2. 季节性限制与可持续性挑战 挖野菜依赖春季野菜生长周期和天气条件,且用户复购率低(多数人体验后不再付费)。商家需通过结合露营、研学等活动延长产业链,但短期内仍属“热度驱动型”生意。 挖野菜相亲的流行,本质上是年轻人对高成本社交的反叛、对真实关系的渴求,以及社交媒体时代流量经济的产物。它既是对消费降级的回应,也是都市人重建自然联结的尝试。未来,这一趋势可能进一步分化:一部分回归纯自然体验,另一部分被商业化整合为更系统的户外社交模式。而对于参与者而言,挖野菜核心价值或许正如网友所言——“收获的不只是野菜,更是心与心的碰撞”。相亲轻松谈