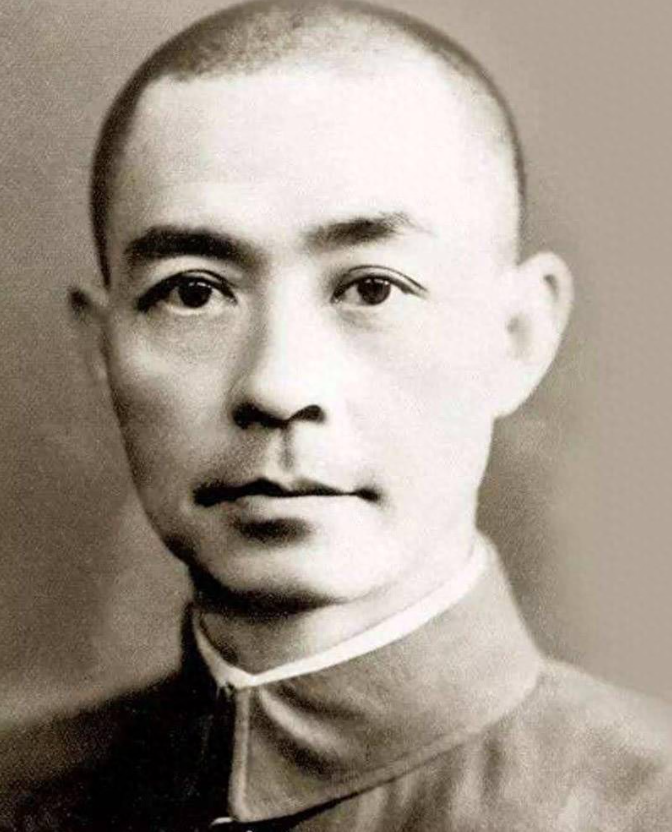

1955年开国授衔,中央要求每一位将军自己先申请军衔,这位将军左思右想,他填了个“中将”,不过,正式授衔时,组织却让他升了一级,是“上将”,他颇感意外。 陈奇涵,出生于1907年,字文篆,陕西省人,出身农民家庭。他的成长历程与中国革命的风云变幻紧密相连,从年轻时投身抗日战争到后来的解放战争,再到新中国成立后的军事与政治生涯,他一生充满了斗争与奉献。 1937年,抗日战争爆发,陈奇涵迅速投身到保卫祖国的战斗中。当年8月,他被任命为中央军委总参谋部教育局局长,开始参与军事教育工作。此时,国家面临外敌侵略的严峻局面,陈奇涵的任务不仅限于培训军事人才,还肩负着提升整个军队作战能力的重任。然而,战争形势的变化很快让他从幕后走向前台。同年冬,他被调任绥德警备区司令员,进入了更为复杂且危险的战场。绥德位于陕甘宁边区的心脏地带,这一地区不仅是抗日根据地的重要支撑点,也是黄河防线的要冲。陈奇涵面临的任务极为艰巨,除了要防守边区、巩固黄河防线外,还需清剿土匪、稳定社会秩序。与此同时,他必须与当地的国民党顽固派进行斗争,其中以何绍南为代表的地方势力尤为顽固。 在这一时期,陈奇涵表现出了出色的军事才能和坚定的政治立场。为了确保黄河防线的安全,他结合实际情况,积极贯彻党的统一战线政策,采用了“半渡而击”的战术,对日军的多次进攻进行了有效反击。他不仅注重兵力的部署和防守的强化,还通过灵活的游击战术打击敌人,为主力部队的作战赢得了宝贵时间。陈奇涵在绥德地区的出色表现,也让他在抗日战争中逐步崭露头角。 1939年冬,陈奇涵被调任中央军委参谋部部长,同时兼任延安卫戍司令和抗日军政大学第3分校校长。此时,抗战进入了相持阶段,陈奇涵在新的岗位上,承担了更为重要的职能。他不仅着眼于军事指挥,还注重特种兵、参谋人员及俄文人才的培养,充分发挥了教育和培养后备力量的重要作用。为了提高战斗力,陈奇涵与延安的各类军事院校进行密切配合,确保了抗日力量的充实和人员的战斗素质。尤其是在与日军作战的过程中,他始终保持清醒的头脑,注重将自己的军事理念与实际战斗结合,培养了大批能够应对复杂战场情况的军事人才。 1942年春,陈奇涵再度调任,成为中央军委情报部第三室副主任,这一职务让他更深入地参与到战争中的情报工作中。在延安整风期间,中央军委撤销了陈奇涵在1933年所受的处分,这不仅标志着他在党内的地位逐渐恢复,也为他之后的军事生涯奠定了更加坚实的基础。经过几年的辛勤努力,陈奇涵已经成长为中国共产党和人民军队中不可或缺的军事领导人。 抗日战争胜利后,陈奇涵继续承担重要的军事职务。1947年冬,他被任命为东满(吉林)军区副司令员,并很快升任辽宁军区司令员。在这一期间,他参与指挥了多场关键战役,尤其是在1947年冬季攻势中,陈奇涵的指挥发挥了极为重要的作用。1948年,他率领部队参与了围困长春的战役,为解放东北地区做出了突出贡献。1949年3月,陈奇涵随军南下,继续在江西省开展剿匪作战,并成功歼灭了大量敌军特务,为新中国的建立清除了障碍。 新中国成立后,陈奇涵的军事才能没有被忽视,1951年,他当选为中共中南局委员,并于1952年成为江西省政协主席。他不仅继续在政治上发挥作用,还在军事审判领域做出了重要贡献。1953年,陈奇涵被任命为中国人民解放军军事审判庭庭长和军事法院院长,负责审理重大军事案件,确保国家的法治建设和军队纪律的严格执行。 1955年,新中国进行开国授衔,要求每位将领根据自己的资历和贡献提交申请。陈奇涵将军对个人地位看得很淡,思量再三后,他在申请表上填写了"中将"二字。出乎意料的是,最终组织上却给他授予了更高一级的军衔——上将。面对这一殊荣,陈奇涵颇感意外。他在申请表上写道,中国革命在毛主席的领导下已经取得了伟大胜利,个人的地位高低和得失是微不足道的。陈奇涵还引用诗句表达心志,他对功名富贵并不奢求,只愿与人民一道为解放事业而奋斗。这些话语充分体现了陈奇涵将军淡泊名利、全心全意为革命的高尚情操。 1981年6月19日,这位战功赫赫的开国上将走完了自己光辉的一生,享年84岁。陈奇涵将军是我党我军的优秀指挥员,一生戎马,鞠躬尽瘁,建立了不朽功勋。他淡泊名利、清正廉洁的高尚品格永远值得后人学习和发扬。纵观陈奇涵的一生,他始终坚持革命理想,對个人地位和名利看得很淡,把毕生精力奉献给了党和人民的解放事业。这种襟怀坦荡、淡泊名利的高风亮节,无疑为后人树立了光辉典范,激励着一代又一代共产党人矢志不渝地为民族解放、人民幸福而奋斗。