清代朱砂寿桃砚:朱红玉润中的文心雅韵

在文房雅器的星河中,清代朱砂寿桃形砚台犹如一颗璀璨的朱砂痣,以浓烈的文化意象与精湛的造物之美,映照着一个时代的审美追求。

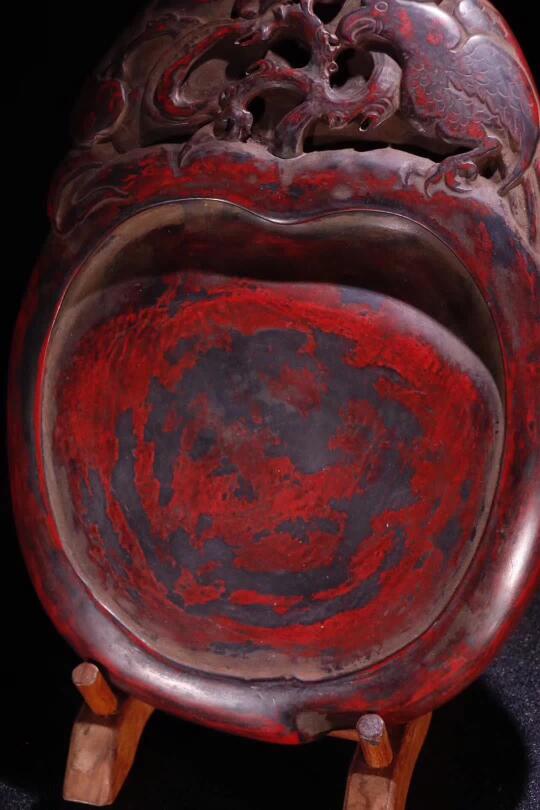

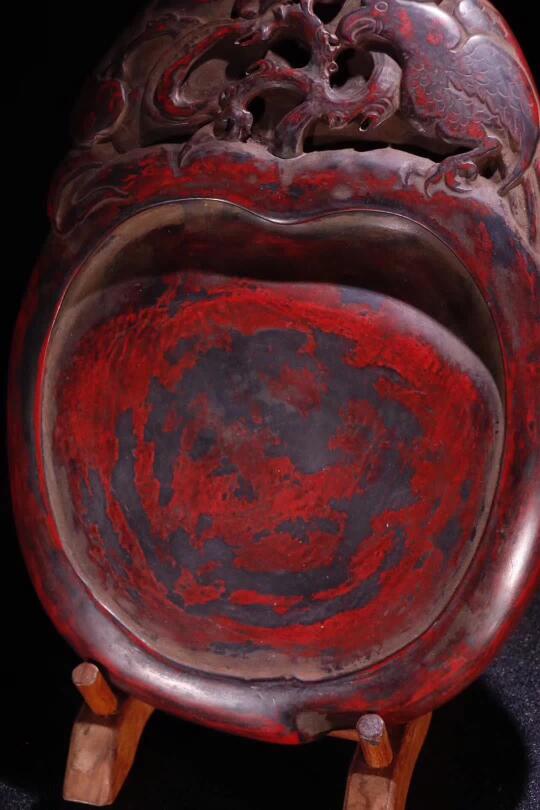

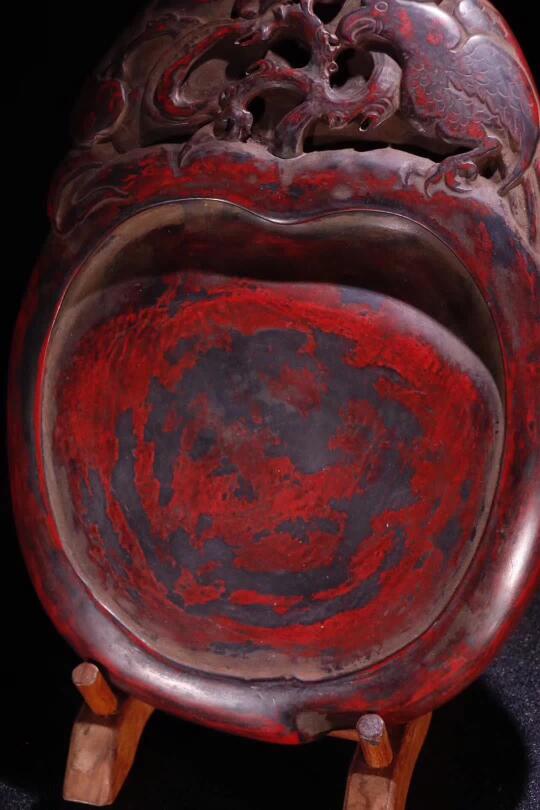

此砚以寿桃为形,长25.5厘米,宽18.5厘米,厚3.6厘米,其形制既暗合"寿"文化的美好期许,又彰显造物者的巧思。通体裹覆的朱砂层历经百年仍鲜妍如初,赤如晚霞,艳若凝血,这种稳定的矿物特性不仅赋予器物永恒的色泽,更使其成为文房中驱邪纳吉的祥瑞之器。砚膛精选硬质石材,打磨至镜鉴可鉴,既满足实用之需,又暗含"君子如玉"的品德寄托。

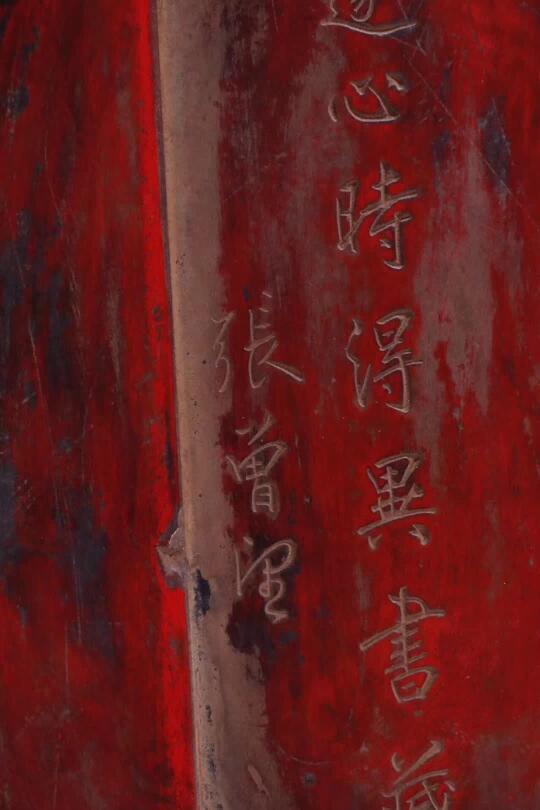

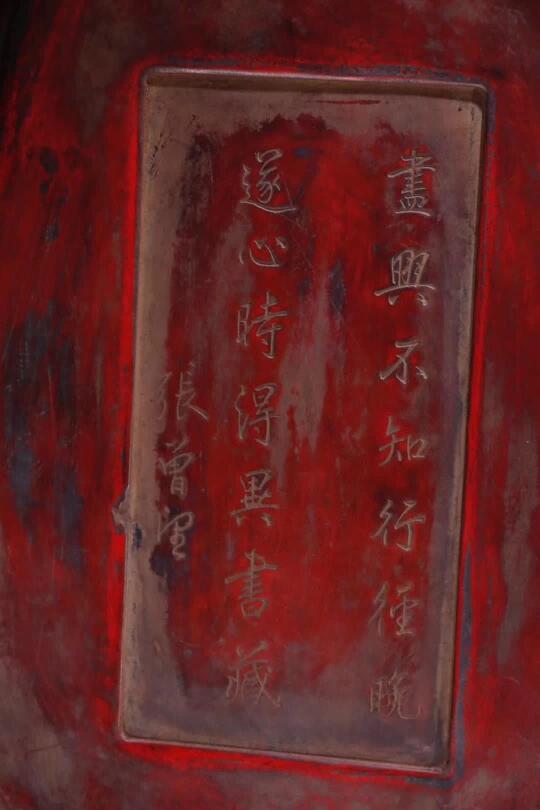

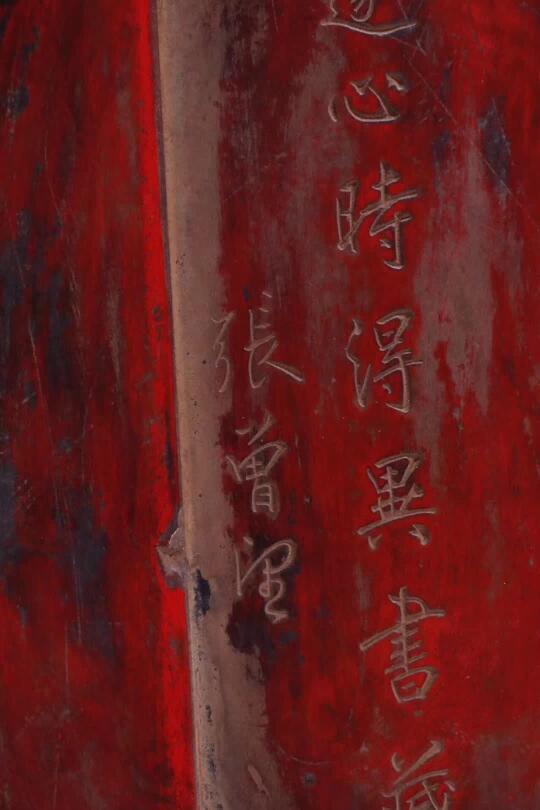

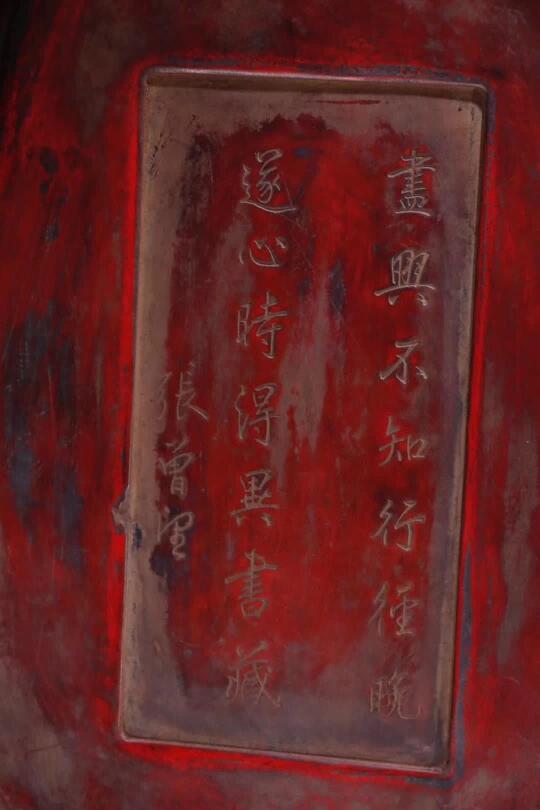

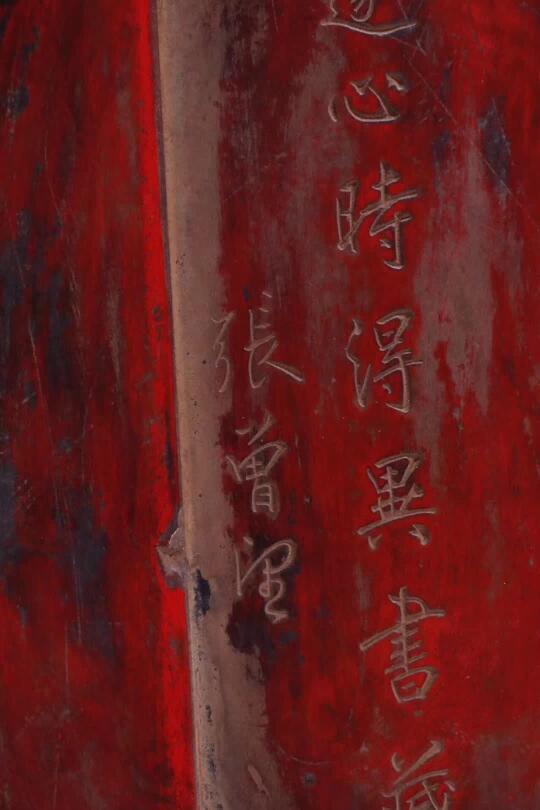

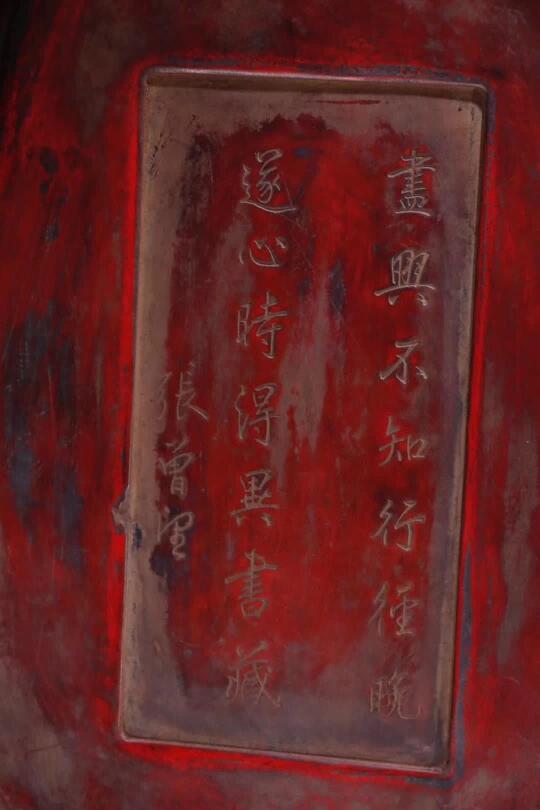

高浮雕工艺的运用堪称神来之笔。凤凰振翅之姿在方寸之间舒展,羽翼肌理纤毫毕现;寿桃饱满圆润,表皮纹理宛若天成。刀痕深浅错落,营造出强烈的空间纵深,这种"刀走凌云志"的技法,既考验匠人对力道的精准掌控,更需对传统文化符号的深刻理解。砚背镌刻的"盡興不知行徑晚,遂心時得異書藏"诗文,在传递隐逸情怀的同时,落款"張曾煕"的书法更与史料记载相互印证,为器物增添了可考的历史价值。

清代文房器的兴盛,根植于文化繁荣的沃土。当社会稳定、经济富足时,文人士大夫将精神追求投射于器物制作,使砚台超越实用功能,成为承载诗书画印的微型艺术殿堂。此砚正是这一风气的产物:寿桃造型呼应"多子多福"的民俗心理,高浮雕技法展现工艺突破,诗文题刻则完成器物向艺术品的升华。

其艺术价值体现在多维度的和谐统一。朱砂的炽热与石材的冷冽形成视觉张力,寿桃造型的世俗吉祥与高浮雕的庙堂气象奇妙融合,诗文题刻更赋予器物"文心载道"的哲学深度。这种雅俗共赏的美学特质,既可作为文人书斋的精神坐标,亦能胜任博物馆的陈设珍藏。

市场价值层面,同类器物在拍卖场上屡获青睐。2019年西泠印社春拍,一方清代名家款砚台以500万元成交,折射出市场对文化名品的价值认同。本砚综合器形稀缺性、工艺复杂度及保存状态,在收藏价值评估中可达7-8分。对于藏家而言,需特别注意朱砂层是否均匀自然,高浮雕的刀痕是否利落流畅,款识书法需与已知的张曾煕真迹进行比对,这些微观细节往往成为辨伪存真的关键。

这件朱砂寿桃砚,既是清代工艺美学的集大成者,更是解读传统文人精神世界的密码。当指尖抚过温润的砚膛,我们触摸到的不仅是朱砂与石材的肌理,更是一个时代文化基因的脉动。它静默地诉说着:真正的雅器,必是文心与匠心的双重结晶。