1976年7月,周启才和李鑫接到绝密任务:毛主席病重,中央决定提前做好丧事准备,指定由你们来负责起草讣告和悼词!

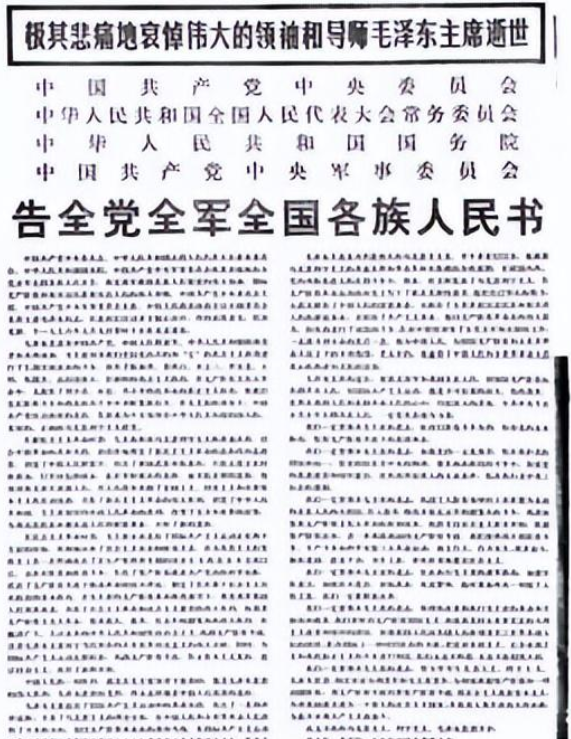

在青年时代,毛泽东同志便怀揣着“自信人生二百年,会当水击三千里”的雄心壮志,立志要拯救民族于水深火热之中,并以此为动力,投身于振兴中华、救国救民的伟大事业。他对国家和民族的未来充满了深远的思考和不懈的追求,这份责任感和使命感推动他不断探索中国的革命道路。 为了寻找适合中国国情的解放之路,毛泽东同志广泛吸取各种思想,深入“向大本大源处探讨”。在经过深入的研究、比较和鉴别之后,他毅然选择了马克思列宁主义作为自己的信仰和行动指南。这一选择不仅是对国际共产主义运动的响应,更是对中国革命实际需要的深刻回应。 选择了马克思列宁主义后,毛泽东同志将其一生奉献给了实现共产主义的崇高理想。他始终不渝地追求这一目标,无论遇到多大的困难和挑战,都未曾动摇。他的思想和行动深深影响了中国的历史轨迹,引领了无数炽热的心走向光明的未来。 1976年的盛夏,北京中南海怀仁堂内气氛凝重。党和国家的核心领袖毛泽东主席已经卧病在床数月,尽管各路名医悉心诊治,但主席的身体状况仍在每况愈下。中央领导层虽然对外保密,但内部已经意识到,这位领航新中国27年之久的伟人,恐怕时日无多了。 就在这个节骨眼上,中央做出了一项不同寻常的决定:指派两位得力干将周启才和李鑫,提前起草毛主席的讣告和悼词。这项任务既体现了对毛主席健康状况的极度担忧,也反映了中央对这两位干将能力的高度信任。 周启才和李鑫都是中央办公厅的资深笔杆子,曾参与起草过许多重要文件。但撰写一位在世领袖的讣告和悼词,却是前所未有的挑战。 毕竟,毛主席不仅是革命的缔造者,更是当之无愧的人民领袖,他的一生和功绩,该如何用寥寥数语概括?他的离世将给党和国家带来怎样的影响,又该如何阐述?周、李二人肩负的,不仅是一项写作任务,更是一份政治责任、历史使命。 尽管内心百感交集,但作为久经沙场的老革命,周、李二人深知,在这个特殊时刻,个人情感再强烈,也要让位于党和国家大局。为了完成这项特殊使命,他们必须尽快调整心态,以饱含热泪的双眼和手,为敬爱的领袖书写最后的赞歌。于是,郑重地向中央领导表示接受任务后,二人便默默退出了怀仁堂,开始了这项艰巨而神圣的工作。 接下这项特殊任务后,周启才和李鑫二人马不停蹄地投入到了紧张的写作中。 二人商议后决定,先写讣告,后写悼词。 讣告是向全党全军全国各族人民通报毛主席逝世的正式文件,必须言简意赅,突出毛主席的伟大贡献和光辉形象。而悼词则可以更加详尽地回顾毛主席的革命生涯,评价他的历史地位和现实意义,抒发人民群众的无限悲痛和永远怀念之情。 两种文体各有侧重,但都对撰稿人的政治素养、文字功底提出了极高要求。 为了高度负责地完成这一光荣而艰巨的任务,周、李二人一直昼夜兼程,夙兴夜寐。他们回顾毛主席的革命历程,研读主席的重要著作,梳理主席的理论贡献,力求全面、准确地总结主席的丰功伟绩。 他们仔细斟酌每一句话,反复推敲每一个字,生怕有失偏颇,有损主席的崇高形象和深远影响。 期间,中央高度重视,特别嘱咐要严格保密。汪东兴办公厅主任专门打来电话,叮嘱二人要就地起草,不要外传半个字,生活上的事一概不必挂怀,会有专人负责。周、李二人听后备受鼓舞,感受到了肩上的重托,更加殚精竭虑投入创作。 就这样,周启才和李鑫废寝忘食地工作了数日,终于完成了讣告和悼词的初稿。 在反复修改、逐字斟酌后,他们又通过秘密渠道征求了中央主要领导的意见。 领导同志审阅后,对二人的辛勤工作给予了充分肯定,认为讣告言简意赅、主题鲜明,悼词详略得当、情真意切,都很好地表达了全党全军全国人民的心声。同时,领导也提出了一些宝贵的修改意见。周、李二人虚心接受,根据领导指示,又对文稿进行了数次修改,才最终定稿。 完成定稿后,周启才专门打电话向汪东兴请示,是否可以将文稿上报。但汪东兴考虑到当时主席身体状况尚算平稳,且讣告悼词事关重大,一旦泄露会引起不必要的揣测和混乱,遂嘱咐二人将文稿妥善保管,暂不上报,以待时机成熟。周、李二人听后,虽然略感疑惑,但还是严格执行了指示,将文稿封存入周启才的保险箱中,随时听候调遣。 谁曾料到,就是这个决定,让他们在几个月后毛主席突然驾鹤西去时,能够在最短时间内拿出早已准备好的讣告和悼词,及时对外发布,维护了党和国家的稳定大局。