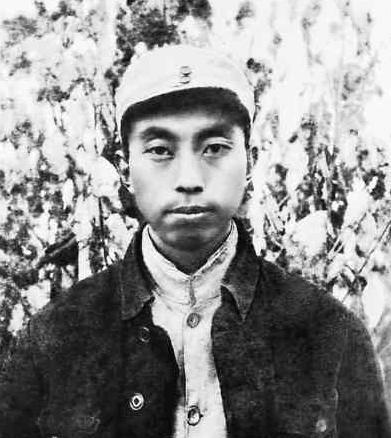

2007年华国锋最后一次去毛主席纪念堂,高喊一句话,在场的人无不落泪 2007年12月26日,北京的冬天,寒意刺骨。 毛主席纪念堂外,一如既往排满了前来瞻仰的人群。 这一天是毛泽东同志诞辰114周年,怀着敬仰和缅怀的情感,来自全国各地的人们涌向这个承载无数人记忆的地方。 就在这一天,一个熟悉却许久未被提起的名字再次引发了人们的注意——华国锋。 自1981年辞去党和国家重要职务后,华国锋淡出了公众的视线。 他一贯低调,甚至刻意避免出现在重大场合。 然而,这一天,他带着家人再次来到毛主席纪念堂。 对他而言,这不仅仅是一次普通的瞻仰。 更像是一次情感的告别,对毛主席、对那段激情燃烧的岁月,也对自己的峥嵘过往。 为什么?因为毛主席不仅是他尊敬的伟人,更是他人生中最重要的引路人。 在那个风雨飘摇的年代,毛主席看中了这个忠厚、务实、沉稳的“接班人”,并将党的重任交到了他的手中。 1921年,华国锋出生于一个贫困的家庭,原名苏铸。 他6岁丧父,由母亲独自抚养长大。 年少的他沉稳、内敛,但骨子里藏着不服输的坚韧。 他在家乡的职业学校读书时,接触到进步思想,逐渐萌生了革命的火种。 1938年,17岁的苏铸做出了一生中最重要的决定。 他瞒着母亲,毅然加入了抗日游击队,并改名“华国锋”。这个名字,是他对中华民族抗战胜利的美好期许。 从那一刻起,他不再只是一个普通少年,而是一名满腔热血的革命者。 在晋绥根据地,他带领游击队与日寇展开殊死搏斗,亲眼见证了无数同胞的牺牲。 他曾回忆:“交城山区像一把尖刀,插在敌人的心脏。 我们的斗争不仅是抗击侵略,更是为了不让下一代生活在苦难中。” 然而,真正让华国锋成为历史焦点的,是1976年的那个秋天。 毛主席逝世后,党内风云变幻。 “四人帮”企图篡党夺权,将党和国家引向深渊。 在这个关键时刻,华国锋联合叶剑英、李先念等老一辈革命家,果断采取行动,一举粉碎了“四人帮”。 这个决定,并非没有风险。 “四人帮”势力盘根错节,稍有不慎便可能引发动乱。 华国锋深知其中的危机,却毅然挑起重任。 成功的那一刻,他曾对身边人说:“如果我们不果断行动,千万人头将落地。” 粉碎“四人帮”不仅挽救了党,也避免了国家陷入更大的分裂。 这是中国历史的一个重要转折点,也是华国锋人生中最浓墨重彩的一笔。 2007年的这一天,毛主席纪念堂内庄严肃穆。 86岁的华国锋在家人的搀扶下缓缓步入大厅。他的步伐虽然蹒跚,却显得异常坚定。 走到毛主席塑像前,华国锋整理了一下衣着,站得笔直。 他用那曾经响彻无数重大场合的声音,喊道:“向伟大领袖毛主席——一鞠躬,二鞠躬,三鞠躬!” 这一声口令,既庄严又熟悉。 在场的许多人停下脚步,自发加入鞠躬的队伍。 有人轻声抽泣,有人眼中泛起泪花。 因为这一刻,不仅是对伟人的缅怀,更是对那段历史的共同记忆。 华国锋久久伫立在毛主席遗体安放处,没有再说一句话,但他的目光中流露出的深情,仿佛在向毛主席倾诉这一生的感恩与怀念。 在很多人眼中,华国锋是一个低调、务实的人。 他的生活,始终保持着一种质朴的风格。 即便在担任国家最高领导人的时候,他依旧穿着普通的衣服,用着简单的物品。 他曾说:“领导干部就应该做表率,不能搞特殊。” 辞去职务后的华国锋,过着普通公民的生活。 他住在北京一个低调的小院,客厅里最显眼的是一张毛主席伏案工作的照片。 晚年的他身体状况每况愈下,但他很少对外提起,总是以平静的态度面对。 有人问他:“为什么不多发表意见?”他回答:“过去的事情已经过去了,我只是做了我该做的事。” 2008年,华国锋因病在北京逝世。 他的一生被评价为“忠诚的共产主义战士,无产阶级革命家”。 他在特殊时期承担起特殊的使命,既有果断决策的勇气,也有为国家着想的担当。 那一句“向伟大领袖毛主席鞠躬”,至今仍留在人们的记忆里。 这不仅是一句简单的口号,更是华国锋一生信念的写照。 他的一生,也许并不完美,但却充满了诚恳与努力。 那一天,他最后一次站在毛主席纪念堂,喊出了这句口号。 也许他已经知道,这不仅仅是一次鞠躬,更是一生的告别。