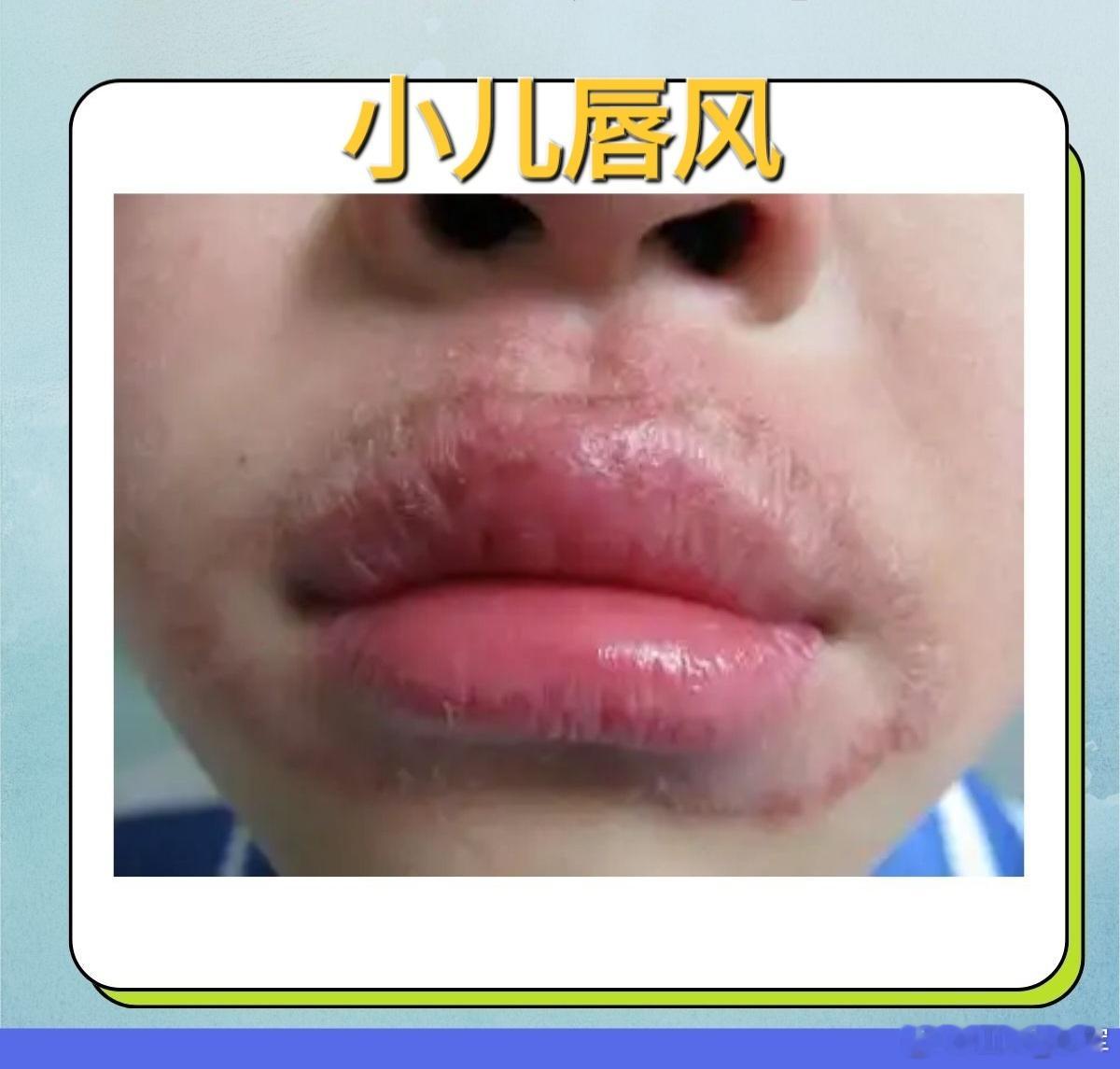

从中医理论来看,小儿唇风(唇炎)的发生与脾胃功能失调密切相关。中医认为“脾开窍于口,其华在唇”,脾胃为气血生化之源,若脾胃功能失常,可导致唇部失养或湿浊上泛,从而引发唇炎。以下是从脾胃辨治小儿唇风的思路及具体方法:

一、病因病机

1. 脾胃积热

小儿过食辛辣、肥甘厚味或零食,导致脾胃积热,火热循经上攻唇部,出现红肿、灼热、干燥、脱屑等症状。

2. 脾虚湿蕴

脾胃虚弱,运化失常,水湿内停,湿浊上泛唇部,表现为唇部水肿、渗出、结痂,反复发作。

3. 气血两虚

脾胃虚弱,气血生化不足,唇部失于濡养,出现唇部苍白、干燥、皲裂、易出血。

二、辨证论治

1. 脾胃积热证

- 症状:唇部红肿灼热,干燥脱屑,甚则糜烂渗血,口渴喜饮,大便干结,舌红苔黄,脉滑数。

- 治法:清热泻火,凉血解毒。

- 方药:泻黄散加减(《医宗金鉴》)

藿香、山栀、石膏、防风、甘草、黄芩、赤芍、生地。

加减:便秘加火麻仁、大黄;渗液多加金银花、蒲公英。

2. 脾虚湿蕴证

- 症状:唇部淡红或水肿,渗液结痂,反复发作,纳差便溏,神疲乏力,舌淡苔白腻,脉濡缓。

- 治法:健脾利湿,化浊解毒。

- 方药:参苓白术散加减(《太平惠民和剂局方》)

党参、白术、茯苓、山药、莲子、薏苡仁、陈皮、泽泻、甘草、白鲜皮。

加减:渗液多加苍术、黄柏;瘙痒明显加蝉蜕、地肤子。

3. 气血两虚证

- 症状:唇部苍白干燥,皲裂出血,面色萎黄,乏力纳少,舌淡苔薄白,脉细弱。

- 治法:益气养血,滋阴润燥。

- 方药:八珍汤加减(《正体类要》)

党参、白术、茯苓、当归、白芍、熟地、川芎、黄芪、麦冬、石斛。

加减:干燥明显加沙参、玉竹;出血多加阿胶、仙鹤草。

三、外治法

1. 中药湿敷

- 脾胃积热:用金银花、蒲公英、黄芩煎水湿敷,每日2次。

- 脾虚湿蕴:用茯苓、白术、苍术煎水清洗唇部。

2. 药膏外涂

- 紫草膏或蛋黄油(熟蛋黄煎油)外涂,适用于干燥皲裂。

- 青黛散(青黛、黄柏、石膏研末)调敷,适用于红肿渗液。

四、饮食调理

1. 脾胃积热:忌食辛辣、油炸食品,多吃绿豆汤、冬瓜、苦瓜、梨等清热食物。

2. 脾虚湿蕴:少食生冷油腻,多吃山药、莲子、茯苓、小米粥等健脾利湿之品。

3. 气血两虚:多吃红枣、桂圆、瘦肉、动物肝脏、黑芝麻等补气血食物。

五、生活调护

1. 避免舔唇、咬唇等不良习惯。

2. 保持唇部湿润,使用儿童专用润唇膏。

3. 纠正偏食,规律饮食,避免暴饮暴食。

4. 适当运动,增强脾胃功能。

六、经典文献依据

- 《幼幼集成》:“唇为脾之外候,脾胃湿热上蒸,则唇肿湿烂。”

- 《小儿药证直诀》:“脾胃虚则口唇白,实则唇色红紫。”

总结

从脾胃辨治小儿唇风,需结合体质与症状辨证用药,同时注重外治与饮食调理。若唇炎反复发作或伴发热、淋巴结肿大,需及时就医,排除感染或其他全身性疾病。中医强调整体观念,通过调理脾胃功能,可从根本上改善唇部症状,减少复发。