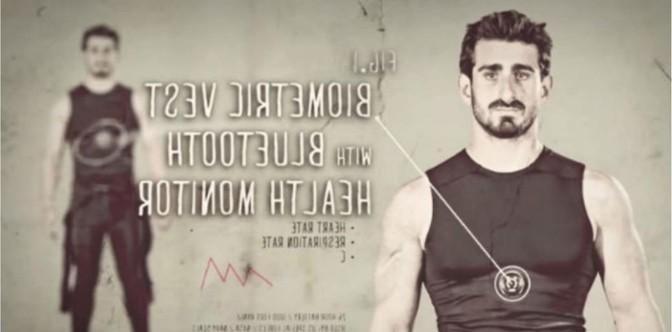

人被蟒蛇吞入腹中,能否用手里的刀逃脱呢?2014年,美国一男子为了证明蟒口脱险,穿上防护服让水蟒生吞了自己,可结果却出人意料! 全球已知的蛇类种类大约有三千种,但具备吞食成年人的能力的种类极其罕见,占比不到千分之一。原因在于蛇的胃部结构决定了它们所能吞下猎物的最大体积。尽管蛇的身体长度可观,且通体柔软,但真正用于容纳猎物的只有胃部,胃的可扩张性大致为体长的三分之一左右。也就是说,想要吞下一名成年人,蛇的体长至少要达到五米以上,才能实现这一行为。 现存已知具备这种能力的巨型蟒蛇主要包括五种:亚马逊森蚺、缅甸蟒、网纹蟒、印度岩蟒和非洲岩蟒。其中,亚马逊森蚺和网纹蟒的个体最大体长均被记录为约7.5米。在体长相同的情况下,亚马逊森蚺由于体型更为粗壮,体重更重,因而综合来看被认为是目前地球上体型最大的蛇类。对这些种类的成年个体而言,吞下一名成年人在理论上完全可行。 实际案例也为这一理论提供了佐证。印尼一名女性在进入丛林采集橡胶后失联。家属报警后,当地搜救人员在她失踪区域附近发现一条体长约6.7米的网纹蟒,身体显著鼓胀,几乎无法移动。在进一步观察中,搜救人员判断蛇体内可能藏有异物,随后将其剖开,果然发现该女性尸体完好无损地被包裹于蛇胃中。 根据调查,蟒蛇在进食前通常先用利齿咬住猎物,然后利用强大的躯干力量将其缠绕,造成窒息。整个过程可能持续一小时甚至更久,对人类而言,死亡过程极其痛苦。在完成猎杀后,蟒蛇才会以缓慢的方式将猎物整个吞入体内,由于人体体积巨大,完全消化一个成年人可能需要数周时间。在此期间,蟒蛇通常处于静止状态,不再捕食,也几乎不移动。 人心不足蛇吞象,这句古语道出了蛇类的凶猛与人类的贪婪。然而对很多人来说,单是看到蛇的影子就足以让他们心惊胆战。这种对蛇的天然恐惧感,究竟从何而来? 有人认为这是刻在基因里的本能。远古时期,我们的祖先曾遭受毒蛇的侵袭,险些灭绝,由此在DNA中烙下了对蛇的恐惧。但也有研究表明,人类幼时若不接受"蛇即危险"的教育,是不会对蛇产生畏惧心理的。或许,我们对蛇的恐惧更多源自后天的形成。 众所周知,蛇嘴可张到极限,轻松吞下比自身大数倍的猎物。一根手指粗的小蛇便能吞下鸡蛋;体重14公斤的缅甸蟒可以生吞16公斤重的白尾鹿,这样的新闻屡见不鲜。 然而,面对超出自身承受能力的"超大猎物",蛇类将如何应对?美国男子保罗决定亲身验证这一点。他要穿上特制的防护服,主动让一条硕大的水蟒吞下,再设法从它腹中逃脱。这听上去有些匪夷所思,但保罗认为这是验证人在蛇腹中能否存活的唯一途径。 就在保罗以为一切尽在掌控之时,意料之外的一幕发生了。绿森蚺并没有如他预想的那样,一口将他吞入腹中。相反,它用那长达7.6米的庞大身躯,缓缓缠绕住了保罗,并逐渐收紧。保罗这才意识到,蟒蛇可能是想先把他勒死,再慢慢享用这顿"大餐"。 后来人们得知,在这次生死搏斗中,保罗的右臂骨折,身上也多处擦伤。然而,他却声称自己并不后悔参与这次未竟的实验。对他而言,亲身体验蟒蛇绞杀的恐怖,或许才是验证"人被蛇吞后能否逃脱"这个问题的关键所在。 蟒蛇虽然以“整吞”猎物闻名,但它们通常不会活吞目标。捕食前,它们会先通过缠绕让猎物停止呼吸、确认心跳停止后才开始进食。蟒蛇具备强大的感知能力,能通过身体与猎物贴合的接触感知到对方的心跳。这个过程不仅是为了控制猎物,也是为了防止在吞咽过程中遭受反击。 假设一个极端情境,即蟒蛇在猎物尚未完全死亡时开始吞咽,受害者的生还机会依旧微乎其微。首先,蟒蛇是从猎物头部开始吞咽,通过喉部的肌肉蠕动将猎物缓缓送入体内。这种方式意味着猎物一旦被吞入,将处于完全密闭、无法呼吸的环境中,并受到极大的压迫。体型较大的生物在吞咽过程中还会遭到骨骼挤压甚至断裂。而当进入胃部后,强酸性的胃液将快速开始腐蚀肉体,即便随身携带利器,也难以有效施救。在这种极端条件下,挣脱的可能性接近于零。 全球范围内,真正能够吞下成年人的蛇类屈指可数。目前被确认具有这种能力的主要是网纹蟒、非洲岩蟒、亚马逊森蚺等少数几种超大型蟒蛇。它们的体长往往在6米以上,体重超过百公斤,具备足够的体积和力量包裹甚至吞噬成年人。但在野外,这类事件并不常见。主要原因是成年人的体型、反抗能力以及社会结构带来的救援系统,使得人类并非这些蛇类的首选猎物。 不过也有例外。菲律宾的部分原住民群体——如阿埃塔人,就报告过多起遭遇网纹蟒袭击的事件,甚至有人在攻击中侥幸生还。由于人类和蟒蛇在某些生态环境中猎物重叠,比如野猪、鹿类,导致二者在野外活动中经常接触,这就为潜在的袭击事件创造了可能性。