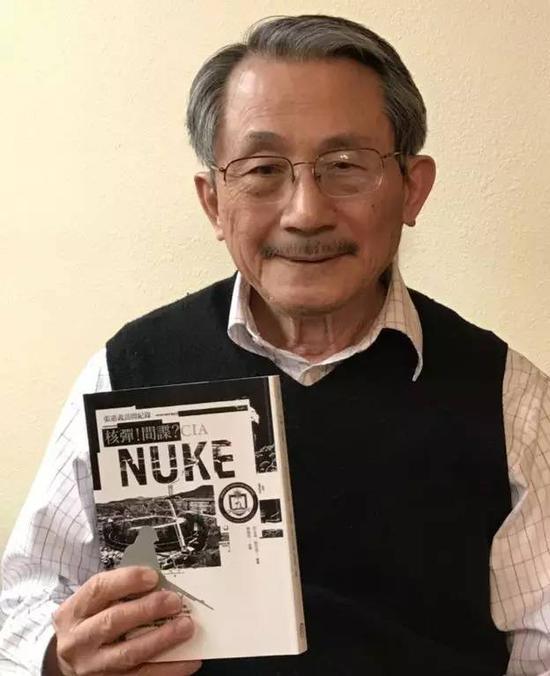

1988年,中国核武器专家张宪义秘密逃往美国,顿时被全民唾骂为叛徒,他只能带着家人在美国定居。然而,29年后,张宪义的出逃事件却出现了惊天逆转,他竟成了人们眼中最伟大的“叛徒”,不少人说他是英雄。这是怎么一回事? 2016年,一位头发花白的老者在美国打破了近三十年的沉默。他就是张宪义,曾经的台湾中山科学研究院核能研究所副所长。 镜头前他平静地承认,1998年那场震动太平洋两岸的风波正是由他一手引发——是他将台湾秘密研发核武器的证据交给了美国,亲手终结了那个计划。 为何走到这一步?上世纪六十年代,年轻的张宪义是台湾培养出来的物理精英,从陆军理工学院毕业后,满怀着技术强国的热情投入国防科研。 因为表现出色,他在1969年被选中,前往美国田纳西大学深造核工程。这段经历无意中成了他人生的分水岭。 在美国校园里,他呼吸到的空气远比岛内单一。关于海峡对岸的真实样貌,关于世界的复杂格局,各种信息冲击着他固有的认知。 特别是一位来自上海的女性李敏的出现,两人深入的交流更让他开始严肃地思考:台湾当局的路线,两岸关系的未来究竟该走向何方?疑虑和新的想法,像种子一样在他心里悄悄埋下。 1976年,张宪义学成归来,重新回到核武器研究的核心团队,凭借专业能力一路晋升。但在旁人看来前途光明的职业生涯背后,他内心的忧虑却越来越重。 他逐渐清晰地认识到,台湾地域狭小,一旦拥有并使用核武器,带来的恐怕不是安全,而是难以承受的毁灭性回击,极可能把两岸拖入一场谁也无法幸免的灾难。 对潜在冲突的深切恐惧,以及对和平隐约的渴望,最终让他做出了一个石破天惊的选择:秘密联系美国中央情报局。 此后的十多年里,这位核研所副所长,过上了一种不为人知的双重生活。他小心翼翼地,持续向美方传递着台湾核计划的进度和细节。 直到1988年初,或许是觉得时机已到,或许是感到压力临近,他选择了最彻底的方式摊牌——带着全家悄然离境,飞往美国,将所有机密公之于世。 消息传出,美国立即以此为凭据,向台北施加了骤然升级的强大压力。面对无法辩驳的证据,台湾当局只能放弃持续多年的核武梦想,相关设施随即被要求拆除封存。 一场可能爆发的台海核危机,就这样被硬生生按在了萌发阶段。 当然,代价是巨大的。张宪义立刻被台湾官方斥为“叛徒”,背上了“卖国贼”的骂名,汹涌的舆论几乎将他淹没。 而在近三十年后的那次访谈中,张宪义给出的解释是,他的行为基于阻止核武扩散的个人信念,他相信自己是在用一种极端的方式,为维护台海和平尽一份力,纵然这份“贡献”需要用一生的声誉和故土的诀别来交换。 时至今日,围绕张宪义的评价依然复杂。有人痛恨他的“背叛”,认为其行为不可饶恕。 但也有越来越多的人开始思考,撇开情感上的对立,他的抉择是否真的在客观上拆掉了一个可能引爆台海冲突的毁灭性装置,避免了一场不堪设想的悲剧。 张宪义的所作所为就在这“叛徒”与“和平使者”的争议声中,给历史留下了一道深刻而矛盾的划痕,值得后人反复审视。 对此,你怎么看? 参考:台湾网2007-08-08