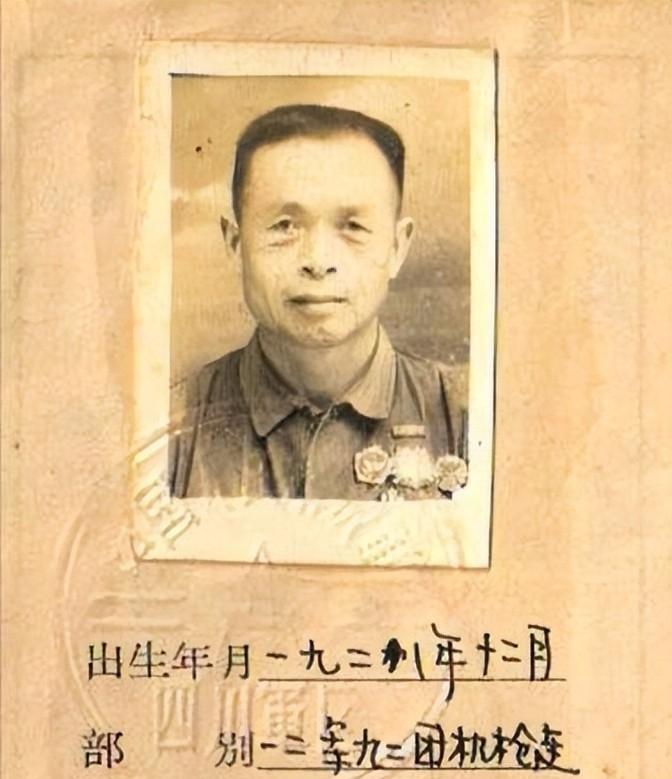

1952年,在朝鲜战场,蒋诚一人歼敌400多名,立下赫赫战功,复员回家后,却因有关部门写错一字,苦干33年临时工! 1952年,抗美援朝战争进入白热化,上甘岭战役成为最惨烈的战场之一。蒋诚所在的部队被派往537.7高地,这片不到4平方公里的山头,成了敌我双方争夺的生死之地。美军出动了飞机、坦克和大炮,密集的火力试图将志愿军彻底压垮。战斗持续了四天四夜,补给线被切断,水和粮食早已耗尽,蒋诚守着一挺重机枪,面对一波又一波冲上来的敌人。他腹部被弹片击中,鲜血染红了衣服,但他依然咬牙坚持,调整射击角度,压制敌军攻势。据战后统计,他在这场战斗中一人歼灭400多名敌人,创造了以一敌百的壮举。他的英勇表现为部队守住阵地争取了关键时间,也为新中国增添了一段不朽的传奇。那一年,他被授予一等功,成为无数人心中的英雄。 1955年,蒋诚脱下军装,回到重庆合川老家。本以为带着一等功的荣誉,他能过上体面的生活,可现实却给了他当头一棒。因为一份立功喜报上的地址出错,他的人生彻底偏离了轨道。喜报上写的是“兴隆乡”,而合川只有“隆兴乡”,这一个字的笔误,让他的功绩无人知晓,档案被尘封在合川师范学校的库房里,整整36年。他自己毫不知情,复员后没得到正式工作安排,只能在村里当起了临时工。从此,他扛起了锄头,干起了农活,33年里,他修水渠、扛沙袋、做农技员,双手磨出厚厚的老茧,衣服洗得发白。村里人只知道他是个老实肯干的汉子,却没人知道他曾是战场上的英雄。一次暴雨冲垮田埂,他冒雨扛沙袋堵缺口,浑身湿透,满身泥水,那年他已年近五十,却依然默默扛起村里的重担。 1988年,合川区地方志编纂工作启动,一个偶然的机会改变了蒋诚的命运。合川师范学校校长王爵英在档案室整理旧资料时,发现了一份泛黄的《革命军人立功喜报》。纸张虽已残破,但上面的记录清清楚楚:蒋诚,1952年,抗美援朝一等功。王爵英注意到地址写的是“兴隆乡”,而合川并无此地,只有“隆兴乡”。他立刻带人核查,来到隆兴乡找到了蒋诚。当时,蒋诚正蹲在田边修剪桑树枝,满手老茧,满脸风霜。消息传开,村民们才知道身边这个不起眼的老农,竟是当年的战斗英雄。政府随后为他落实了“全民职工”身份,每月发放80元退休金。他拿到第一笔钱后,却没想着歇息,而是召集村民开会,商量修一条水泥路方便运送蚕丝。施工时,他拄着拐杖在现场指挥,花白的头发被风吹得凌乱,嗓子喊得沙哑。路修好那天,村民拉着他合影,他站在角落,咧嘴笑了笑。 蒋诚的故事远不止战场上的英勇,更让人动容的,是他33年临时工生涯里的默默付出。他从未向任何人提起过自己的战功,连妻子儿女都不知道他曾立下一等功。在家人眼里,他就是个勤劳朴实的农民,总把村里的事挂在心上。36年来,他没因喜报未到而抱怨一句,反而用行动诠释了什么是无私。村里修路缺钱,他掏出积蓄垫上;乡亲养蚕遇难题,他半夜骑车去帮忙。他的儿子后来回忆,要不是那份迟来的喜报,他们永远不会知道父亲有这样的过去。在村民心中,他是个热心肠的老大哥,他的无私和奉献,赢得了所有人的尊敬。即便荣耀迟到了36年,他依然没变,始终是那个为家乡默默付出的蒋诚。 一个字的错误,改变了蒋诚大半生。1952年的上甘岭,他是英雄,歼敌400多名,战功赫赫;1955年后的合川,他是临时工,苦干33年,无人问津。这不是他的错,而是有关部门的疏忽造成的悲剧。那份写错地址的喜报,成了他人生最大的遗憾。如果没有这个失误,他或许能早早享受英雄的待遇,而不是在田间地头默默劳作几十年。可即便如此,他也没停下为乡亲们付出的脚步。33年的临时工生涯,他用汗水和坚持,书写了另一种伟大。这让我们不禁感慨,一个小小的笔误,竟能让英雄的命运如此坎坷。