二战前夜,一幕看似荒诞却真实上演:中国正挨日本打,德国却往中国大批送枪送炮送钢盔,整整40万套装备,武装了几十个师,火力铺满战线。 你以为这是同情援助?错,这是德国人算盘打得最精的一次军火“生意经”。枪炮背后,不是友情,是钨锑矿、是出口订单、是亚洲博弈的三重收益。 德国看上的,不止中国战场的硝烟,还有战壕后面那口战略矿井。 在那个动荡不安的年代,德国的策略似乎与情理背道而驰。你能想象,在中国奋力抵抗日本侵略的同时,德国却站在背后做着生意,卖着军火吗?看似荒诞的行为,实则是冷酷无情的利益计算。德国明白,世界的舞台并不总是由单纯的道义驱动,更多时候是由经济、资源和战略格局所主宰。为了赢得战争中的上风,德国需要的不仅是武器和弹药,更是钨矿、锑矿这些稀缺的资源。因为这些矿物,直接影响到战争机器的运转。 那时的中国,战局已经非常严峻。日军像洪水一样席卷而来,步步紧逼。但德国此时并不是真的想帮助中国抵抗日本,更多的是看到了中国市场上潜在的资源利益。钨矿和锑矿是制造武器的重要原材料,尤其是钨矿,它对于生产坦克、飞机和其他重型武器至关重要。钨矿产地就在中国的西南和南部,正是这片资源丰富的土地吸引了德国的目光。 而且,德国深知,若能控制这些资源,便能在未来的战争中占据战略优势。在当时,战争的背后并不仅仅是硝烟和血泪,更是一场资源和市场的争夺。德国对中国的军事援助,表面看似对中国的支持,实际上是通过武器交易来谋取自己的利益。德国的算盘很清晰,通过向中国提供军火,它不仅能获得外汇和重要矿产资源,还能在未来的亚洲战局中占据一席之地。 更重要的是,德国和日本当时并非完全站在同一阵线。尽管他们在轴心国阵营内,但两国在亚洲的利益是有竞争的,特别是在中国问题上。德国不仅是想通过向中国提供军火来赚钱,还想通过这种方式拉拢中国,制造日德之间的裂痕,进一步把日本推向困境。这一举动,不仅仅是卖武器那么简单,它更是一次复杂的国际博弈,是政治和经济利益的双重交织。 但这场生意并非没有代价。对于中国而言,德国的军火援助无疑为其提供了急需的武器装备,尤其是在抵抗日本侵略的关键时刻。然而,换取这些军事资源的代价,除了对德国的资源依赖外,还让中国在某种程度上陷入了更深的国际游戏之中。战争的背后不仅是国家的生死存亡,还有各国之间利益的暗战。在这种复杂的国际局势中,任何一方都难以完全单纯地从道义出发来做决定。 正因如此,今天回望这段历史时,我们可以看到战争中的利益计算有多么复杂。表面上是一场正义的战争,实际上却充满了各国在背后精心策划的算计。对中国来说,在遭遇外敌入侵的情况下,如何在这复杂的国际局势中维持自己的独立性和尊严,成为了一个巨大的挑战。 德国的这笔军火买卖,是历史的一部分,带给我们的不仅是对战争的记忆,更是一种对资源、政治、权力如何交织的深刻理解。每一场战争,背后都有着不同的利益驱动,每一个看似“帮助”的举动,背后都有可能藏着一个潜在的交易或算计。我们不应单纯地看待历史,而应深入了解每个决策背后的复杂因素,反思在大国博弈中,小国如何寻找自己的立足点。 回到今天,世界依然充满了复杂的国际博弈和利益冲突。德国当年的军火交易虽已成为历史,但它所带来的深远影响,依然值得我们深思。我们该如何在今天的世界中,既保持独立又不被卷入他国的利益漩涡?这是我们每个国家在面对全球化、国际冲突时必须思考的问题。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

独行侠

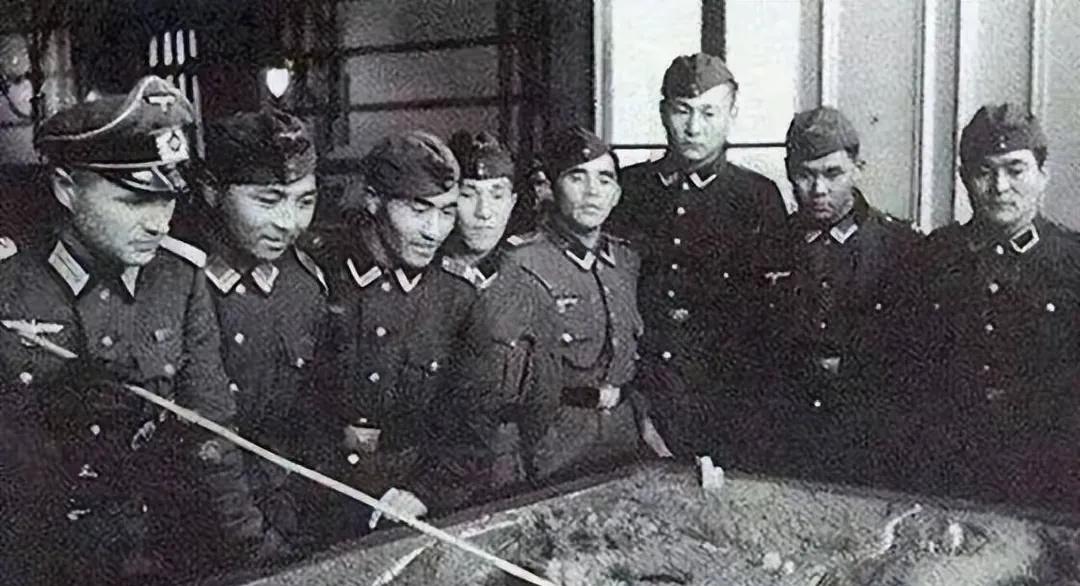

德国国防军的法肯豪森将军及其参谋团队为中国军队抗击日寇争取德国装备,并有多名军官牺牲在战场一线,尽管最后迫于纳粹号令被全部召回,但他们帮助中国军队是身体力行的,不能抹杀他们的功绩!

sdfreedom 回复 05-05 09:39

不能因为给你雪中送炭的人多收了十元钱就骂他小偷或骗子。如果你这么做,下次落难就没帮你的人了

李文斌 美年大健康A股上市 回复 05-17 12:40

集中营的中国人全活到了战后

用户65xxx00

当时只有德国人卖我们军火,老英老美就装死,只凭这一点我们不反感德国纳粹。

學會ぃ死鈊 回复 05-13 23:02

英美在卖战争战争物资给日本侵略中国

我是他朋友 回复 05-22 12:53

苏联?呵呵

天涯

而当时美囯正卖给日本钢铁石油等战略物质

用户11xxx35 回复 04-14 16:21

那是因为日本南下侵犯了美国的利益

隆咚強. 回复 04-14 14:57

为什么要这样做?难道是处于道德吗?

dennyzhan

德国不管是卖还是送,不管是援助还是生意,都得承认德国的人情。不然中国那时为什么只有很多驳壳枪,别的东西禁运到中国。

人间有正义 回复 04-17 10:22

抗战前期真的是苏联援华的,后期他自顾不暇了

用户23xxx52 回复 05-06 23:20

苏联就算了?你知道苏联在抗战时期为中国培养了多少飞行员吗?

Jill and Jack

约翰拉贝在南京城破时,救下了25万中国人,他也是一名纳粹。

land_curk 回复 04-10 20:22

拉贝先生是纳粹党员,不是纳粹分子

生命的承载 回复 04-10 23:07

有项圈,除非三战,才有那么一点机会脱⭕️!

wowo

当时就德国卖武器给中国了,别家都不卖。没这些武器,中国抗日会更艰难

wowo 回复 隆咚強. 04-14 16:01

根据这篇文章时间线,说的应该是在淞沪会战前后,当时拼掉的主力是德械师。你说的苏联的武器是之后才逐步卖给中国的。

隆咚強. 回复 04-14 15:06

为什么不提苏联?

jacky

所以你明白了中国人对希特勒天然的好感从何而来了?

暗影熊 回复 04-12 17:38

打中国太顺利了,日本人飘了,或者说当时的人对技术升级带来的变化感受不深。就像现在人都知道,同样的钱爆航母群能把战列舰打出屎来。结果一打,苏联人悬着的心终于放下了[笑着哭]。

新军 回复 暗影熊 04-13 15:02

之前日俄战争的时候赢过俄国,日本打苏联之前确实有点飘

平常心

按照你的说法,德国不应该卖中国武器,应该和日本联手瓜分中国,不就自动占领中国的矿产了吗?而且打中国,没人会帮助中国的!因为美英都是袖手旁观的!

隆咚強. 回复 04-14 15:09

那时没联盟,欧洲都还搞不定,上哪瓜分中国。联盟后物资都给日本了,日本拿来干什么了?为啥总觉得德国是好人呢?

用户11xxx35 回复 隆咚強. 04-14 16:23

德国自己都不够用,拿头给日本

秋风了落叶

国与国之间从来只有利益,哪来的真正友情。那时候有人卖给你就不错了,还想怎么着?让人白送不成

和平使者 回复 04-09 08:53

同感

隆咚強. 回复 04-14 15:17

同样的,人家和你也没交情,卖你就是图利益,你有啥感恩戴德的?没给钱?你去饭店吃饭,怎么还你磕头感谢才行?

wyxuan5161

德国不与中国结盟才是最愚蠢至极的选择,如果与中国结盟,武装200个师的战备,训练完整的德国师,可以与美日一拼

Allegory 回复 04-14 07:29

就光头的军事水平和小肚鸡肠,全换德械装备也不一定能打赢

CD号 回复 04-14 12:35

到底是谁愚蠢至极啊?在打日本人的同时还去跟美国人一拼!德国人也不是错失了与中国结盟,小胡子德国当时的构想是与中国一起共管世界,而现实世界的风云变幻不是过家家,要条件、时机成熟了你才能接得住,纸上谈兵都不是你这么谈的啊!

用户10xxx52

德国坦克的穿甲弹厉害的原因

用户10xxx26 回复 04-08 16:15

后期不行了只能增大口径

用户10xxx34

抗战前,德国军火输入中国数量猛增,1936年是23748000马克,1937年则为82789000马克,其中包括榴弹炮、海岸防卫炮、高射炮、鱼雷快艇、军用车辆和各种枪支等,德国输入中国军火占中国输入军火总量的80%。 与此同时,中国向德国输出战略物资也逐年增加,例如钨砂输德量,1933年3766吨,1934年4385吨,1935年7883吨,1936年8726吨。德国通常进口钨砂占世界钨砂产量一半,其中60%-70%来自中国。 与此同时,中国还从德国购买大量军火物资。1935年到1937年,中华民国从德国订购了31.5万顶M35钢盔(即知名的纳粹盔)、步枪子弹以及各式防空炮。其他从德国进口的军事装备包括少量的俯冲轰炸机,亨克尔轰炸机,莱茵金属和克虏伯的榴弹炮、反坦克炮,例如37毫米PAK35-36反坦克炮;装甲车辆,以及一号坦克,此外还有大量的军用通讯器材、探照灯和发电机。中国海军在抗战爆发前向德国订购了五艘潜艇、一艘潜艇供应舰、11艘鱼雷艇和一艘鱼雷快艇母舰,以及大批鱼雷。

用户10xxx34 回复 用户17xxx49 04-09 22:27

这方面我了解不多,只知道一位:蒋纬国(1916年10月6日-1997年9月22日),字建镐,一字存东,号念堂。中华民国陆军二级上将、政治人物,装甲兵科、中国国民党籍,出生在日本东京市,养父蒋介石,养母姚冶诚,兄蒋经国,生父戴季陶,生母重松金子,毕业于东吴大学物理系、德意志国防军慕尼黑军官学校。 曾经担任中华黄埔四海同心会首任会长、总统府资政、国安会秘书长、国防部联训部主任、联勤总司令、三军大学校长、静心小学董事长、中华民国足球协会理事长和美生会成员。

用户17xxx49 回复 04-09 16:27

还有大量军官送到德国进修。

用户13xxx56

1940年日德才结成军事同盟

海蓝

这是说不该进口德国装备,就用大刀长矛和小日本硬刚?你以为你家祖宗是铁打的?哦。。。说不定它当时直接跪了。。。

小小一虫子

这话说的,除了你父母兄弟,谁会一点好处不要的干帮你?别人不卖你他卖你这就不错了

taoyang316

二战中第一个战死的德国军人是被日本在中国干掉的,第一个战死的美国军人是被苏联在芬兰干掉的

用户16xxx42

你是说:白送才是正能量?你不会不知道,这更有可能是赔本买卖吧?

用户16xxx60

以后的200字翻来覆去都在说一句话。

用户12xxx82 回复 04-08 16:45

凑字数,骗流量的

森林木

没什么荒不荒诞,当时就是个生意。各取所需,能买卖就买卖,不能买卖就动手抢。二战时,鬼子对中美俄都下过手!

人生K线图

既然那是公认的纳粹,这个生意该怎么说呢?

蓝天 回复 04-08 12:19

36年德国在欧洲还是好人,39年入侵波兰后,德国就是纳粹了。

你看我说的对不对

法西斯结盟以前,中国和德国关系很好,军事合作也很多

错过春天

不管当时德国出于什么目的,说实话,我不反感德国,别的国家都是将咱们往死里整的,卖也好,坑也罢,咱们武器到手了,不然那时咱们真的死定了,没有那些装备,好多战役都打不起来…

用户10xxx72

装备几十个师吹得太夸张了吧[抠鼻]

中華正能量 回复 04-09 19:51

其实就装备了十个师

张春杰

不管怎么说,德国卖,别的国家不卖

年华虚度 回复 04-11 22:12

苏联卖过。

ZACH 郑

[并不简单][并不简单][并不简单]可惜打仗的消耗太快了,后面有炮没弹药恶心人

且行且珍惜

当时的形式是:英美希望中日两败俱伤,他们与都希望能有对苏联开战的,而德苏在同一立场上,支持中国,不希望日本强大。德国对苏联开战后,中国没能力对抗苏联,所以德国拉上日本。英美看到德日要称霸了,才转而支持中国,苏联。

用户30xxx51

战火不断,自己又不能生产,能卖给你军火就不错了。

倾城 Y0FEFF

一个人不为自己,不为自己民族,不为自己国家,那肯定是个叛徒或者汉奸

用户95xxx27

40万套德式装备怎么没在淞沪战场上消灭几十万日军?反而日军伤亡还不到四万。

咸鱼翻不了身 回复 04-09 16:54

德械师又叫德盔师,真以为武器、军事素养、训练等各方面达到德国军队的水准吗? 只是远超同期其他国内部队而已。

高辉 回复 04-11 08:18

没德械师装备我们退的更早,小日本伤亡也没那么大。

大铎土

中日那时还没宣战,德国卖军火给中国并不违反战争法,日德结盟可能和德国武装中国有关。

凶残舞神

利益交换而已,那个时代,无论德国,还是英国、美国、苏联,它们对我们的援助都是因为对自己有利,出发点并不是为了帮助中国,但客观来说,我们必须承认,它们的确帮助我们抵抗了侵略,无论它们从中国获得了什么,但它们提供的大量武器和贷款却真实帮助了中国这个农业国去和日本这个工业国对抗,并战而胜之,无论它们的目的是什么,这些历史功绩还是不应该被抹杀的。

找不到归路

历史渊源上,二战之前,中国与德国关系比较近,日本则是与英国比较亲近。清末的洋务运动,中国采购的重型设备,转让的工业技术,武装的军工产品,大多是德国提供的,比如北洋舰队的所有战列舰,都是买的德国的,清末民国时期著名的汉阳造,中正式步枪,驳壳枪,都是德国枪型。至于日本,明治维新后,就与英国签订了英日同盟,双方在军事经济上交流非常多,比如甲午战争,日本的军舰基本是从英国买的,而且为了筹措甲午战争的军费,日本在英国发行了国债,这些国债绝大部分都被英国人购买了,石油七姊妹之一的贝壳石油公司,其老板就是这次大量购买了日本的战争债券,大发横财,才有资本建立起能抗衡标准石油公司的石油巨头。直到第一次世界大战结束,英国才在法国,美国的干预下解除了英日同盟。

空手撕藏獒

世界的舞台并不总是由单纯的道义驱动,更多时候是由经济、资源和战略格局所主宰。这句话才是精髓

仗剑天涯

这个小编什么脑子来的,如果没有德国的装备,中国拿大刀长矛和鬼子拼杀?那个时候能卖武器给你的就是你的救星,不管他是什么目的。

阿威

不仇恨德国,

D调卡农

德国是务实的,主动挑起二战肯定也知道不可能单挑全球,虽小鬼子表示加入,但阿希从心里觉得小鬼子当队友于事无补,国小无战略纵深,又资源匮乏,在亚洲圈,唯一满足当队友条件的是中国,国大资源丰富,地理条件优越,两方发力可以围歼苏联,也可以打通古丝绸之路在中东会师,正好科技又落后,稍稍援助下就可以掌握主动权甚至控制,

professor xiong

德国人为我们报了八国联军侵华的仇

用户10xxx15

总比日本占领免费开采强,你想换武器还得有人想换才行

白夜

近代战争,发动的理由和操作一点没变,看看现在的乌克兰。一模一样的操作

公爵

小胡子傻,武装200个师后续早就成了

幸福就好

写的一塌糊涂

大圣齐天

能卖你就不错了。你还哔哔个啥。别人不是不管就是直接下手抢。

用户10xxx85

世上有免费的午餐吗?各强国都为自己的利益而争斗。才不会管你正义不正义!这就是现实的世界!

面多了灌水

你和敌人打仗时,敌人的盟友保持中立,实际上相当于它偏向你。

用户10xxx28

美国送战争物资给日本打中国

生鱼片

你知道美国在干什么吗,日本偷袭珍珠港前一直卖给日本战略物资 你说有趣吗

夏日芒果 回复 04-10 13:17

日本对美国开战就是美国要求日本退出中国,而且对日本进行了物资禁运。

仝磊

德国人当时还卖给中国军火,美国人不但不卖还TM卖给日本钢铁、石油还有各种战略物资,最后日本人也没钱了才准备下场卡日本人脖子

明德

但事实是老蒋拿钨矿等稀有金属这些德国需要的东西来交换的!后面德国人还不是撤回了所有的援助!

伊梵angel 回复 04-12 17:15

当时没有国家敢买武器给中国,德国买武器给中国还派了军官训练,帮造兵工厂,后面迫于日本压力撤回了军官,但是还是有一些自愿留下并牺牲在中国,

老草吃嫩牛

没有德国卖军火给中华民国的话,日本就会按部就班消化东三省的资源和奴化当地人民得到大批的人力资源,再吞并华北地区。也没有中正式步枪与民四机枪的生产,中国在没有得到任何一个国家的支援下可能会选择投降。二战会以另一个结局出现。

一书一页

任何事情都可以从两方面来解读,就像嘴有两张皮一样。

用户10xxx72

德国军火有一半是退还清朝赔款,这是重点

雄猫

所以我支持德国对犹太人的以礼相待,就是不该留下那部分犹太人!

格瓦拉

陈纳德的飞虎队不是白来中国的,国民政府给的工资很高很高

江南好

那时英美还特么的卖各种战争物资给日本,太平洋战争爆发后,远征军还在缅甸被英国佬坑的几乎全军覆没

白眼肯基

几十个师?你对师的概念是啥?知道德械师的装备其实大部分都不是德国产的吗?

苏烺

你真是神仙放屁,不同凡响。当时英美法苏哪个帮中国整编军队进行备战?哪个肯大规模整编制的售卖武器给中国?做生意不赚钱,开善堂吗

彼岸

文中提到的是德国在中国最困难的时候卖给中国武器,而英国和美国在对日本进行源源不断的援助对中国进行军事禁运

长风大侠

二战时有德国教官帮助中国培训士兵,这在许多电影小说中看动,国民党军队还有几个德械师

宇智波斑

那个时候,德国是唯一一个给中国提供军火的国家。

用户10xxx21

不卖给你军火你用什么去打仗?什么狗屁逻辑!

用户25xxx30

相互制衡、勾心斗角. 怕小日子在亚洲打得太顺了[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

丰潭-王

美国当时再大肆给日本贷款,卖钢材,石油给日本支持日本

zhuohan820286820286

美国放贷小日本,小日本从美国购得石油、钢铁,造出军舰、飞机及大炮全面侵化,哪个更可恨。

天鹰

没有40万,德械师满打满算也就10来万[狗头]

宻桔之乡

不管何种缘由,愿卖武器给中国,德国就有恩于中国。

用户10xxx25

胡说八道哪有那么多,只能装备几个师,大炮也就5/60,炮弹还不足

大牙

无论出于什么原因能那样挺中国已经不错了,一直对德国有好感!

WD7043

当时中国和德国无论地缘和政治都没有什么冲突,有生意为什么不做?

用户14xxx68

这个是典型的白眼狼,不管怎么说,德国的帮助是实打实的

用户10xxx17

美国现在不要高兴太早,倭寇如果到了一定实力,寄在长奇和广岛的二个蛋蛋找机会一定十培还给美利坚合众国,

伟岸

好文,分析透彻[点赞][点赞]

踏雪无痕

抗战初期国军用德国货,小日本用美国货,世界就是这么魔幻。另外德国还有力气打二战牢霉也功不可没,不然早就被牢法拆了,这也是二战法国不想出力的原因之一,高卢鸡一战打生打死最后毛都没捞着还把自己打了个半残

无生无灭无相

你怎么不让英没卖,給矿都不要

张亚栋

一直到41年美国都是日本主要战略物资提供者!美日反目的原因是法国突然降了,美国若不参战德日就要瓜分世界了!美国战前不停援助德日是希望德日挑战英法并不是让德日瓜分世界的

淡若清风

小编你父母养你你以为是白养的吗?他们还不是为了以后你养回他们,他们也是有目的有利益的。

用户49xxx46

当年日本的战略物资也都是美国人卖给他们的

麒麟年代

人家不卖给你,叫做卡脖子,技术封锁。人家卖给你,叫做别有用心,有阴谋。跟你打交道真的太难了!

繁盛的梦之夏鸣

美国佬买资源给日本武装日本要不然日本也不可能这么快有实力发动侵华战争,后来美国断了日本的资源供应切断石油补给,日本决定偷袭珍珠港

洋洋

淞沪会战,当时中国最精锐的两个德械师全军覆没,中华好儿郎,致敬先烈!

疯子的虱子

国家之间利益为重

LANG行千里

就国民党军队那尿性,好装备拿手上都白瞎了

用户10xxx09

你有本事叫德鬼与日鬼互砍

用户27xxx97

德国是真心帮助的

爱与光

没有永恒的敌人也没有永恒的朋友只有永恒的利益

小平

不要信口开河胡说八道!好好看看二战历史!

方圆

别忘了,清末民初 德日 曾经在中国有过一次战争

老子

写的什么狗屁玩意?车轱辘话啰哩啰嗦。

用户10xxx10

不知所以然

呆地(世説新語)

远交近攻

一米阳光

美国就是靠日本打亚洲发的战争财!然后出兵收割技术!所以才有后来强大的美国

用户10xxx94

委员长一个娃在苏联,一个在德国,这关系不多说了吧

用户17xxx11

这算啥,比起二战老美给日本输送的军火零头都不到。中国军队战场一半伤亡都来自老美的军火

阿博吃豆饿富狗

40万个头盔吧

西贝老贾

所以作为中国人不要人云亦云,在我看来,德国纳粹就是一个政党名字,没有其他贬义。而法西斯的称谓只有日本才是,德国不存在。

用户11xxx24

1938年3月就结束了。没那么久

用户10xxx24

德国这不算背刺日本盟友吗?

用户10xxx30 回复 05-14 10:10

日本侵华31年,兰开39年,日德结盟40年吧。

沧海一粟

什么逻辑?怪德国卖枪支弹药给我们?还是不想用矿产去换军火,希望给日本人全抢走?

旭东

关键是有钱有物资都没人卖给你,只有德国人卖中国,可以了,还想整样?

用户85xxx16

德国停止了之后,是苏联接上了

老白

数据有问题,如果当时德国装备了中国几十个德械师的话,我们打小本子就没有那么惨烈了。真正装备了全德式武器和经过德国教官训练的仅仅几个师而已,经过淞沪会战和南京保卫战就打光了。

我爱宝贝 回复 04-12 23:58

就三个师,88 89 36 第二批24个师还没来得及整篇