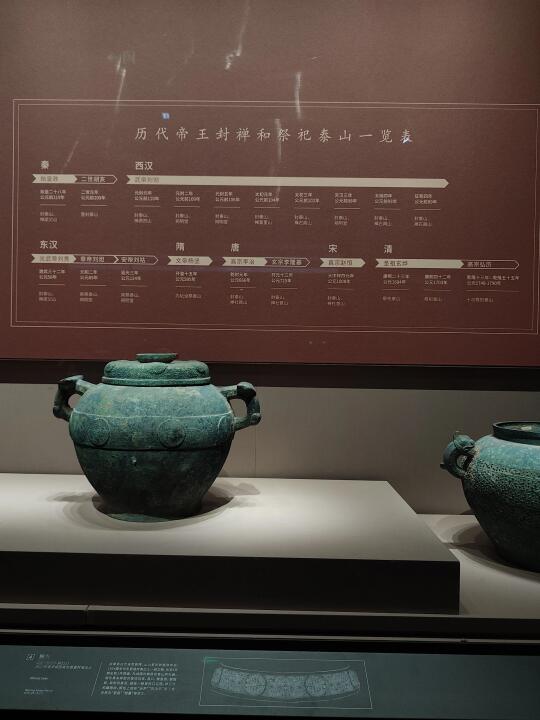

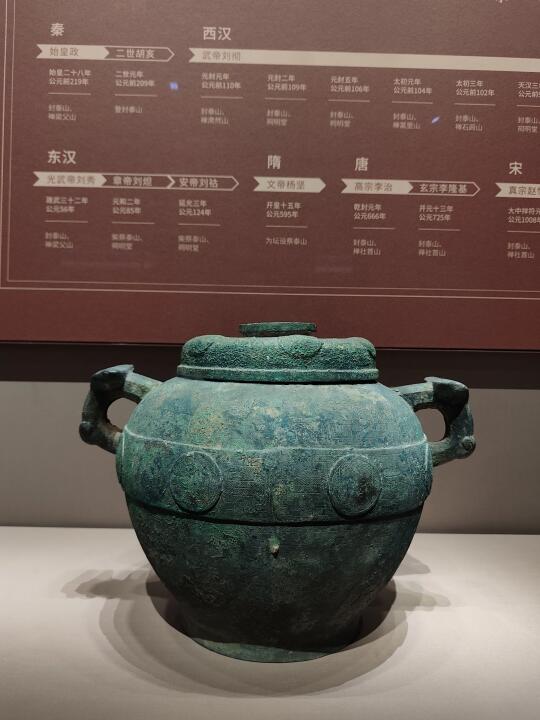

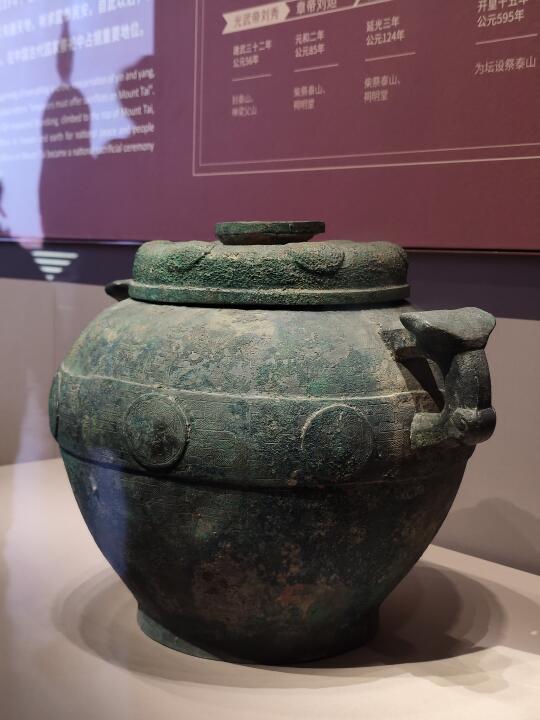

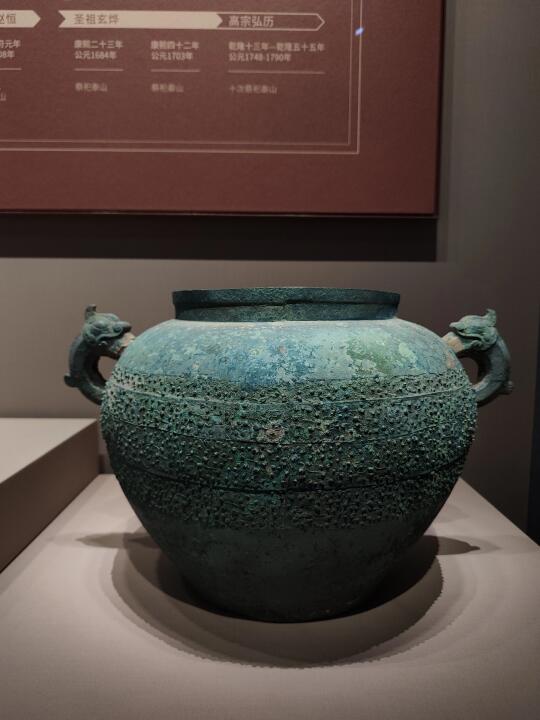

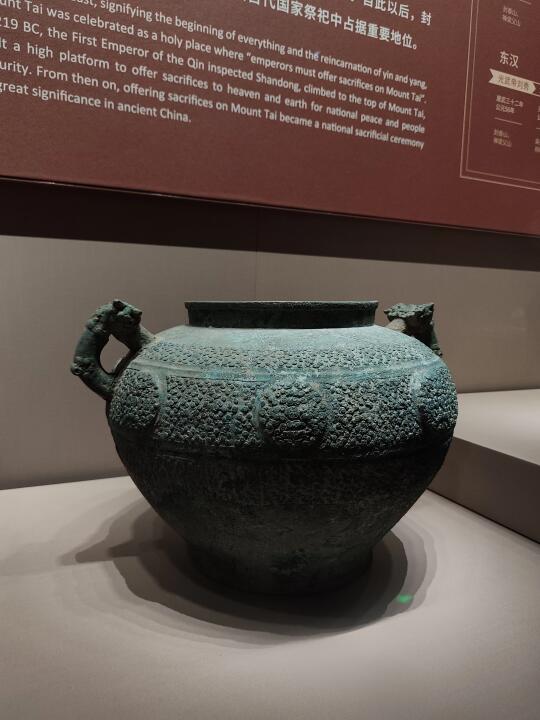

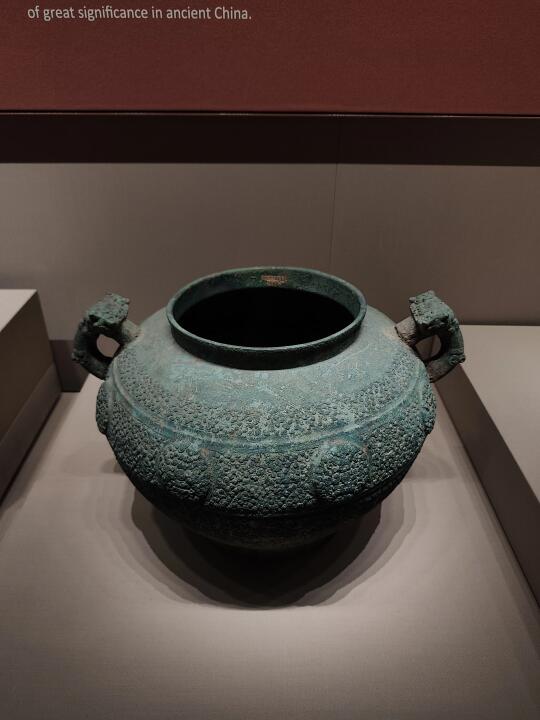

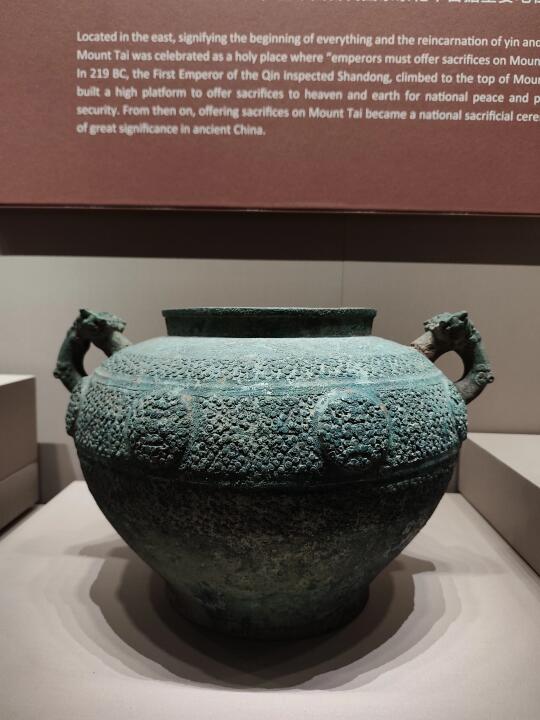

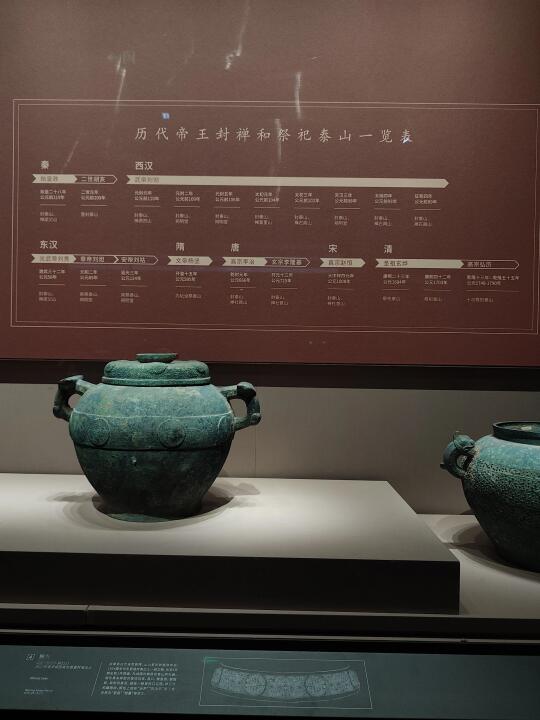

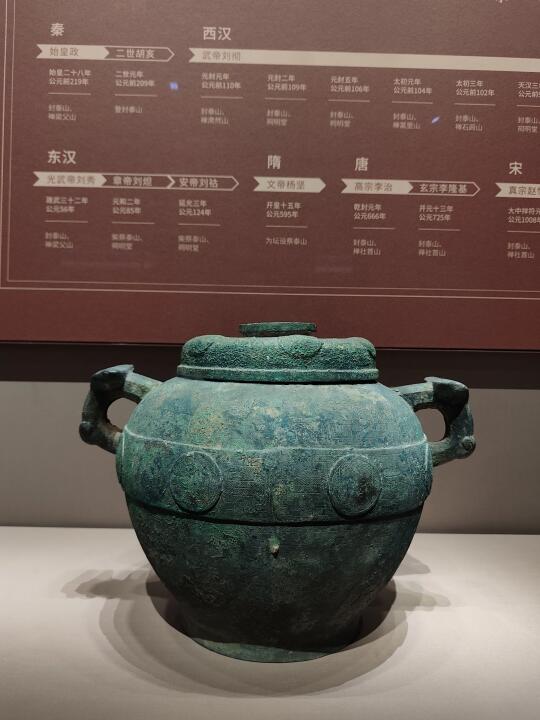

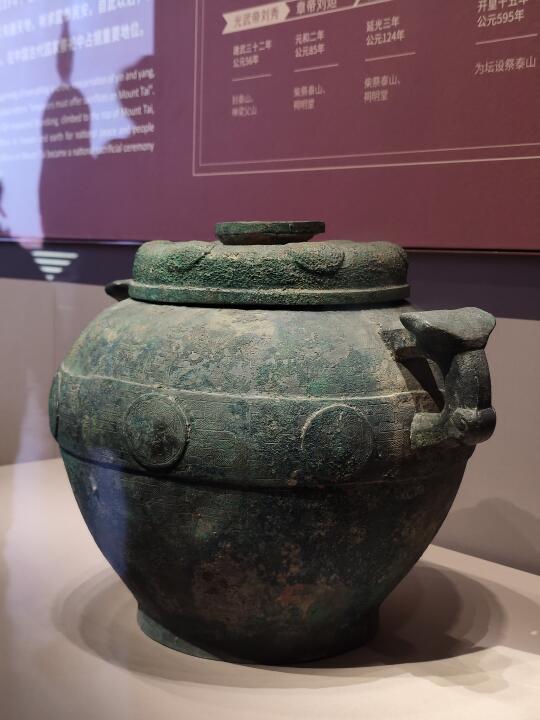

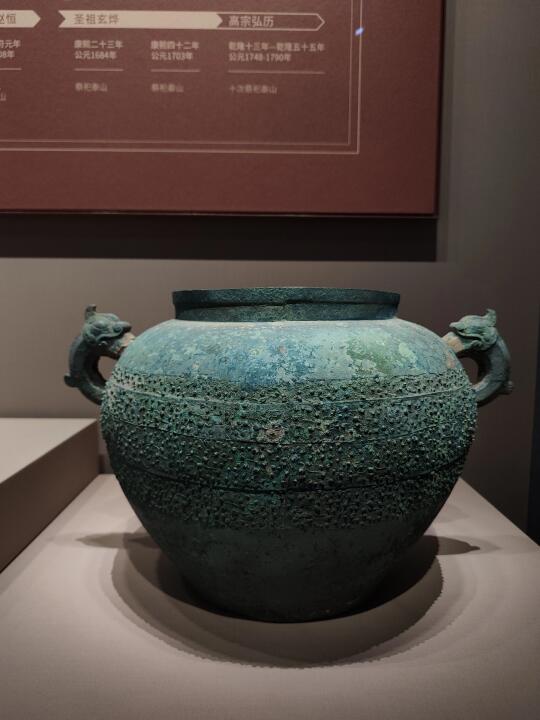

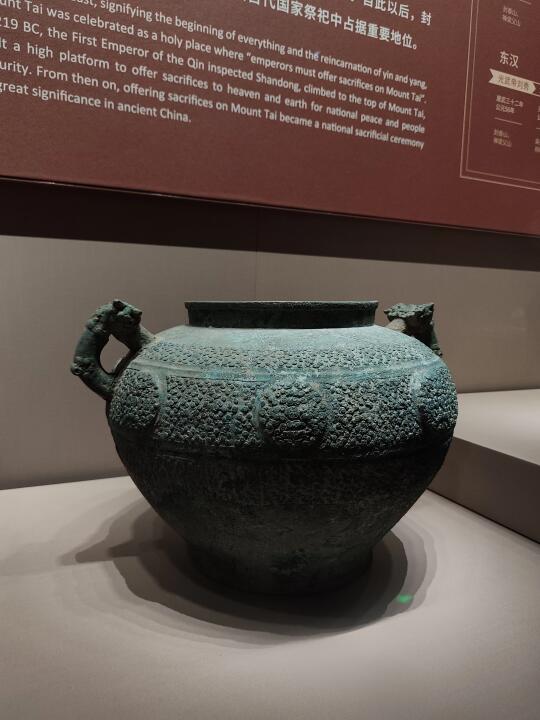

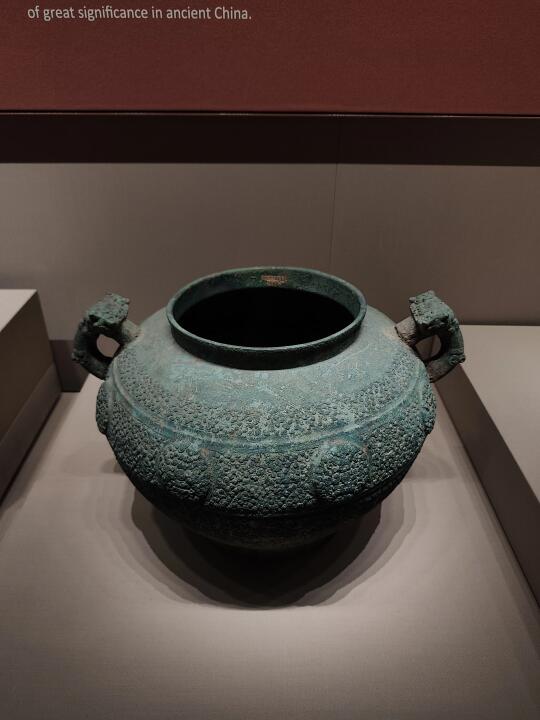

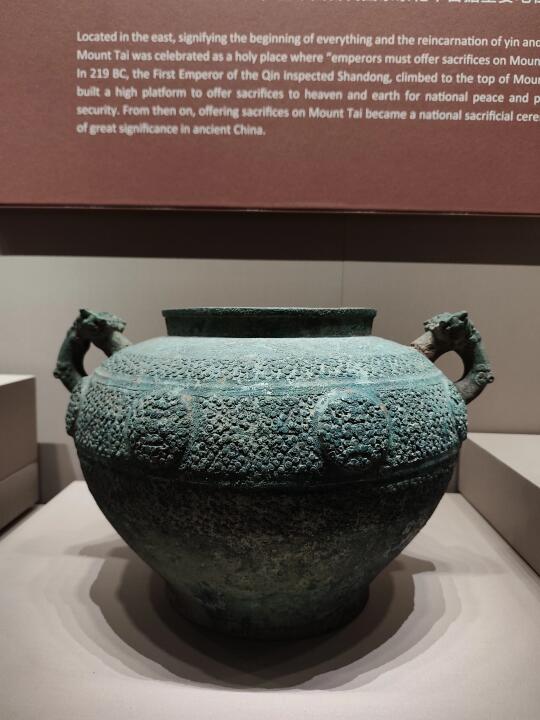

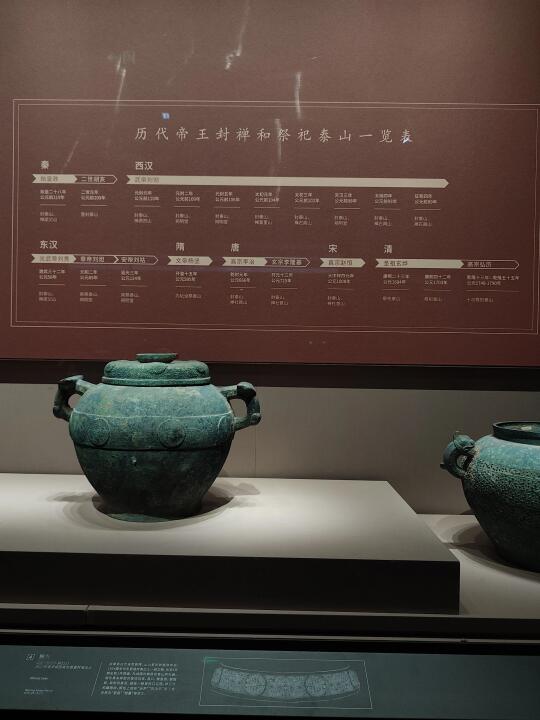

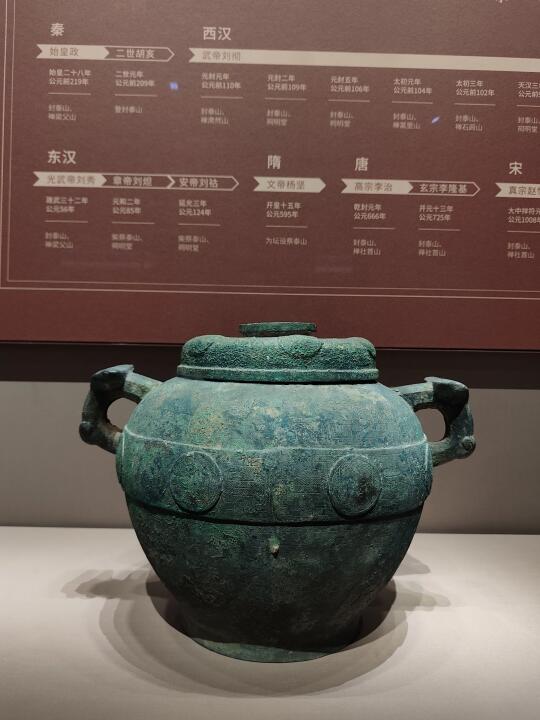

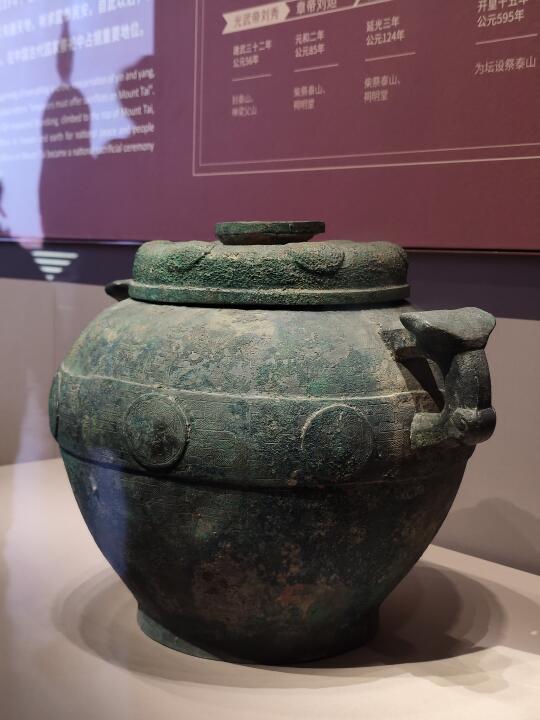

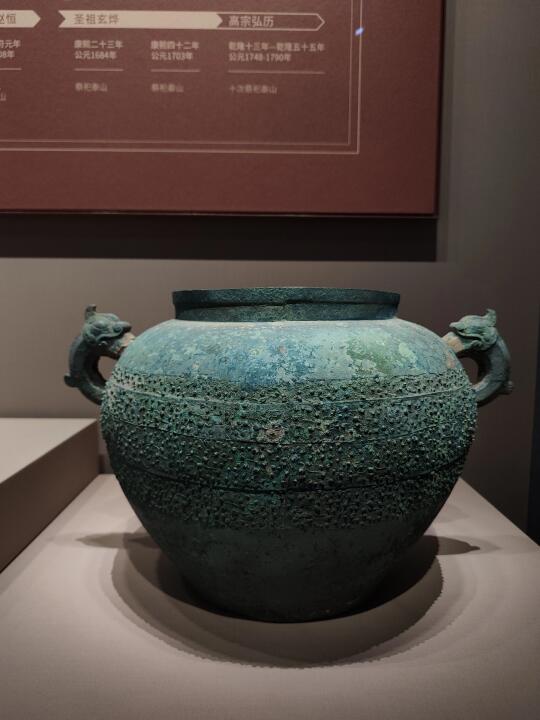

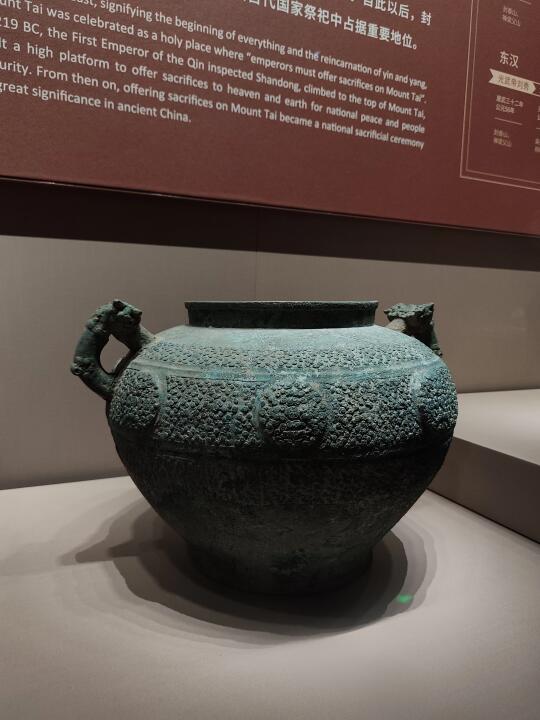

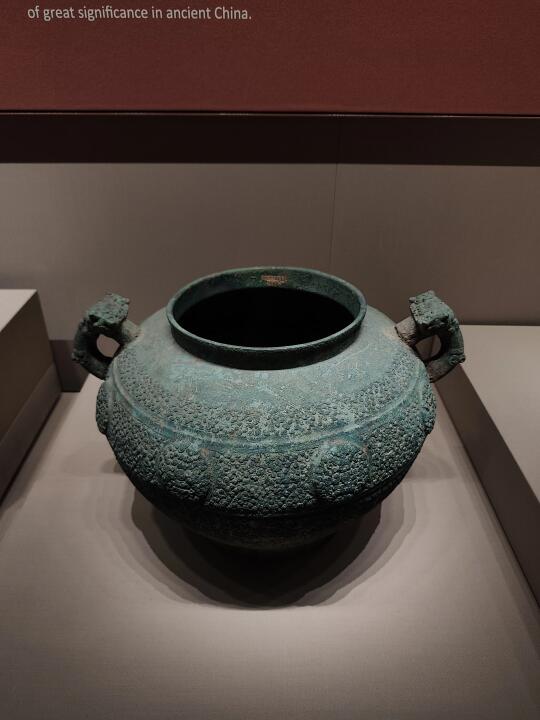

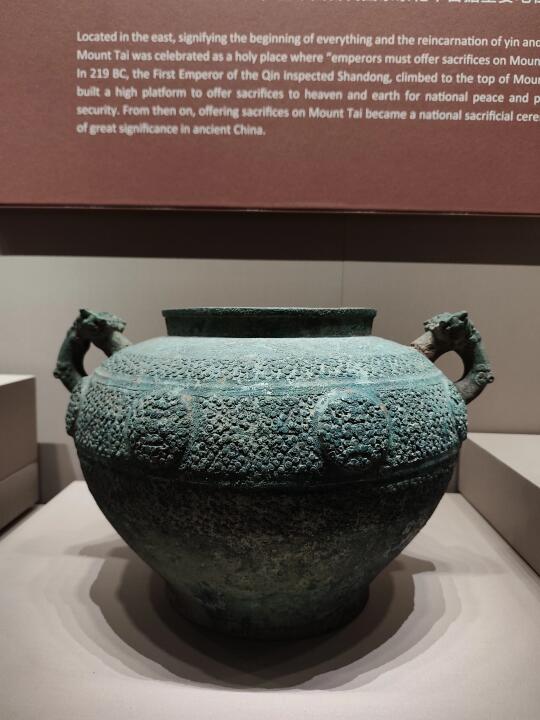

【P1-13,铜缶】

战国

1954年泰安城西南东更道村南出土

1954 年,山东泰安城西南的东更道村,发现战国铜器七件,器物埋藏于 3.9 米深的土坑中,沿东西呈直线排列,每件间隔3.45 米,井然有序。北面恰好与泰山主峰日观峰相对,推测为泰山祭祀的遗存。

七件铜器出土于以大石覆盖的长方形窖藏内,包括6件铜缶和1件铁盘,为战国时期祭祀泰山的礼器。

铜缶具有典型的楚式风格,直口,矮直颈,腹圆鼓,肩附双兽耳,器盖一般罩住口与颈。饰云纹和蟠纹。

铜缶上刻有“冶尹”“右冶尹”等工官名称及“楚高”“楚罍”等铭文。

商周至秦汉,开始出现山川祭祀和盟誓仪式。当时人们对山川的崇拜源于对自然的敬畏与依赖,人们将山川视为有灵性的存在,认为具有神秘的力量。比如商代,人们认为山川神灵具有左右云雨、保佑丰收的能力,因此频繁举行祭祀活动。

上古时期在祭祀时,使用牺牲(通常是动物)和玉器,简称“牲玉”。沉埋牲玉是山川祭祀的主要方式,“沉”指投入水中,“埋”指埋于深坑,以示对神灵的尊敬和献祭。从考古发现来看,这一传统至少可以上溯到商周时期,且往往伴有青铜器出土。

自20 世纪 30 年代以来,湖南宁乡陆续出土了近 300 件商代晚期和西周早期的青铜器,它们多发现于山顶、山坡或河湖岸边,有的还伴有玉器一起出土,铸造工艺精美,其中一些带有铭文,文字风格与中原地区一致。然而,当时宁乡本地并没有发达的青铜铸造业,因此推测这些青铜器是商周时期用来祭祀山川神灵的遗物。

1976 年,安吉县三官乡周家湾村农民在修路改田时,发现一批青铜器和玉器。此处原是一不高的土墩,占地约 100 平方米,器物埋藏深度略低于现稻田面。这批器物,应为商周时期山川祭祀所埋之物。

西周,山川崇拜进一步制度化,周天子对山川进行了等级划分,《史记》记载:“天子祭天下名山大川,五岳视三公,四渎视诸侯,诸侯察其疆内名山大川。四渎者,江、河、淮、济也。”五岳四渎被视为最高等级的山川。

春秋战国时期,山川崇拜随着“重人轻神”的思想进一步世俗化,山川的神秘性下降,《管子·牧民》记载:“顺民之经在明鬼神、祗山川、敬宗庙、恭祖旧。”意思是治理百姓的根本在于彰显鬼神的威灵,祭祀山川神灵,敬重宗庙,并恭敬地延续祖先的传统。

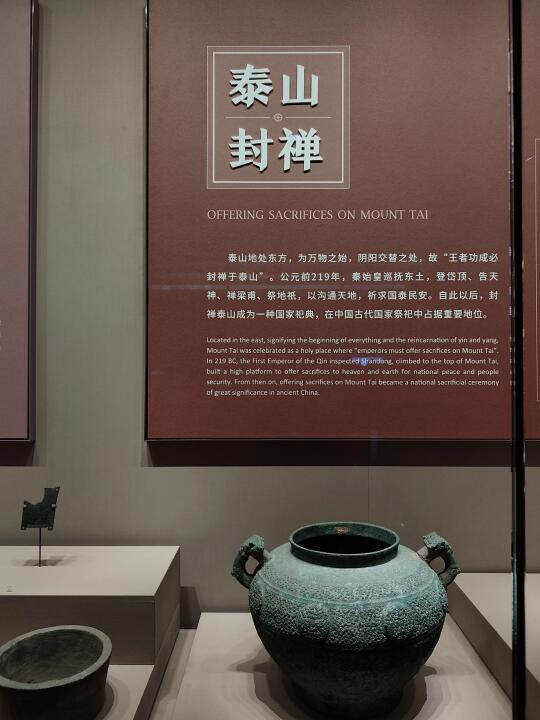

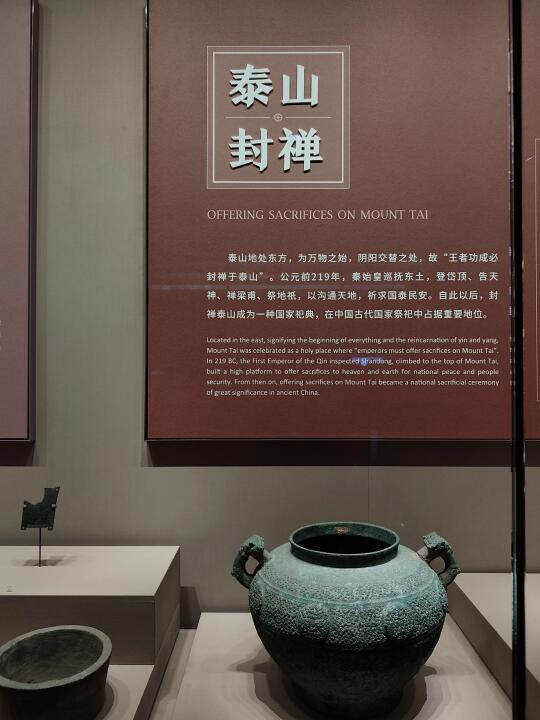

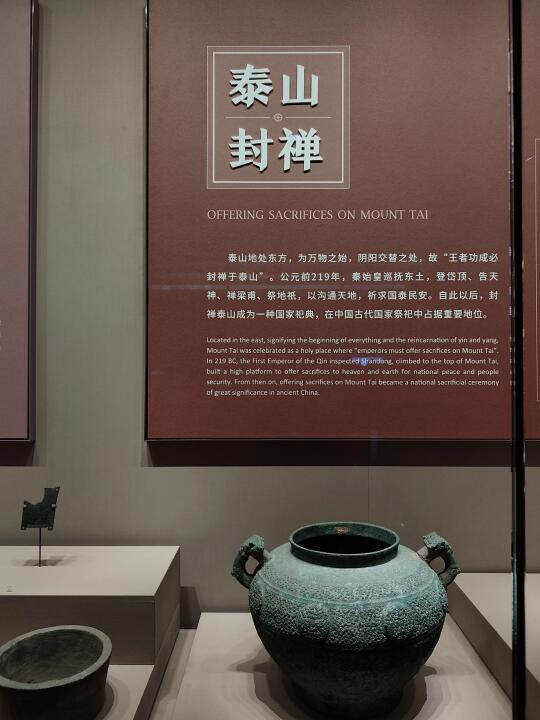

公元前219年,秦始皇巡抚东土,登岱顶、告天神、禅梁甫、祭地祇,以沟通天地,祈求国泰民安。

自此以后,封禅泰山成为一种国家祀典,在中国古代国家祭祀中占据重要地位。

山东省博物馆