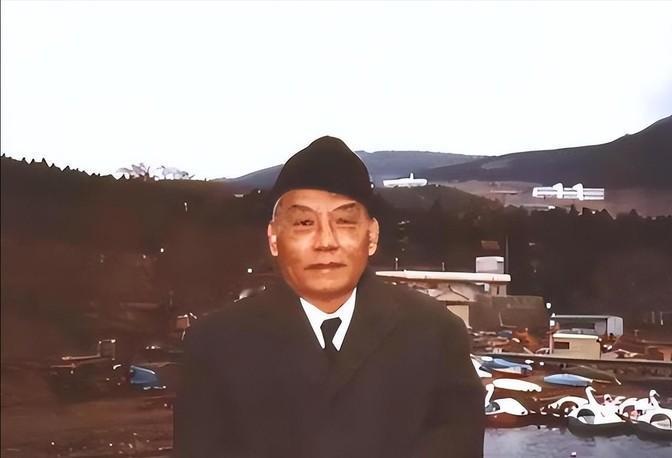

1982年熊向晖准备退休,叶帅给中央提意见:他还年轻,应出来做事 1982年,熊向晖准备退休,这位曾让胡宗南毫无察觉潜伏12年的传奇人物,却在63岁时被叶剑英元帅一句“他还年轻,应出来做事”拦住了去路。叶帅为何如此坚持?中央又会如何抉择? 熊向晖这名字,搁在中国革命和外交史上,那就是个响当当的传奇。他1919年出生在湖北武昌,从小脑子就灵光。1936年,17岁的他考进清华大学外文系,那会儿正赶上国家动荡,他在校园里接触到进步思想,没多久就加入了共产党。1937年,周恩来总理亲自点将,让他潜入国民党大将胡宗南身边当机要秘书。这活儿可不是谁都能干的,熊向晖硬是凭着胆大心细,在胡宗南眼皮底下干了12年,把一大堆关键情报送回党组织,解放战争能打赢,他功不可没。 新中国成立后,熊向晖从地下转到明面,周总理一眼看出他的能耐,把他调进外交系统。从此,他的人生跟中国外交绑在了一起。1954年,他跟着周总理参加日内瓦会议,靠着流利的外语和过硬的政治头脑,给外国同行留下了深刻印象。1971年,中国重返联合国,他作为代表团领队,亲眼看着五星红旗在联合国升起来,那一刻,他心里肯定百感交集。后来,他还当过驻英国、墨西哥的大使,哪儿需要他,他就往哪儿冲,为中国在国际上争了不少脸面。 到了1982年,熊向晖63岁。那年头,60岁退休是惯例,他干了一辈子,觉得自己也该歇歇了。家里人盼着他回来享享清福,他自己也盘算着退休后过点平静日子。可就在他准备交接工作的时候,事情起了变化。叶剑英元帅,这位新中国开国元勋,在军政两界都很有分量。那年10月,叶帅翻老干部名单,看到熊向晖准备退,眉头一皱,说了句:“熊向晖才63岁,正当干事的时候,退啥退?”说完,他直接给中央写意见,建议让熊向晖继续干下去。 叶帅为啥这么看重熊向晖?一来,熊向晖的能力摆在那儿,外交、情报、组织,样样拿得出手;二来,那会儿正值改革开放初期,国家急需经验丰富的老将坐镇。中央接到叶帅的意见,没敢怠慢,开了几次会讨论,最后拍板:熊向晖不退,去中国国际信托投资公司(中信)当党组书记兼副董事长。 中信是啥地方?那是1979年邓公支持荣毅仁搞起来的,专门负责打通国内外金融渠道,是改革开放的桥头堡。可成立没几年,中信发展得磕磕绊绊,国际环境复杂,国内经验又不足,急需个能扛事的人。熊向晖的外交背景和统筹能力,简直是天作之合。他接到任命后,没推辞,心里清楚这活儿不好干,但也明白国家需要他。1982年底,他正式上任。 刚到中信,熊向晖没急着拍桌子定调子,而是沉下心调研。他发现公司机构臃肿、效率低下,海外业务也迟迟打不开局面。摸清情况后,他拿出一套改革方案:精简机构、优化人员、重点拓展海外合作。荣毅仁一看这方案,直点头,两人搭档起来那是相当默契。没几年,中信的业务就上了正轨,跟国际金融界的联系越来越紧,成了中国对外开放的一张名片。 熊向晖在中信干得风生水起,荣毅仁后来想卸任董事长时,还希望他接班。可熊向晖觉得自己年纪大了,干不动了,推荐了个年轻点的接任者。1985年,他终于退下来,结束了长达几十年的工作生涯。退休后,他日子过得低调朴实,没给自己家人谋过啥好处。2005年,他因病去世,86岁。毛主席当年说他“一个人能顶几个师”,可他从没拿这话炫耀过,一辈子踏踏实实干事。 回过头看,1982年那次“没退成”,不光是熊向晖个人的事。叶帅的意见也好,中央的决定也好,都是因为那时候国家正处在关键节点。改革开放刚起步,哪儿都缺人,尤其是像熊向晖这样既有经验又有担当的。63岁,在今天看不算啥,可在当时,能让叶帅亲自开口留人,也说明熊向晖的分量有多重。他后来的表现也没辜负这份信任,中信能有后来的发展,他的功劳跑不了。

大鹅

叶帅高瞻远瞩