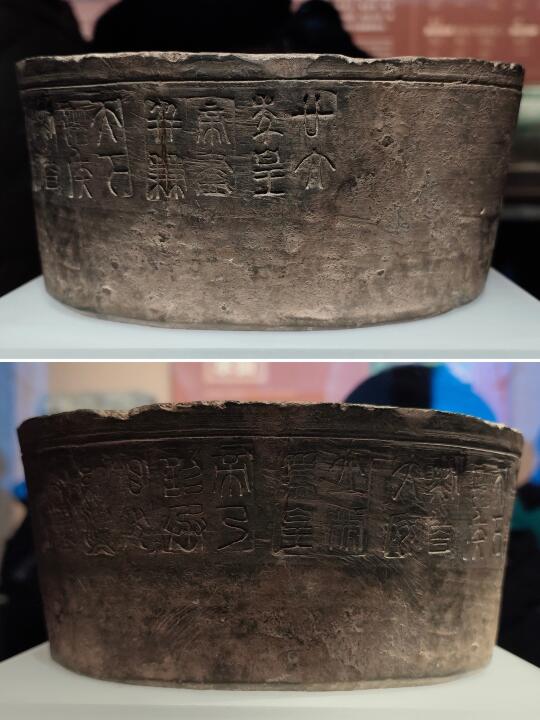

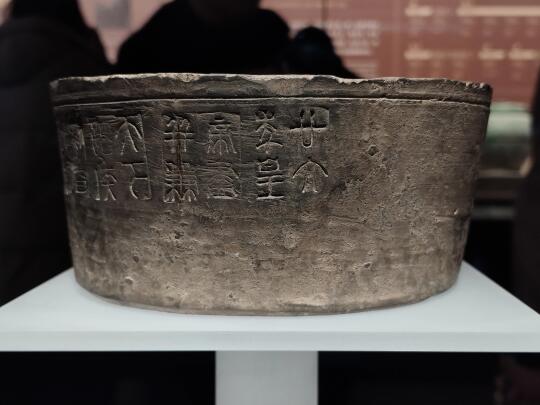

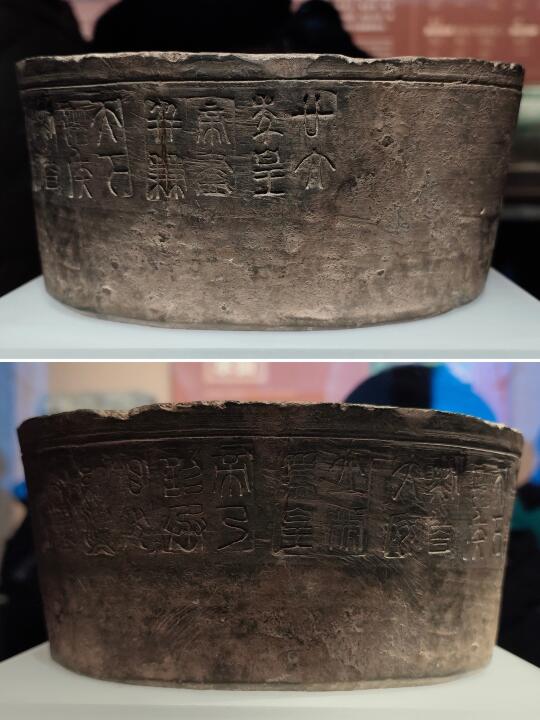

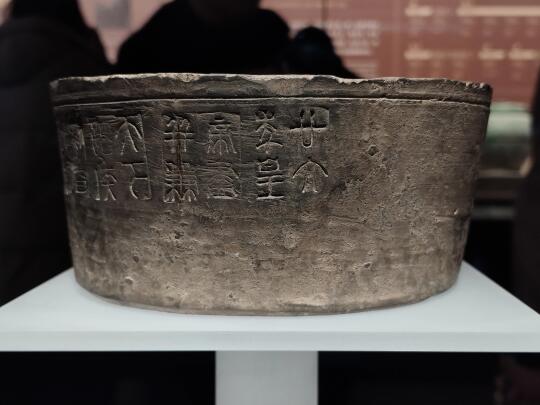

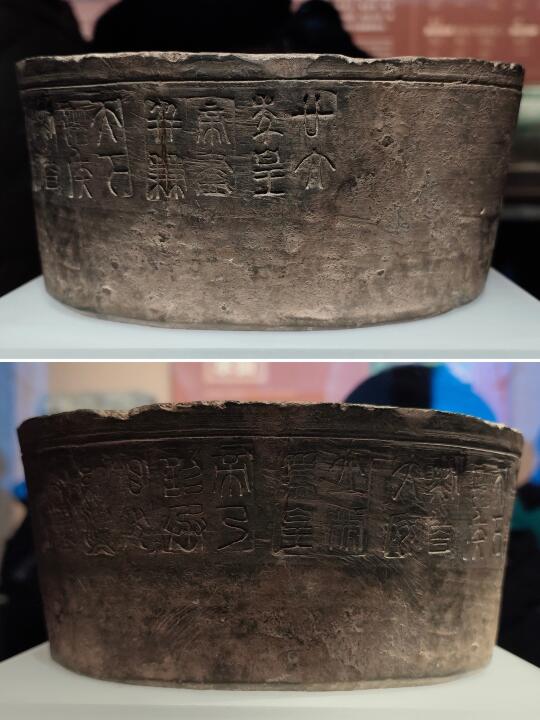

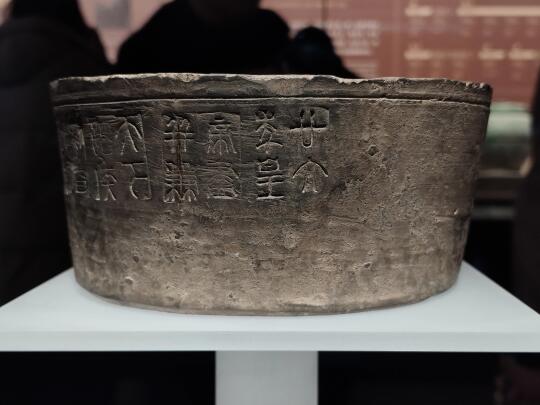

【始皇诏陶量】

秦

1963 年出土于山东邹县(今邹城)纪王城遗址

高25厘米,口径11厘米

量器。泥质灰陶,质地细密、坚硬。整体略呈筒状。

腹壁外捺有篆书印纹二十行四十字:“廿六年,皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾:法度量则不壹歉疑者,皆明壹之。”

内底及口沿戳印“驺”字。“驺”即今山东邹城。

若以容量为200亳升的始皇方升计算,该量的容量为五升,即半斗。

此为秦始皇兼并六国后,统一度量衡的产物。

秦始皇统一六国后,为了确保国家的统一和稳定,迅速推动了度量衡的统一。为了确保这项政策在全国范围内得到执行,秦始皇下令将统一度量衡的诏书刻在官定的标准器上,然后分发到各地。这些带有诏书的陶量,在陕西、山东、山西等地都有出土。解放后,内蒙古的昭乌达盟的赤峰、哲里木盟(即通辽市)奈曼以及辽宁建平等地也陆续发现了这些陶量。

在山东邹城市东南12公里,有一座被誉为“岱南奇观”的山,这就是峄山。在峄山的南面,坐落着一座规模较大的村落,叫做“纪王城”。在错落有致的村落里,古柏依然苍翠,彰显着村子的久远 。按照一般的规律,村名既为“纪王城”,必然和“纪王”有关系。但若问起“纪王”是谁,不但村民茫然不知,就是在地方典籍里,也语焉不详,似是而非,难以查证。

但纪王城确是个古老的村子,在金代就称为纪王村了,但这还不算老,再由金朝向前再推至1500年前的春秋时期,这里就十分地繁华了。那时不叫村,也不叫城,而是称为“国”——是群雄纷争的诸侯国之一的“邾国”。

2600年前的“邾国”,不仅衍生了后来的纪王城,是纪王城的根脉之所在;同时,也是后来邹城的起始地,是邹城市的根脉之所在。

时光追溯至鲁文公十三年(公元前614年),邾国的国君文公“卜迁于绎”,也就是说邾文公用占卜的方法选择了“峄山之阳”这块土地作为自己国家的都城所在地。他率领着自己的子民,大兴土木,经年累月,建起了规模宏大的邾国都城。

邾文公的选择是正确的,这里,北枕峄山,南屏廓山,西邻沃野,有着重要的战略位置。

邾国作为一个小诸侯国,势力弱小,在群雄争霸相互吞并的年代,能自保其身,相传29世,历经334年,与当初的都城选址是有着直接关系的。

邾国灭亡后,故城并没有土崩瓦解,而是在其后的秦、汉、魏、晋、南北朝时期,盛景继续。直到北齐年间,从邾国演变而来的邹县治所由峄山之阳迁至岗山之阳,延续了1100多年的故城才逐渐荒废、没落。

山东省博物馆