香港这次真的要起飞了?当大陆对美国产品加征34%关税时,香港却逆势而为,继续对美国产品保持零关税。这波操作直接让香港成了中美贸易战的免税天堂,有人甚至调侃:去香港买美国货,比在大陆直接买还便宜,连运费都省了!这背后究竟藏着怎样的门道?

香港能这么做,底气来自于“一国两制”下的特殊地位。根据《基本法》第116条,香港保持自由港地位,除法律另有规定外,不征收关税。这意味着哪怕大陆与美国在关税战场上打得火热,香港也能独善其身,继续敞开大门接纳美国商品。

这种制度优势在贸易战中被无限放大——当大陆市场对美国产品竖起34%的关税壁垒时,香港成了唯一能以免税价承接美国商品的中国领土,相当于在中美之间搭起了一座免税桥梁。

别小看这座桥梁,它背后是香港深耕多年的转口贸易优势。2025年1月的数据显示,香港国际机场货运量同比增长12.2%,其中转口货运量占比超过60%。美国商品经香港转口到内地,运输成本比直航低30%以上。

举个直观的例子:一部在大陆售价约7000元的iPhone,在香港免税价只需6000元,加上运费后仍比大陆便宜15%。这样的价格优势,让香港的免税店、跨境电商瞬间成了香饽饽,不少内地消费者专程赴港扫货,连带着香港的零售业、物流业也跟着火了一把。

更关键的是,香港的零关税政策不仅惠及消费者,还成了企业规避关税的绿色通道。一些内地企业通过“香港制造”的标签,将产品先运至香港再转口美国,巧妙规避34%的关税。

2025年第一季度,香港转口贸易额暴涨45%,背后正是这种政策套利空间在发力。其实这种操作早有先例,2005年欧美对中国纺织品设限时,浙江纺织企业就通过香港的“外向型加工业务”,以“香港制造”的名义转口,当年香港纺织品出口额增长6.3%,成功化解了贸易壁垒。

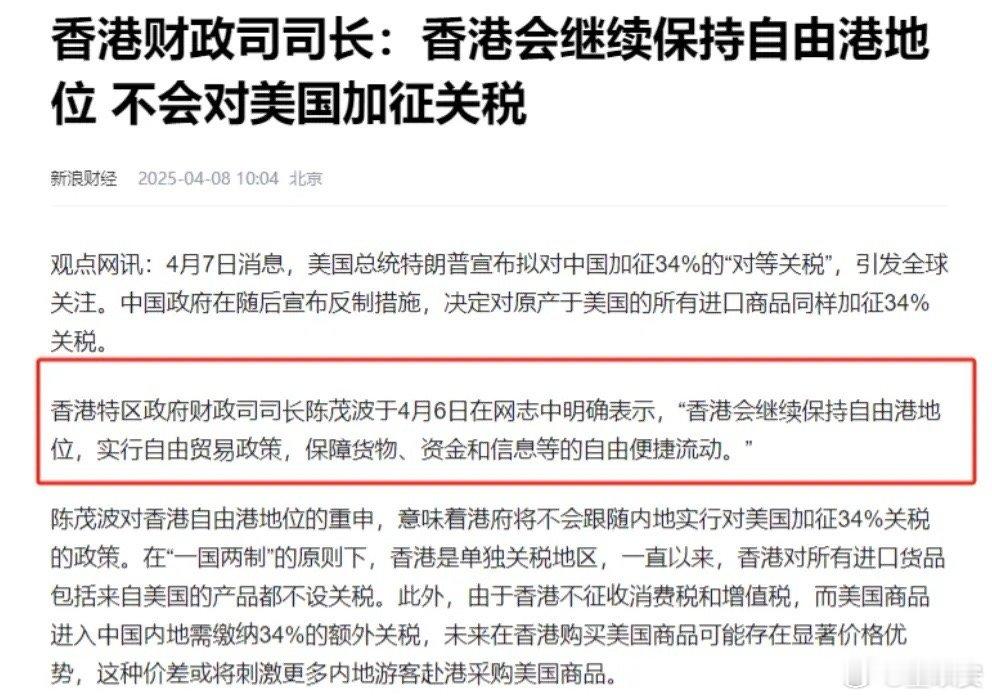

面对美国的关税大棒,香港并非毫无压力。美国曾以“国家安全”为由,对香港产品加征54%的关税,还试图将香港的原产地标记强制改为“中国”。但香港硬是扛住了压力,特区政府财政司司长陈茂波明确表示:“香港支持自由贸易的决心绝不动摇。”

这种坚持背后,是香港对自身定位的清醒认知——作为全球最自由的经济体,自由贸易是香港的命脉,一旦放弃零关税政策,无异于自断经脉。

从大国博弈的角度看,香港的选择更是一步妙棋。对大陆而言,香港的免税通道既能缓解对美贸易压力,又能测试美国对“一国两制”的容忍底线。比如2025年1月,香港对美转口贸易额同比增长27%,其中30%流向内地,相当于通过香港这个缓冲带,大陆既能买到美国商品,又不用直接面对高关税的冲击。

对美国来说,虽然对香港加征关税,但香港转口贸易不降反升,反而让美国陷入搬起石头砸自己脚的尴尬——限制越多,美国企业的损失越大,毕竟香港是美国商品进入中国市场的重要跳板。

不过,香港也清楚,光靠免税牌行不通。近年来,香港正加速产业升级,2024年成立的国际数据产业联盟,吸引了全球300家数据企业落户,目标是打造“数据免税港”。

特区行政长官李家超提出的“七大应对措施”,更是将目光投向科技创新、区域合作等领域,试图从“免税天堂”升级为“创新高地”。

这种转型不仅能增强香港的抗风险能力,也让中美两国看到,香港不只是贸易中转站,更是能在数字经济、高端制造等领域发光发热的国际枢纽。

C130

出口顺利吗?