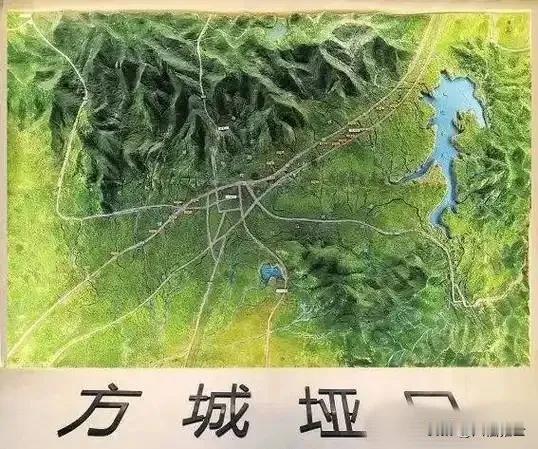

楚国在方城垭口的防御体系是其北部边境战略的核心部分。方城垭口(今河南南阳方城县一带)是伏牛山与桐柏山之间的天然隘口,连接中原与江汉平原,为南北交通要道。楚国在此构建了著名的“方城”防线,其防御策略主要包括以下方面: --- **1. 地理优势的利用** - **扼守隘口**:方城垭口是伏牛山余脉的天然缺口,地势险要,易守难攻。楚国依托山势,在垭口处修筑关隘、城墙,形成“一夫当关”之势。 - **水系辅助**:方城周边有沘水(今唐河)、堵水等河流,楚国可能利用水道作为天然屏障,或通过水淹战术阻敌。 --- **2. 军事工程:方城防线** - **“方城”的构成**: 楚国的“方城”并非单一城墙,而是由 **山脉、人工城墙、关隘、烽燧** 组成的立体防御体系。据《左传》记载(如僖公四年“楚国方城以为城”),其主体包括: - **人工城墙**:在垭口处夯土筑城,连接山脉,形成连续屏障。 - **山险为塞**:未筑墙的山段直接利用陡峭地形防守。 - **关隘要塞**: 方城垭口附近可能设有 **缯关(今方城独树镇)** 等关隘,驻军把守,稽查商旅,预警敌情。 --- **3. 驻军与防御战术** - **常备驻军**:楚国在方城沿线部署精锐部队(如“申息之师”),长期戍边。 - **烽燧预警**:利用烽火台传递军情,实现快速反应。 - **弹性防御**: 若敌军突破垭口,楚军可依托南阳盆地的纵深(如申、吕等城邑)节节抵抗,或从侧翼伏击。 --- **4. 外交与经济控制** - **封锁交通**:楚国通过控制方城垭口,垄断南北贸易(如铜、盐运输),削弱中原诸侯的经济能力。 - **联姻结盟**:与周边小国(如申、息)结盟,形成缓冲地带。 --- **5. 历史战例验证** - **齐桓公伐楚(前656年)**: 齐联军至陉山(今河南漯河东),楚成王派屈完应对,以“方城以为城,汉水以为池”震慑齐军,最终促成召陵之盟。此战体现方城防线的威慑力。 - **晋楚争霸时期**: 晋国多次试图从方城方向南下(如城濮之战后),但因防线坚固,多选择绕道东部的豫东平原。 --- **6. 考古与文献证据** - **遗址发现**:今方城县独树镇大关口村存有 **楚长城遗址**(夯土残垣),被认为是方城防线的组成部分。 - **文献佐证**: 《汉书·地理志》《水经注》均提及“楚盛周衰,控霸南土,以方城为城”。 --- **总结** 楚国对方城垭口的防守是 **“依山筑险、军政结合”** 的典范,通过地理优势、军事工程和战略纵深,有效阻挡了北方诸侯的南侵,成为春秋战国时期楚国长期称雄南方的重要保障。这一体系也影响了后世长城防御思想的形成。