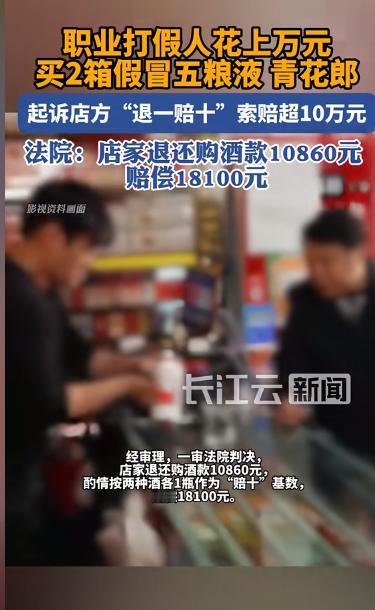

“吵翻了!”2024年3月,重庆一男子花10860元买了两箱假酒,到货后立马找商家要“退一赔十”,张口就要赔10多万!不料,商家报警一查,发现这人压根不是普通消费者,而是职业打假人。他3年打了40多场官司,光靠“打假”就赚了快500万。最后法院这样判了! 近日,一起发生在重庆的“打假索赔”案件引发广泛关注,而这一切还要从去年的3月份说起。 当时,男子李某(化名)花10860元到店里买了两箱白酒,收货后立刻找到商家,声称所买白酒是假酒,要求商家“退一赔十”,即索赔超10万元。 商家一开始被这“凶猛”的维权吓到,不敢怠慢,但随即产生疑心:这人怎么如此熟悉法律程序?于是选择报警处理。 警方介入调查后,事情开始反转——原来这位“消费者”,竟然是名副其实的职业打假人! 据查,该男子近三年共发起40多起类似诉讼,仅靠“打假”行为就获利近500万元! 而且他的“打假”路径非常固定:专挑中小店铺,以购买涉嫌违规产品为突破口,再以“十倍赔偿”为要挟。 一旦商家妥协就可获利,若不妥协便提起诉讼,手段娴熟,流程精细,一度“百试不爽”。 但这一次,他遇到了硬茬。商家没有和解,而是配合警方调查,一纸诉状最终递到了法院。 这个案件迅速引发舆论热议。有人认为他是消费者维权的代表,是《消费者权益保护法》的“坚定执行者”,也有人认为,他的行为已背离法律初衷,甚至涉嫌恶意牟利。 这些法律本意是为了保护普通消费者的合法权益,而非为“专业打假人”牟利开道。 但近年来,部分人打着“打假”的旗号,实则以“职业化维权”为生。 他们熟知法律条款、掌握诉讼技巧,甚至专门研究商家漏洞,主动“钓鱼”式购买疑似问题产品,进而通过协商、诉讼等方式获取高额赔偿。 据法院审理过程中披露,该男子从2021年开始,就通过多个平台购买白酒、保健品、化妆品等“容易出问题”的商品。 每次下单,他都会特意选择一些“小作坊”出品、包装不规范、缺乏备案信息的产品,并第一时间留存证据。 一旦收货,他便开始行动:先联系商家要求“退一赔十”或“退一赔三”,若商家不配合,他就立即提起诉讼。 考虑到诉讼成本较高,不少商家选择私下协商、赔钱了事。 三年时间,他共发起40余起官司,获利近500万元——而他本人从未真正使用过这些商品。 每一笔“赔偿”,对他而言都只是一个“交易”,法院查明,在这些案件中,他屡次使用不同身份、地址下单,故意隐瞒“打假人”身份。 甚至有时与第三方合作分账。此类行为,显然已脱离普通消费者范畴,涉嫌恶意牟利。 最终,法院认定,该男子的行为不符合《消费者权益保护法》中“消费者”的定义。 他不是为了生活需要购买商品,而是以获取赔偿为主要目的,具有明显的营利动机和行为模式。 法院指出:“法律不能成为谋利工具,职业打假若脱离合理限度,不应获得法律保护。” 因此,法院驳回了该男子的“退一赔十”诉求,仅支持其退货退款请求,考虑到情况属实,法院责令商家赔偿了18100元的费用。 与此同时,法院还将其行为通报至市场监管部门及税务机关,涉嫌逃税或构成扰乱市场秩序的,将进一步调查处理。 当前,《消费者权益保护法》尚未对“职业打假人”的身份和行为做出明确界定。 各地法院判例也不尽相同,有的支持“退一赔十”,有的则判定其行为构成恶意牟利,不予支持。 所以应尽快明确“职业打假”的法律边界与行为标准,对“恶意索赔”与“合理维权”进行法律层面的分流判断。 只有这样,才能既保护普通消费者权益,又防止法律被滥用为套利工具。 信息来源:长江云新闻

战狼-自豪

这是保护售假者吧?怎么保护消费者的权益了?

用户21xxx68

这是什么和稀泥的处理?职业打假人出现的原因是因为有假货市场这一片沃土,不从根本解决假货问题,商家和消费者都是受害者