在曲阜,“孔末乱孔”的故事家喻户晓,孔氏因此也分为“内孔”和“外孔”,两家不仅不亲,而且可以说有血海深仇。这是为啥呢?

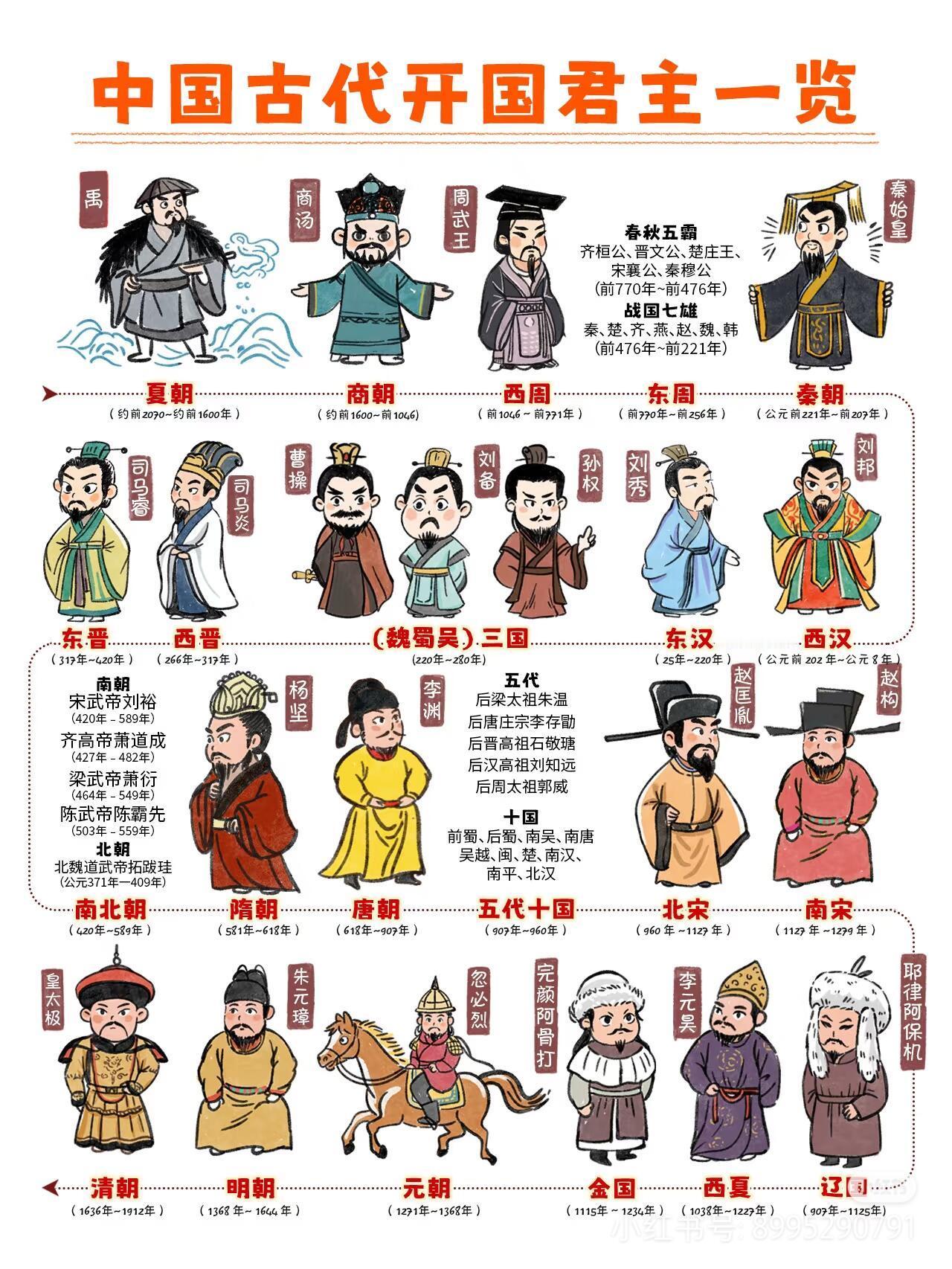

事情还要从孔子后代获得尊封讲起。从西汉开始,每一代孔子子孙都会被封爵,爵位也越来越高,表达朝廷对孔子的尊崇。到了唐玄宗时期,孔子三十五世孙被提升为文宣公,属于公爵,而且可以世袭。到了南朝刘宋元嘉年间,朝廷还免除了靠近孔府家族墓地孔林的五户百姓的徭役,让他们世世代负责打扫孔林的卫生,给孔家做好祭祀保障工作。这五户仆人自然都不姓孔,不过当时很多仆人都随着主家姓,图个方便,一看就知道谁家的,所以都改姓孔了。

其中有一个仆人叫做孔景,孔景的后裔孔末趁着天下大乱,伙同暴徒杀死了曲阜所有孔氏后裔,自称是孔子嫡裔,夺了孔家家产。

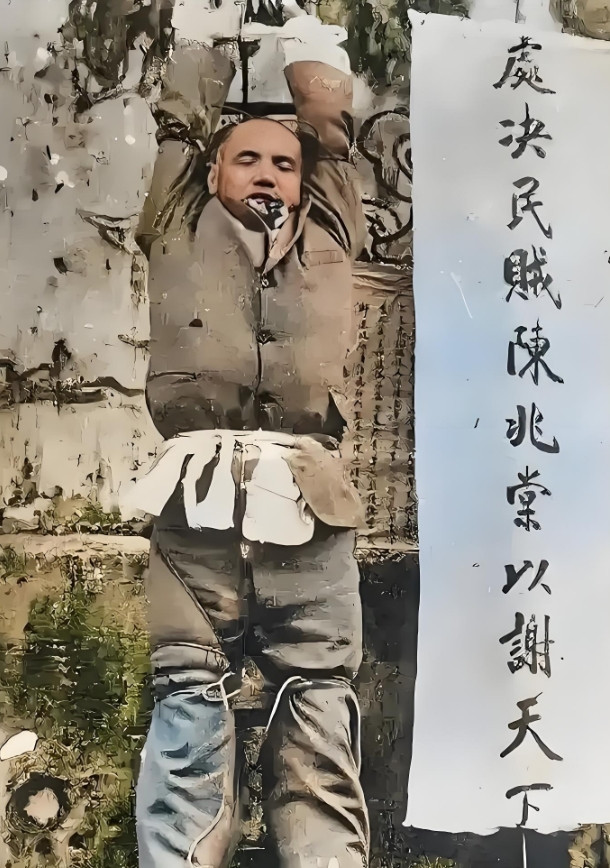

但就跟很多戏剧一样,当时有一个漏网之鱼,就是刚生下来九个月的孔仁玉,他被乳母张氏带回了娘家。孔末杀到张家后,张氏用自己的一个小儿子顶替孔仁玉送了命,把圣人后裔藏了起来养大(另一种说法是张氏是亲生母亲,张家用亲孙子顶替这个外孙交了出去)。等孔仁玉长大后,曲阜当地人便将孔末假冒嫡裔,窃取官爵之事告之于官府,后唐明宗得知此事后,派人前往曲阜详加调查,确认属实,于是下令处死孔末,命孔仁玉任曲阜县主薄,主孔子祀。孔子家族经历大难后,终于在孔仁玉这一代而中兴,孔氏后人因此尊称孔仁玉为中兴祖。

因为有这件事,后世称孔仁玉的后裔为“真孔”、“内孔”或“内院孔”,而孔末后代则称为“外院”,世称“伪孔”、“外孔”或“外院孔”,两边纷争不断,直到孔子五十四世孙孔思晦将外孔逐出宗谱,不允许参与祭孔。

而为了感谢张姥姥救命和抚育的恩德,孔仁玉上奏皇帝,恩准张家为孔府世代恩亲,还赐下一个特殊的官称“张姥姥”,由张家长房长媳将此封诰代代相传。孔仁玉还将御赐之物楷木龙头拐请出,在孔庙祭礼上当着全族人的面赠与张姥姥,并规定“姥姥”们可以自由出入孔府;每逢年节大典则必居上座;凡孔府中人犯错,包括衍圣公和夫人,张姥姥都可管教,以保证世孔府后人世世代代礼遇张家。直到民国年间,孔子第77代孙孔德成出生的满月酒上,张家还来了三桌人。都穿着农村粗布衣服,挎着竹篮,一口相间土话,但孔府上下对这三桌人却恭敬有加。

这是“张姥姥”最后一次在公众面前出现。

这个故事听起来非常曲折动人是吧?简直就是《赵氏孤儿》的孔家版本?但2008年的时候,曲阜市出土了孔仁玉的墓志铭。其中只字未提“孔末之乱”,而且孔仁玉的父亲也是在他九岁去世的,而不是九个月。在他父亲去世后,他就理所当然的继承了父亲的位置,中间并无什么刁奴害主之类的事。

这么大的事不记载在墓志铭中,显然是不合理的。其实早在清代,学者俞樾已已经对孔末乱孔的故事有所怀疑:

“所云伪孔氏末者,不知何人。宋元嘉中蠲孔景等五户,亦必以为孔子之后也。孔末既其裔孙,则亦圣裔,何云伪乎?谓之以支庶夺嫡则可,谓之以伪乱真,恐未然也。仁玉为其外祖张温所抚养,恩义深厚,乃即以外祖之名为字,何不为母讳乎?此亦事之不能无疑者也。”

孔仁玉的字是温如,俞樾认为,如果他外祖父叫张温,为什么不避讳呢?这个显然不靠谱。

最早记载孔末灭孔的史料,是元文宗天历二年孔思晦所作《孔氏宗支图记》。孔思晦是孔子五十四代孙,袭封衍圣公。到了元朝后期,这个故事就越来越完整,到了明清时期,更是传的绘声绘色,整个脉络、人物、时间、事件、结局都完备了,就差上戏台了~

孔子七十五代孙、孔子研究院副院长孔祥林对此也有疑虑。虽然因为记载的书籍非常多,他有点“不敢怀疑其真实性”,但是他也觉得不中间有疑点,不可轻信。最终他组织人手,将元明清这一时段相关典籍及曲阜碑刻中孔末灭孔及罢孔末 (诛孔末)等故事情节,与宋金这一时段的史籍、《孔仁玉墓志》及孔氏家乘中孔光嗣、孔仁玉本事及其历史背景相比较,得到的结论大致可以总结为:

编的,准确的说,应该就是孔思晦编的。

而孔思晦并不是个满嘴跑火车的人,他声望很高,很得名士敬重,为啥要编这个故事埋汰自己家呢?

大妈说过,任何你想不通的事情,只要follow the money,就会豁然开朗。他这么一搞,“外孔”的各种权利,包括但不限于免税、免徭役、享受一定的民户供养、参加祭祀等权利基本都被剥夺。时间长了,不管是真后裔假后裔,人数肯定是越来越多的,大家都不交税不服徭役,官府肯定头疼。因此这很有可能是孔思晦编出来,给孔府特权人员编制减员的。说白了:

裁员小妙招~

那你说,政府欢迎不欢迎啊!当然欢迎咯!尤其是曲阜地方政府,少养一群大爷,可太好了!