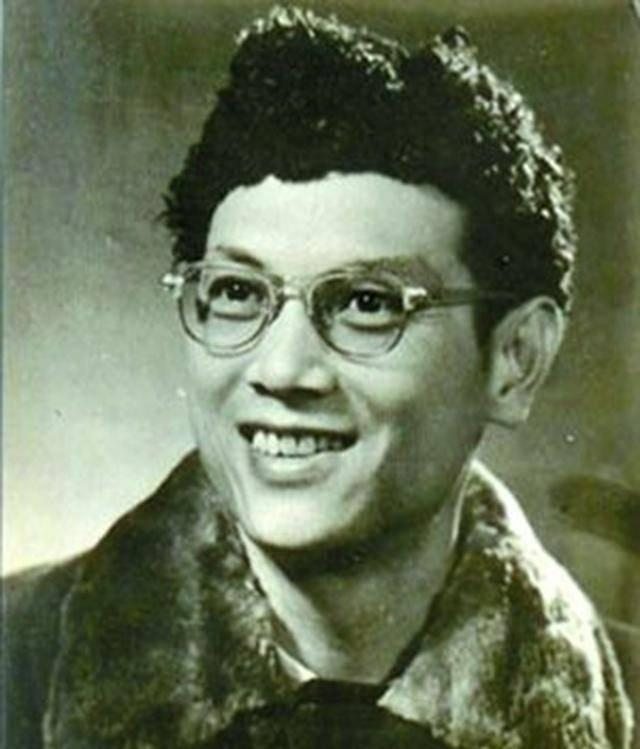

1980年,失踪已久的彭加木“现身”美国,华国锋严令三军:不惜一切找到他。 1980年,一场普通的科学考察却成为了新中国建国以来最大的未解之谜。彭加木,这位中国科学院新疆分院副院长、著名植物学家,在罗布泊的广袤荒漠中神秘消失。 那一年5月9日,彭加木带领10名队员组成科考队前往罗布泊进行科学考察。经过近一个月的艰苦跋涉,6月5日,队伍成功穿越罗布泊抵达南岸。原本计划应在此结束,但彭加木希望能有更多收获,提出再次东行横穿罗布泊。尽管队员们心有不满,但在6月11日清晨,科考队还是再次出发。 罗布泊环境极其恶劣,白天最高温度达50℃,最低温度也有42℃,车上的蜡烛都被烤得融化。这片被称为"死亡之海"的地区,地表复杂多变,流沙、盐碱地、干涸湖床交错分布,稍有不慎就可能深陷其中。加之缺水断粮的危险,使得每一步前行都充满了挑战。 6月16日,队伍抵达记载有水源的库木库都克,然而泉眼已干涸。物资告急之际,彭加木向附近驻军发出求救电报。第二天上午10点30分,彭加木留下一张纸条:"我向东去找水井——彭 6月17号 10:30",独自向东而去,从此再无音讯。 彭加木失踪的消息很快传遍全国,引起了巨大震动。时任总理华国锋得知后高度重视,亲自过问并下达指示:"不惜一切代价,全力寻找彭加木同志!" 随后,国家组织了四次大规模的搜救行动。空军出动29架飞机在罗布泊上空盘旋,地面48辆军用车辆组成搜索网,军方还从上海和南京调来多条经过专业训练的搜救犬。 搜救工作面临着巨大挑战。罗布泊地区白天地表温度极高,空气中几乎没有水分,能见度有限。大面积的流沙和盐碱地使得地面搜索如同大海捞针。补给困难、通讯不便等问题也为搜救工作设置了重重障碍。 然而,所有努力都未能带来任何实质性的突破,彭加木仿佛被这片荒漠无声地吞噬了。 就在全国上下为彭加木的失踪忧心忡忡之际,一则爆炸性新闻在海外出现。1980年10月18日,香港《中报》在头版头条刊登了一篇题为《彭加木现已逃往美国,中国留学生周光磊在美国遇见彭加木》的文章,在国内外引起轩然大波。 报道称,一位名叫周光磊的在美华人于1980年9月14日傍晚在华盛顿的一家餐馆里,偶然遇见了与两名美国人同行的彭加木。根据这篇报道,周光磊是彭加木30多年的老朋友,他上前打招呼时,彭加木却矢口否认认识他,随后匆忙离去。周光磊还声称已将此事告知北京大学校长周培源及彭加木的妻子夏叔芳。 这一消息一出,立即引起巨大轰动。当时中美关系刚刚正常化不久,冷战氛围仍然浓厚。这样的报道不仅对中国的国际形象造成损害,也在国内引起了不小的震动。 面对香港《中报》的惊人报道,中国官方迅速做出反应。1980年11月18日,人民日报刊发了一篇调查报告,对"彭加木在美国现身"的谣言进行了权威澄清。 记者经过详细调查发现,这则消息存在诸多疑点。首先,美国《纽约华侨日报》的记者按照周光磊在信中留下的地址寻找,却发现根本查不到这个人。其次,北京大学校长周培源在10月16日从日本回到北京后表示,虽然确实收到过一封自称周光磊的来信,但他根本不认识这个人。更令人质疑的是,彭加木的妻子夏叔芳在接受采访时明确表示,她从未收到过周光磊的来信,而且周光磊在给夏叔芳写信时,还把她名字中的"叔"字错写成了"淑"。 中国驻美大使馆也于11月6日公开声明,周光磊信中提到的彭加木学生"邓同学"并非彭加木的学生,9月14日当天也不在华盛顿。而大使馆工作人员戴莲如当天根本没有出过大使馆,更不认识周光磊这个人。 这些调查结果表明,香港《中报》的报道纯属捏造,意在利用中美关系微妙时期的国际背景,散布不实信息,损害中国形象。 通过对彭加木失踪当天的时间线重建,专家们认为最可能的情况是彭加木在独自寻找水源的过程中遭遇了自然灾害。罗布泊地区常有突发性的沙尘暴,能在短时间内改变地表结构。此外,该地区昼夜温差巨大,可达30℃以上,这种极端温差会导致地表岩石急剧膨胀和收缩,形成裂缝和坍塌。 罗布泊还存在一种特殊的地质现象——地下暗河突然改道,导致地表陷落形成"地陷"。如果一个人不幸踏入这样的区域,可能在几分钟内被完全掩埋,不留任何痕迹。 即使在彭加木失踪多年后,寻找工作仍未彻底停止。2006年,罗布泊地区发现了一具干尸,引发了人们的关注。中科院专家评估认为,这具干尸有约50%的可能是彭加木。然而,由于此前多次误报给家属造成的心理创伤,彭加木的儿子表示,只有确定度达到90%以上才会考虑进行DNA鉴定。最终,这具干尸的身份未能确认。 1982年,彭加木被国家追认为革命烈士。