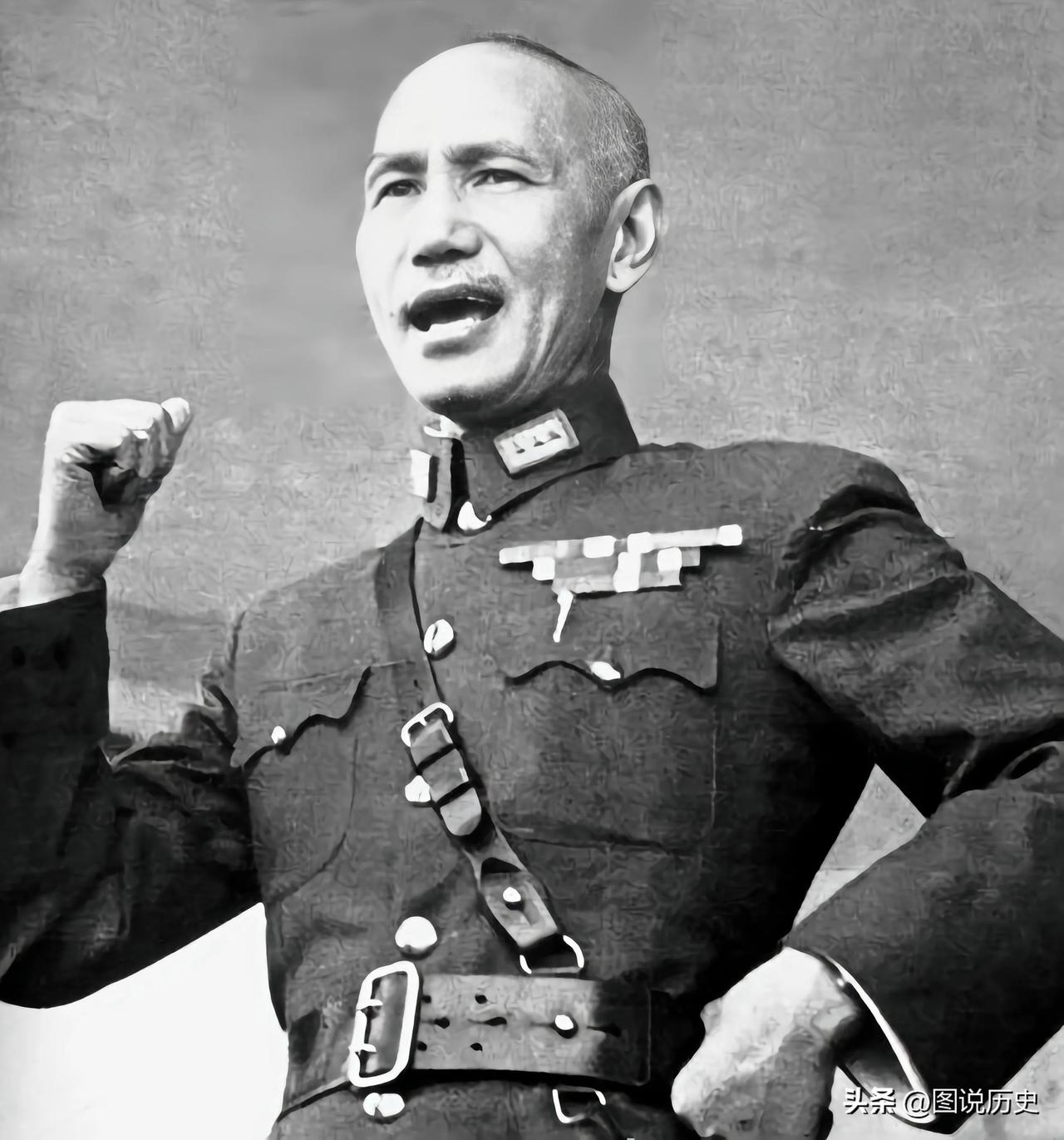

蒋介石的“败局反思”:个人视角下的历史迷思 1949年退踞台湾后,蒋介石在日记中留下两句耐人寻味的总结:“戴笠不死,我不致失大陆”与对郭汝瑰“轻信”的遗憾。这两个聚焦于具体人物的反思,看似切中要害,实则折射出国民党政权溃败的历史迷雾——当最高决策者将失败归因于个别部属的缺失或背叛时,恰恰回避了导致政权崩塌的深层结构性矛盾。 戴笠之死被蒋介石视为情报体系崩塌的转折点。作为军统局局长,戴笠构建的特务网络曾是国民党维系统治的重要支柱,其铁腕手段在镇压异见、监控内部等方面发挥过特殊作用。1946年戴笠因飞机失事身亡后,军统系统分拆为保密局与交警总局,情报工作效能大幅下降。然而将全局溃败归咎于单一人物的消失,显然是对历史因果的简化:国民党情报体系的根本症结在于服务于独裁统治的本质缺陷——其资源过度倾斜于内部监控与政治镇压,对中共军事动向的侦察能力薄弱,更因派系倾轧、贪腐滋生而陷入系统性低效。戴笠的个人能力或许能延缓体系衰变,却无法改变其背离时代潮流的专制工具属性。 对郭汝瑰“潜伏”的耿耿于怀,暴露出国民党政权深层的合法性危机。作为国防部作战厅厅长,郭汝瑰利用职务之便向中共传递核心情报,甚至参与制定军事计划,堪称隐蔽战线的传奇。蒋介石所谓的“轻信”,本质上是其用人体系的必然结果:长期依赖黄埔嫡系与地缘纽带,以“忠诚”而非能力作为选拔标准,将真正具有战略视野的异见者边缘化。郭汝瑰现象并非孤例——整个解放战争期间,成千上万国民党官兵阵前起义、投诚反正,正是对国民党独裁统治、经济崩溃与吏治腐败的集体否决。当政权失去民心,维系其运转的官僚体系便成为沙上之塔,个别“背叛”不过是大厦将倾时的瓦砾崩落。 这两点反思的共同局限,在于蒋介石始终未能触及败局的核心——政治合法性的流失。国民党在大陆的统治以军事强权为根基,却在土地改革、民生改善等关键议题上毫无建树:占人口绝大多数的农民未获土地,官僚资本垄断经济命脉,通货膨胀失控导致民生凋敝,最终丧失执政根基。戴笠的特务政治与郭汝瑰的身份反转,本质上是独裁体制内在矛盾的外化:当一个政权将维系权力凌驾于解决社会基本矛盾之上,其情报系统的漏洞与内部离心力便成为难以修复的致命伤。 历史的吊诡之处在于,当事人的反思往往困于自身认知的牢笼。蒋介石将失败归结于权术层面的人事得失,恰恰暴露了其作为旧式军阀的历史局限——他始终未能理解,20世纪中国的核心命题是“人民解放”而非“权力统合”。当国民党军队在前线遭遇“人民战争”的铜墙铁壁时,后方的经济崩溃与政治合法性流失早已埋下伏笔。这种停留在表象的反思,最终成为旧政权退场时的注脚:任何背离时代潮流、忽视民生诉求的统治集团,终将被历史进步的逻辑所淘汰。