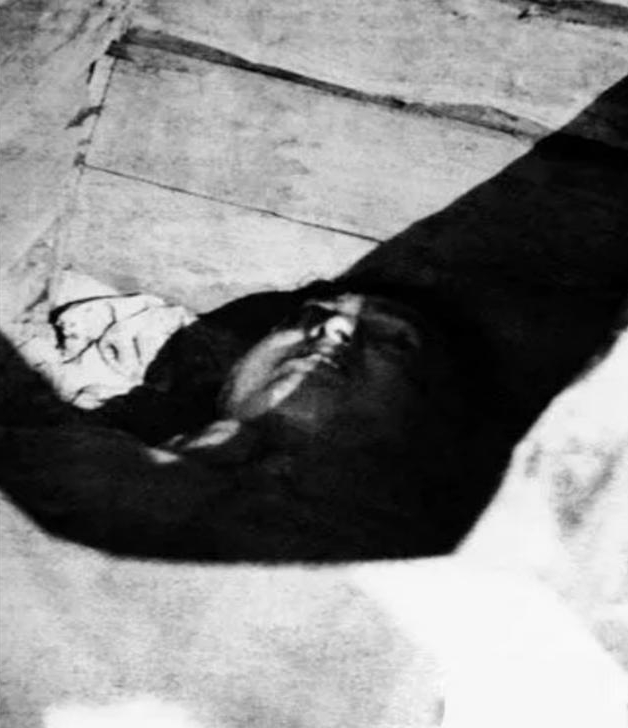

这是1947年,张灵甫被我军击毙后,装入棺中的尸体,一张罕见的留影,根据史料记载,当时本着人道主义精神,我军还给他换上了新衣,花钱买了一口上好的棺材,将其掩埋,后来通知了国民党军将其挖走。 整编第74师在国民党军中有着"王牌之师"的美誉,这支部队成立于1946年,由蒋介石亲自批准组建。在当时的国民党军队中,这支部队的装备精良,训练有素,被视为最精锐的作战部队之一。 整编74师的主要指挥官包括师长张灵甫、副师长蔡仁杰、参谋长魏振钺和副参谋长李运良。这支部队下辖51旅、57旅和58旅三个旅,分别由陈传均、陈嘘云和卢醒担任旅长,构成了一个完整的军事指挥体系。 魏振钺作为参谋长,有着优秀的军事教育背景,他曾就读于日本陆军士官学校和陆军大学。但是由于他是外来户,加上与张灵甫在军事理念上存在分歧,在74师内部处境并不理想。 张灵甫更倾向于重用副参谋长李运良,这导致了整编74师内部形成了一定的派系。在重要军事决策上,李运良往往会选择支持张灵甫的想法,而魏振钺的建议则常常被忽视。 整编74师的作战能力在多次战役中得到了验证。这支部队不仅装备精良,而且在训练和战术运用上都达到了很高的水准。 蒋介石对这支部队寄予厚望,经常在重要战役中派遣整编74师担任主力。在军队编制上,整编74师的人员配置和装备水平都高于普通部队。 然而,这支精锐之师也存在着内部矛盾。参谋长魏振钺作为军事理论家,他的许多建议都基于现代战争理论和实践经验。 但张灵甫的指挥风格更倾向于个人经验和直觉判断。这种理念上的差异,在日常军事训练和作战计划制定时就已经显现。 在整编74师的日常军事活动中,张灵甫更多地依赖副参谋长李运良的意见。这种倾向性导致了军队指挥系统中出现了一定程度的偏差。 1947年的孟良崮战役成为了整编74师命运的转折点。在这场关键战役中,华野部队采取了包围战术,将整编74师困在了孟良崮山区。 面对这种军事态势,整编74师的指挥层出现了重大分歧。参谋长魏振钺提出了突围的建议,认为孟良崮的地形不利于防守作战。 魏振钺分析认为,孟良崮是石头山地形,不适合挖掘工事进行固守。他建议集中全师兵力,选择一个突破口正面突围,虽然可能会造成较大损失,但这是当时最可行的选择。 然而,副参谋长李运良持相反意见。他认为石头山的地形恰恰有利于防守,可以减少挖掘工事的人力消耗,只要坚持到援军到达,就能形成对华野部队的反包围之势。 张灵甫最终采纳了李运良的建议。这个决定基于两个因素:一是蒋介石已经电令援军正在赶来,二是他认为地势高的孟良崮有利于居高临下打击敌军。 华野部队针对整编74师的防御部署,采取了高度集中的火力攻击战术。这种战术充分利用了优势兵力,对74师的防御阵地进行了持续性打击。 随着战斗的深入,华野部队逐渐攻破了整编74师的防御据点。尽管74师将士奋力抵抗,但在优势火力面前,防线还是被逐步突破。 当战局发展到最危急时刻,张灵甫才意识到固守孟良崮的决策失误。此时想要组织突围,已经错过了最佳时机。 在最后的突围尝试中,张灵甫让魏振钺带领1000名士兵先行突围,试图为主力部队开辟出一条生命通道。但此时的突围行动已经难以成功。 魏振钺在带队突围过程中,面对华野部队的围堵,选择了投降。这个决定加速了整编74师的覆灭进程。 在得知魏振钺投降后,华野部队很快锁定了张灵甫的位置。经过短暂的战斗,这位整编74师的最高指挥官最终倒在了孟良崮的战场上。 在孟良崮战役结束后,我军展现出了崇高的人道主义精神。面对阵亡的张灵甫,我军采取了尊重对手的做法。 战斗结束后,我军专门派人为张灵甫换上了一套新衣服,体现了对阵亡将领的基本尊重。这种做法超越了战争的仇恨,展现了革命军队的道德风范。 为了妥善安置张灵甫的遗体,我军还特地购买了一口上等棺材。我军不仅安排人员为张灵甫入殓,还按照传统礼仪进行了掩埋。 在安葬工作完成后,我军主动与国民党军方取得联系。这种主动通知对方来收殓将领遗体的做法,展现了战争中的人性关怀。 相比之下,被俘的整编74师其他将领有着不同的结局。参谋长魏振钺在被俘后表现出了积极配合的态度,认真接受改造。 魏振钺后来被安排在南京军事学院任教,这反映了我军对待战俘的政策是根据其态度和表现来区别对待。他在军事学院讲授孟良崮战役的经验教训,为军事教育作出了贡献。 51旅旅长陈传均因拒绝接受改造,态度恶劣,最终被依法处决。这显示了我军对待战俘既讲人道,也讲原则。 57旅旅长陈嘘云虽然开始也不配合改造,但在抚顺战犯管理所经过长期教育后有所转变。他在1975年获得特赦,后来还在南京担任政协委员,展现了我军对待战俘的宽容政策。 副参谋长李运良的下落一直是个谜。有说法认为他获释后隐居乡下,也有说法认为他在战斗中已经阵亡,真相已经难以考证。