美对多国加征关税外交部英文告诉世界天塌不下来【当“美国优先”成为全球公敌:中国与世界的觉醒时刻】在华盛顿的权力走廊里,“美国优先”的口号正蜕变为一场席卷全球的关税风暴。这个自诩“世界灯塔”的国家,正用25%的钢铁关税扇盟友耳光,用104%的汽车关税割世界韭菜,用“对等关税”拉各国垫背。当美国财政部长耶伦承认关税将导致美国家庭年均损失4400美元时,当IMF警告全球经济产出将因美国单边主义减少0.8%时,这场始于2025年的关税战争,早已超越经贸摩擦的范畴,演变为一场对全球治理体系的暴力拆解。

一、关税大棒下的全球困局

美国对进口汽车加征25%关税的决定,如同投入全球经济的巨石。德国汽车工业协会数据显示,欧盟对美汽车出口额已下降4.6%,日本6万亿日元的对美汽车出口面临腰斩。更具讽刺意味的是,美国本土车企70%的零部件依赖进口,密歇根州汽车工人协会警告,关税将导致15万制造业岗位流失。这种“杀敌一千自损八百”的政策,暴露了单边主义的荒诞逻辑——当特朗普政府宣称“让美国再次伟大”时,美国消费者却在承受30年来最严重的通胀压力。

盟友的反制如多米诺骨牌般倒下。欧盟对260亿欧元美国商品加征25%关税,加拿大对298亿加元美国产品实施报复,日本加速与中国签署网络安全协议。更值得玩味的是,东盟国家在“软外交”背后悄然行动:越南将2025年GDP增长预期下调至5%,但对中国出口却逆势增长18%;马来西亚推动在RCEP框架下排除“中美双重来源”产品,展现区域供应链重构的智慧。

二、中国的“大海”逻辑与破局之道

当美国用关税筑墙时,中国正以“大海”的姿态重构全球经济秩序。外交部发布的“天塌不下来”短视频,用“小池塘”与“大海”的隐喻直击要害:中国拥有全球最完整的工业体系,2024年对全球经济增长贡献率达35%,这正是抵御关税风暴的底气。

在反制层面,中国展现出精准打击的智慧。对美加征84%关税的同时,中国将11家美国企业列入“不可靠实体清单”,限制7类中重稀土出口,直击美国军工和高科技产业命脉。更具战略意义的是,中国推动的RCEP在2025年实现区域内90%货物贸易零关税,中间品贸易占比升至66%,构建起“去美国化”的产业链闭环。

在开放层面,中国以实际行动诠释“大海”的包容性。对最不发达国家98%税目产品实施零关税,与文莱互免签证,推动中国-东盟自贸区3.0版谈判。当美国退出CPTPP时,中国已修改2300多项政策申请加入,用高水平开放倒逼国内改革。这种“压力即推力”的逻辑,让中国半导体自给率从15%提升至35%,新能源汽车全球占比突破60%。

三、觉醒的世界与重构的秩序

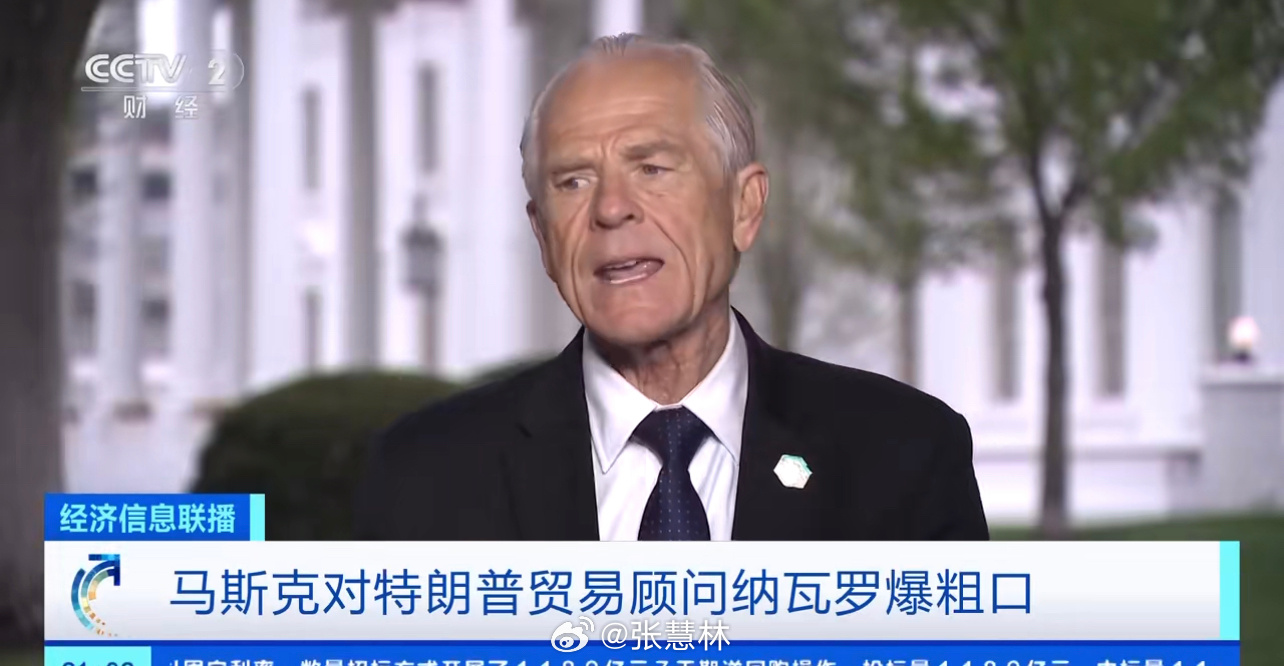

美国关税政策的反噬效应正在显现。奥巴马批评其“对美国没好处”,彭斯担忧“中期选举风险”,马斯克呼吁“撤销关税”。更耐人寻味的是,共和党内部出现分裂:得克萨斯州参议员克鲁兹痛斥关税是“对消费者征税”,肯塔基州议员兰德·保罗要求国会收回关税权。这种内部分歧,印证了美国学者约翰·奎尔奇的判断:“当民众和商界压力足够大时,国会可能推翻总统的关税政策。”

国际社会的觉醒更为深刻。欧盟与中国启动电动汽车价格承诺谈判,东盟加速区域供应链整合,金砖国家扩容至15国。这种“去美国化”的趋势,在金融领域尤为明显:人民币跨境支付系统(CIPS)交易量单日激增84%,黄金价格突破3200美元/盎司,美元霸权遭遇前所未有的挑战。

四、历史的十字路口:选择对抗还是共生?

站在2025年的门槛,世界面临两种选择:是延续“美国优先”的零和博弈,还是构建“共商共建共享”的新秩序?中国用实际行动给出答案:在WTO起诉美国“对等关税”,联合120国发表《反对单边主义共同声明》,推动数字贸易、绿色关税等新标准制定。这种“以规则对抗霸权”的策略,正在重塑全球经济治理格局。

历史终将证明,关税大棒打不出真正的强国,霸凌主义赢不了民心。当美国用25%的关税制造分裂时,中国正以“一带一路”连接世界;当美元霸权在关税风暴中动摇时,人民币国际化进程悄然加速。这是一场文明的较量:是“小池塘”的狭隘,还是“大海”的包容?答案,正在被越来越多的国家书写。

正如中国外交部所言:“狂风骤雨可以掀翻小池塘,但不能掀翻大海。”在这个觉醒的时代,中国与世界各国携手同行,终将在关税风暴中淬炼出一个更加公平、包容、可持续的全球新秩序。以斗争精神捍卫国家利益