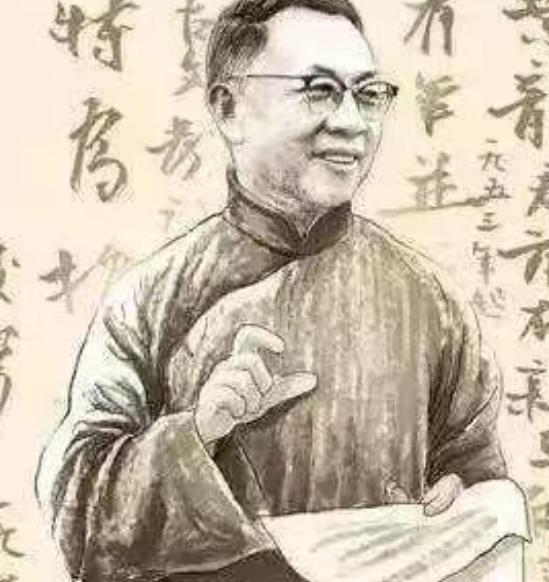

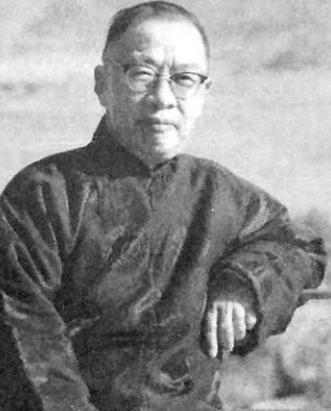

1956年,国学大师钱穆,61岁时三婚迎娶27岁胡美琦。新婚夜,他盯着如花似玉的娇妻,突然间想起了自己失散多年的妻子和5个孩子,不禁流下了眼泪。 信源:百度百科 1895年,钱穆出生于江苏无锡一个传统家庭。虽然家境并不富裕,但父亲极为重视教育。 钱穆从小聪慧,五岁入私塾,九岁读《资治通鉴》,十三岁已经通读《四书五经》。但他的命运似乎总和“科班”无缘,中学读了不到两年就因家贫辍学。 未能继续升学,也没有机会进入大学,他的一切学问,全靠自学。 20岁时,钱穆在苏州桃坞中学担任国文教员。因为教学认真,深受学生喜爱。他经常自己抄写讲义,把晦涩的古文一点点讲解给学生听。 虽然身份是中学教师,但他已经开始涉猎整个中国思想史、政治史、文化史等领域。 1930年代,清华大学、北京大学纷纷聘请他为教授。他是唯一一位没有大学学历却能进入北大、清华教书的“草根”教授。 胡适曾说:“钱穆的学问,是半部家谱加一间书房。”但也有人反驳:“半部家谱若能成大学者,天下读书人岂不是遍地皆是?” 他的讲课风格极富感染力,从不照本宣科,也极少引用西方理论,而是重视“历史中的人”,注重精神的传承。 他提出“中国文化是活的”,而非抽象的“制度”和“概念”。他认为真正的中国学术,不是“术”,而是“道”。 1935年,他出版了《国史大纲》,一时之间轰动学界。 这部书用通俗易懂的语言,讲述了从三皇五帝至清末的中国历史,强调文化、制度、思想的连续性,不仅是学术著作。 也成了爱国教育的重要读本,连毛泽东、蒋介石都曾多次引用该书内容。 1937年抗日战争全面爆发,全国高校南迁。钱穆辗转于长沙、昆明、桂林等地,历经艰难仍坚持讲学。他说:“国家越乱,文化越不能断。” 1941年,他应邀至香港新亚书院任教,后来成为新亚书院的奠基人之一。 在最艰难的时期,他每日只吃两顿稀饭,住在简陋的屋中,却坚持讲课、写书。 他认为:“中国之大命,不在兵戎之胜负,而在文化之传承。”在当时,很多人投向西方学术体系,他却始终坚守传统文化的脉络,用一个人的力量,与时代的喧嚣抗争。 1949年,他随国民政府迁往台湾。原本,他完全可以安享晚年,但他拒绝了高官厚禄,坚持继续讲学、写作。 1950年代,他应蒋介石之邀创办“国学研究院”,并于1967年出任“中央研究院院士”。 1956年冬,台北的夜风微寒。那晚,61岁的钱穆披着素净长衫,手执一盏青灯,走进了新房。 红烛摇曳,喜字盈门,对面坐着的是27岁的胡美琦,温婉端庄,如兰似玉。这是他晚年第三次婚姻,一个文人和他的知音女子的结合。 胡美琦轻声唤了他一声“先生”,声音如水,却让钱穆心头一震。他望着眼前这位青春正盛的新娘,眼中却浮现起一张张模糊的脸——分别多年的原配妻子,还有留在大陆的五个子女。 那年战乱匆匆东渡,生死未卜,一别竟成永诀。他曾在讲坛上风度翩翩,从容不迫,但此刻,在红烛之下,他却哽咽如孩童。 “对不起……”他低声说,不知是说给新妻听,还是遥寄彼岸的旧人。 他缓缓转身,背对着胡美琦,泪水悄然滑落。他这一生,讲尽了中华历史的兴衰治乱,却终究讲不清自己命运中的这一段悲欢离合。 在台湾,他完成了《中国历代政治得失》《中国文化史导论》《中国思想史》等重要著作,提出“通史”写作方法,打破西方式的“断代史”局限,重新构建中国历史的整体叙事框架。 尽管时代已然西化,但他的课程仍然座无虚席。他用最温和的语言,讲最深邃的文化。他曾说:“儒家之教,不是叫人死读书,而是叫人存良知、行仁义。” 晚年的钱穆,隐居台北外双溪,常穿布衣,住在书堆之间。他自称“孤臣孽子”,一生未曾加入任何党派,也不为任何人背书。他说:“我的身份,只是一个讲学的老夫子。” 1980年代,台湾社会逐渐开放,一些人质疑儒学传统,崇尚西方自由主义思想。钱穆没有争辩,只是静静写下一句:“文化不是争论得来的,是人心守得住的。” 1990年,钱穆在台北去世,享年95岁。生前无高官厚禄,无巨额稿酬,留下的唯一“遗产”,是数十本关于中国文化的著作。