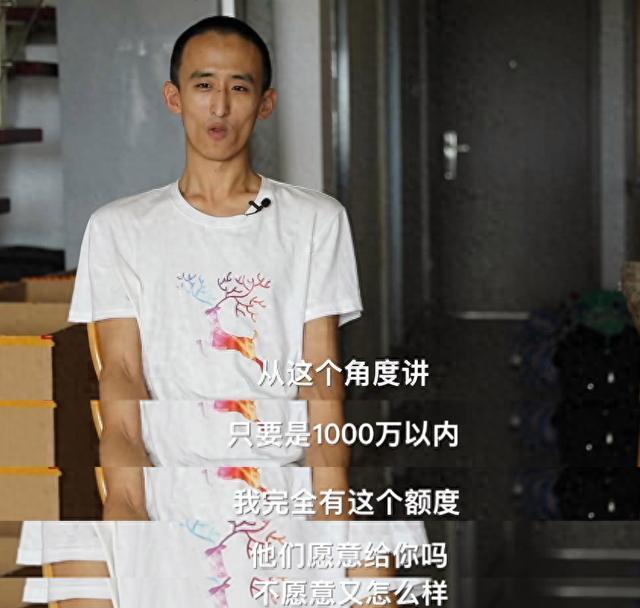

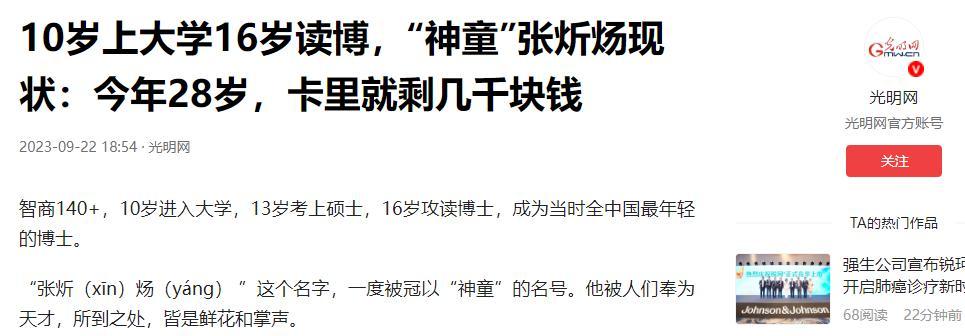

毁掉一个孩子有多容易?2005年,年仅10岁,智商140+的张炘炀考上了大学,13岁便升入硕士,16岁开始攻读博士,被众人誉为“天之骄子”。可就在23年,28岁的他选择在家躺平啃老,不干活不出门。他的一番言论引起了大家热议...... 2023年底,张炘炀这个名字又被大家提起来了。不是因为他又破了什么纪录,而是因为他现在的生活状态——二十八岁的人,没个正经工作,靠爹妈每月打钱过日子。 可他自己好像还挺满足,说不想看人脸色上班。 很多人,特别是做父母的,心里挺不是滋味。看着如今的他,再想想快二十年前那个10岁就考上大学、轰动一时的“神童”,这落差也太大了。 当年那条让多少人羡慕、甚至想模仿的“快车道”,到底把孩子带去了哪里? 张炘炀后来说,父母当年加在他身上的那些期望和梦想,现在“反噬”了。 这话听着有点扎心,一个从小被推着、赶着往前跑的孩子,一旦能自己说了算了,可能会猛地刹车,甚至往后退,这并不奇怪。 我们不妨回想一下他走得最艰难的那段路。16岁进北航读博士,听着多风光?可这博士,他一读就是八年,读到24岁才磕磕绊绊毕了业,靠的是两篇SCI论文。 这八年与其说是深造,不如说是“还债”——把他跳过的基础、欠缺的独立思考能力,一点点补回来。 这就像盖楼跳过了打地基,后面修修补补,费时费力,还未必牢靠。 这漫长的八年,或许是他对过去十几年超速人生的一种无奈“找补”。 13岁他就在北京工业大学读硕士。那正是青春期最需要引导的时候,他却要应付硕士课程。 年龄和心智跟不上趟,加上小学、中学跳级落下的知识漏洞,学业自然吃力。挂科、压力山大,甚至迷上了电脑游戏,动过轻生的念头。 他和父亲的矛盾也在这时候越来越尖锐。最激烈的一次就是硕士答辩前,他逼父母在北京买房,说“不买就不答辩”。 这在外人看来挺荒唐,但这更像是一个长期被规划、被压抑的孩子,用一种极端的方式喊出想要自己做主的声音。 最后父母在北京租了个房,“骗”他说买了,他才算完成答辩。他后来自己说,他爸总想让他当个“长不大的孩子”,时时刻刻都想掌控他的人生。 这份沉甸甸的爱,最终变成了捆住他的绳索。 这一切是怎么开始的呢?得从他父亲张会祥说起。张父年轻时因为家里条件不好,没能读上心仪的专业,心里一直有个结。 这份遗憾加上对成功的渴望,全投射到了儿子张炘炀身上。 张父信奉的是“早成才、快成才”的硬道理,觉得在应试教育这条路上,跑得快就是赢家。 于是张炘炀的人生被按下了“快进键”:两岁半认识上千个字,四岁上小学,六岁直接跳到五年级,九岁读高考复读班。 终于2005年,10岁的他,以505分考进了天津工程师范学院,成了全国年纪最小的大学生。 这个速度确实惊人,但也埋下了隐患。用他父亲后来的话形容,就是“先盖了房子,再想着怎么装修”。 当年带他高考冲刺的老师就觉得可惜,说这孩子要是稳扎稳打复读一年,冲击名牌大学很有希望。但是,那个“快”字,压倒了一切考虑。 如今这位曾经跑在最前面的“神童”,选择了近乎停滞的“慢”生活。 张炘炀的故事映照出不少家庭在教育上的焦虑:怕孩子慢,怕孩子落后,觉得成功就得是那条“别人家的孩子”走的路。 可是孩子成长是不是也该有自己的节奏?硬拔起来的苗,也许能提前开花,让人惊叹一时,但根基不稳,心智跟不上,缺少独立面对风雨的能力,这代价可能要用往后很多年的人生去偿还。 人生终究不是百米冲刺,更像是一场漫长的马拉松,比起跑有多快,能跑多远更重要。 允许孩子按自己的步调去探索,多关注他们内心的感受和力量,培养他们应对生活挫折的韧性,或许比争抢那一点起跑线上的优势,更能帮助他们成为一个能独立、从容走完人生全程的人。 教育的目标不是要打造一个跑得飞快的“样品”,而是培养一个真正能立足于世的、鲜活的个体。 不知道如今已经30岁的张炘炀,是不是已经重新踏出下一步了。 来源:2023-09-22 ·光明网